MON GONZO-BEST OF 2016

Damned, je ne sais pas vous, mais hélas mon Gonzo-Best of 2016 ressemble à un cimétière rock. Et j’ai la sensation d’avoir passé toute cette année à me lamenter sur les départs intolérablement précoces d’autant de mes héros. Sad. déchirant. Insupportable d’imaginer une vie sans Prince ni Bowie ni Cohen…ni tous les autres. C’est pourquoi justement, nous devons relever la tête et faire pèter les décibels. Pour eux, comme pour nous, the show must go on, as it always did ! Countdown to ecstasy…comme l’affirmaient les philosophes Steely Dan, au siécle dernier, voici, des Dexys Midnight Runners à Bowie, en passant par PNL, MHD, Riri, Arnold Turboust, Keren Ann, ATCQ, Drake, les Stones, Prince, Nix, Cohen et Anderson.Paak mon compte à rebours pour cette fucking année écoulée 2016…et que 2017 nous soit carrément plus radieuse.

15 : DEXYS MIDNIGHT RUNNERS : « Let The Record Show : Dexys Do Irish and Country Soul »

15 : DEXYS MIDNIGHT RUNNERS : « Let The Record Show : Dexys Do Irish and Country Soul »

C’est seulement leur 5éme album en 36 années d’une incroyable carrière, c’est dire si ce nouvel opus de Dexys Midnight Runners de Kevin Rowland se révèle précieux. Comme à l’accoutumée, le Marvin Gaye de Birmingham nous offre son âme, passant de la Celtic soul à la « Irish and Country Soul » pour nous subjuguer à nouveau de son timbre vocal au pouvoir si émotionnel. Welcome back, Kevin my old friend ! Selon l’adage « quand on aime on ne compte pas », ces douze chansons me font briller des étoiles au fond des yeux, me font dresser les poils sur les bras et, à la limite, verser une larme. Impossible de résister à la voix de Kevin Rowland. Certes, parmi les jolies reprises du nouvel album certaines me paraissent plus précieuses que d’autres, à l’instar de cette pure perle soul popularisée en 69 par The Friends of Distinction, « Grazing In the Grass » portée par la voix dorée de Kevin et l’imposant trombone de son vieux complice des années « Geno », « Big » Jim Paterson. De même, la reprise de la chanson de Rod Stewart de l’après-Faces, la tendre « You Wear It Well » délicatement ralentie, ne peut laisser aucun music-lover indifférent. Dans les années dorées de Dexys, Kevin Rowland affectionnait les covers instrumentaux, reprenant par exemple le « TSOP (The Sound of Philadelphia) » porté par les violons celtes des Midnight Runners. Cette fois, c’est sur un traditionnel mélancolique « Women of Ireland » que Kevin a choisi d’ouvrir le bal de son nouveau disque. Et l’effet sentimental de cette « soul irlandaise et champêtre » est immédiat. Plus surprenante, cette reprise du « To Love Somebody » des Bee Gees- tiré de leur 1er LP de 67- s’adapte parfaitement à la couleur « Irish and Country Soul ». Bryan Ferry l’avait lui-même chanté sur son premier solo au début des 70’s, mais le cover de Kevin du vaporeux « Smoke Gets In Your Eyes » est tout simplement grandiose…même si l’ami Kevin en fait un peu trop, nul ne peut y résister. Traditionnelles et issues du folklore irlandais, « Curragh of Kildare » ou la mélancolique « I’ll Take You Home Again Kathleen » semblent défier le temps. Et c’est bien là que réside toute leur force. La plus surprenante des reprises reste incontestablement, le « Both Sides Now » de Joni Mitchell, brillamment revisitée sur des violons qui pulsent la soul irish, qui compte également parmi les moments de bravoures de ce 5éme Dexys Midnight Runners. Enfin, tout s’achève sur la lumineuse « spleenienne » et grandiose « Carrickfergus ».

14 : STEWART LINDSEY  : « Spitballin’ »

: « Spitballin’ »

Dave Stewart, le brillant rock-concepteur de Eurythmics s’est déniché un nouveau partenaire, l’inconnu Thomas Lindsey, jeune et brillant vocaliste issu d’une petite ville de Louisiane…dont l’appendice vocal a la particularité de ressembler étrangement à celui d’une certaine Annie Lennox…suivez mon regard ! Lindsey était effectivement fan d’Eurythmics, comme des autres projets de Dave Stewart tels ses Spirituals Cow Boys. Dès qu’il a entendu sa voix, Stewart l’a immédiatement contacté. Et, après lui avoir offert d’ouvrir un de ses concerts au fameux Troubadour de LA, les deux musiciens ont décidé de s’embarquer dans un projet commun. Mais comme le jeune Thomas Lindsey était basé dans une petite ville de sa Louisiane natale et que Dave ne souhaitait pas renoncer à sa vie de globe-trotter, ils ont convenu de travailler à distance en s’échangeant des fichiers par mail. Le résultat, cet album intitulé « Spitballin’ », littéralement « lançant des idées », est assez saisissant. Sur de nombreux titres tels « When Dogs Runs Away », « Look At Those Flames » ou encore la puissante « Two People » on a vraiment la sensation de retrouver la voix d’Annie pour un incroyable reboot d’Eurythmics. Soul incandescente, blues rugueux et swamp rock brûlant sont au rendez-vous de ce « Spitballin’ » dont la fusion intense n’a pas fini de nous réchauffer.

13 : PNL : « Dans la légende  »

»

Lorsqu’on est gavés par la bravade, des ego-trips et autres délires mégalos dans le rap, tout spécialement français, il advient parfois, une fois sur mille peut-être, qu’une formation tienne toutes les promesses derrière leurs slogans. C’est justement le cas de PNL, hallucinant duo de la banlieue sud, dont le troisième album intitulé « Dans la légende » mérite largement de percuter cette légende promise et délivrée. Si, comme moi, tous les gros durs tels Rohff et les Gradur du monde d’une part et, à l’opposé du spectre sonore, les soudards Maitre Gims ou certains Black M, étaient victorieusement parvenus à vous lasser du hip-hop hexagonal jusqu’à la nausée, celui-ci peut compter désormais sur un puissant antidote, un vaccin miracle comme le BCG, dont l’acronyme PNL signifie « Peace N‘Loves », auquel on ne peut manquer d’adhérer, avec toute la vigueur du monde, à l’écoute de leur son semblable à nul autre. Légende promise, légende due. PNL semble tenir tous ses engagements voire bien au-delà. Souvenez-vous, au siècle dernier lorsque IAM pulsait : « nous sommes tenus par un contrat de confiance » ; lorsque Claude MC scandait « les salauds salissent Solar et cela me lasse…. » Si, tout comme moi, vous trouviez que gueule d’ange de Nekfeu, qu’on nous avait vendu tel un phénix Eminem « à la française », semblait aussi mièvre qu’un Vianney ripoliné hip-hop, ce duo aussi prodigieux saura durablement vous réconcilier avec le rap dans la langue de Molière. Pourtant PNL n’est pas à un paradoxe près. Car, cette paire d’artistes furieusement indépendants, est pourtant issue de la cité des Tarterets, à Corbeil-Essonnes, cette bonne ville où le Parrain-avionneur- sénateur-à-vie Serge Dasault se livre à tant de bonnes œuvres en espèces sonnantes et trébuchantes pour « tenir » les quartiers, au sens Don Corleone du terme. Anyway, toute la richesse rapologique de PNL doit sans doute être la seule chose in town pour laquelle ni l’argent du Falcon ni celui du Rafale n’y sont pour quoi que ce soit. Un prodige, vous dis-je. Alors, sans doute ni N.O.S ni Adema- de leurs vrais noms Tarik et Mabil ne croiseront jamais mon micro. Qu’importe, leurs beats hypnotiques contribuent au rap comme tout ce que Radiohead a su apporter au rock, l’équation improbable d’un Pink Floyd allié à une certaine vision de la révolte punk. Car il y a autant de 2Pac que de Bones Thugs & Harmony dans PNL. Sans oublier Drake et les révélations Kendrick Lamar ou Frank Ocean. Sans compter la puissance littéraire de textes aussi piquants qu’intelligents. La force de PNL, c’est de se poser en véritable et solide alternative sonique. Pulsées sur un beat zen qui échappe à l’attraction terrestre, à l’instar des séquences cinématographiques d’« Interstellar » ou de « Gravity », les compositions de PNL ont des ailes qui les portent si haut, bien au-dessus du cloaque où se débattent en vain les prétendus champions du rap hexagonal, englués dans leurs convictions aussi stériles qu’étriquées. Respect intégral à PNL dont les trois lettres sont désormais gravées dans le bronze au fronton de mon Panthéon perso…et donc, forcément, incessamment sous peu, sur le vôtre.

Avec MHD, le hip-hop en bleu blanc rouge passe ENFIN en HD ! D’un côté, on trouve la variété black incarnée par Maitre Gims, Black M et autres pathétiques successeurs à succès de Doc Gyneco ou de Passi. De l’autre, à l’opposé et plus fort que le rock-fort, les poids lourds du gros rap qui tache, l’équivalent heavy metal, d’un hip hop bourrin gonflé aux stéroïdes, dominé par Rohff, Gradur (gros dur ?) et – sans doute le moins insupportable du lot- Booba. Entre les deux, c’était le no man’s rap, le néant…mais cela c’était avant l’arrivée de Mohamed Sylla, bien plus connu désormais sous son acronyme MHD. D’origine guinéenne et sénégalaise, né en France et basé à deux pas de chez moi dans le XIXéme, le jeune Momo, tout juste âgé de 21 ans, pour vous la faire simple est un peu un hybride de Claude M’Barali, plus connu sous son pseudo de MC Solaar, et des fulgurants ivoiriens bondissants de Magic System. Néanmoins, MHD revendique avec fierté son propre style, l’afro-trap, mix d’afro-beats et de rap du sud des US, le trap, dont les plus fameux représentants sont les Outkast. En fait, notre MHD peut aussi se revendiquer en digne héritier des premiers héros du rap de Dakar, les ardents Positive Black Soul de Didier Awadi, tout comme les brillants Daara J de Faada Freddy. On peut aussi ajouter l’« ancêtre » Youssou N’Dour au titre de ses influences. Mais ne croyez pas pour autant que ce jeunot manque d’originalité. Bien au contraire, MHD trace le sillon de son propre style : un groove festif imparable où il faut parfois être capable de lire entre les lignes. Ainsi son expression favorite « La moula » – comme l’imparable titre chaloupé qui ouvre l’album ne décrit pas-bande d’obsédés sexuels- le sexe féminin, mais au gré des usages « le fric ou la beu ». Le rap ensoleillé de MHD cultive son propre langage, souvent coquin, et cela participe bien entendu au charme. Mais le plus excitant, c’est ce beat irrésistible et cette énergie développée : il faut être un mur ou un baobab enraciné pour l’éternité pour s’empêcher de battre la mesure sur un titre aussi enivrant que « Tout seul ». Fort de son flow assuré, MHD enchaine les morceaux de bravoure tel l’émotionnel « Ma vie » qui me rappelle un peu les harmonies du Bisso Na Bisso. Enfin, comme si l’on pouvait encore douter du potentiel explosif de ce garçon, avec « Wanynynin », qui clôt ce CD, il est carrément adoubé par ma vieille copine, la Béninoise star Angélique Kidjo. Alors et sans mauvais jeu de mots, là pour une fois, on peut dire qu’on est super heureux de tomber de Charybde en…Sylla 😉

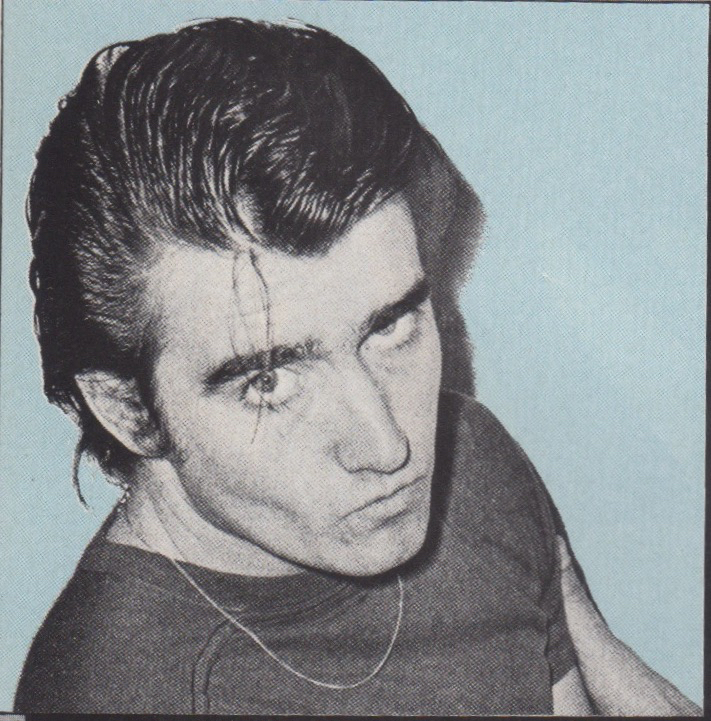

11 : KENDRICK LAMAR : « Untitled Unmastered »

11 : KENDRICK LAMAR : « Untitled Unmastered »

C’est par mail qu’Universal nous a prévenus vendredi de la publication de « Untitled Unmastered », cet album-surprise du prodigieux Kendrick Lamar. Publié voici un peu moins d’un an, son précédent « To Pimp A Butterfly » se hissait sans peine aux cimes des deux meilleurs albums de l’année écoulée. Avec huit titres, sur une quarantaine de minutes, le fameux rapper de Compton publie donc l’équivalent d’un nouveau 33 tours, un cadeau aussi inespéré qu’il se révèle à l’écoute d’une incroyable richesse émotionnelle. Au siècle dernier, un « 8 track » (cartouche en France) était une grosse K7, désormais avec ce nouvel album de 8 titres, on associera tous ce nom à Kendrick Lamar. Comment se distinguer à tout prix ? En publiant un album baptisé untitled dont chaque composition s’appelle simplement…untitled (sans titre), suivi d’un numéro (de 1 à 8) et d’une date. On suppose que chaque date correspond à l’écriture de la chanson ou plus vraisemblablement de son enregistrement. On note que sept des huit titres sont millésimés 2014, suggérant qu’il pourrait s’agir d’inédits des sessions « To Pimp A Butterfly ». Mais, connaissant désormais la créativité intersidérale de Kendrick Lamar Duckworth, la notion de « chutes » paraît toute relative. Lamar est bien trop perfectionniste pour reprendre des trucs qu’il aurait lui-même écartés du track-listing de son dernier CD. Anyway « Untitled Unmastered », est une divine totale surprise, même si « Untitled 3 » et « Untitled 8 » avaient déjà fait leur première apparition dans les TVshows respectifs de Stephen Colbert et de Jimmy Fallon. Sur au moins trois des titres « 2 », « 7 » et « 8 », on retrouve également ce même cri de victoire « pimp pimp hooray », une variante de « hip hip hourah » et une référence directe au carton planétaire de son « To Pimp a Butterfly ». Dés son « Untitled 1 », Lamar annonce la couleur : vindicatif « no more discriminating the poors ( halte à la discrimination des pauvres) » pulsé sur une vague de synthés délicatement jazzy. Même couleur jazz pour le « 2 » sur un flow punché aussi impétueux qu’entêtant. Mais dés le « 3 » le good groove fait son éclatant retour sur un beat joyeux mais toujours dans un contexte social « what did the indian say ? What did the black man say ? » interroge une voix feminine à laquelle Kendrick Lamar réplique du tac au tac. Même format pour le rapide « 4 » (1’50’’ seulement) et son dialogue homme- femme. Sur « 5 » le côté féminin est incarné par la voix enjôleuse de la copine de Kendrick, Anna Wise, qui figurait déjà sur « TPAB ». « 6 » est incontestablement l’un des titres le plus puissants de cet « Untitled Unmastered », avec son featuring de Cee Lo Green et sa prod impeccable du vétéran Ali Shaheed Muhammad de ATCQ. Pour une samba cool au beat tropical ensoleillé. « 7 » s’étire sur plus de 8 minutes en folie douce majeure comme un mini-opéra-rap. Plus original, dans les crédits de prod comme dans la chanson, on retrouve le jeune Egypt, 5 ans, le fils de Swizz Beatz et d’Alicia Keys, qui s’impose du haut de sa petite voix trop craquante. Enfin, en guise de bouquet final, « 8 » nous éblouit joyeusement de son rythme rétro-groovy-funky 80’s. Bref, après avoir magistralement « maquerauté son papillon » de manière la plus cinglante, le génie de Kendrick Lamar se manifeste à nouveau si largement au-dessus de la mêlée hip-hop qu’il en devient carrément vertigineux.

Pour son 8éme album-studio Rihanna a choisi de prendre tous les risques. Et à ce titre « ANTI » porte donc admirablement son patronyme revendicatif pour ce qui constitue sans doute l’album de la maturité pour la craquante chanteuse de la Barbade. ANTIconstitutionnelle, Riri car c’est le mot le plus long de la langue Française ? ANTInomique car elle ne reconnaît plus personne en Harley Davidson ? ANTIcons surtout ! Bref, « ANTI » car, sans doute pour la première fois de sa carrière, la belle barbadienne se fiche pas mal du poids des charts et du choc des hits. N’a-t-elle pas volontairement laissé sur le bord de la route du succés « FourFiveSeconds » avec Kanye et Macca, « American Oxygen » et « Bitch Better Have My Money » qui ont été volontairement écartés du track-listing ? Un disque aussi surprenant mérite donc qu’on s’y attarde. Titre par titre, voici mon autopsie de cet « ANTI » L’album s’ouvre sur « Consideration », une compo neo-krypto-reggae–jungle en slow motion et aux sons saturés, aussi punchée que sexy pour un effet quasi hypnotique ! « James Joint » qui suit est un slow aérien sur un clavier rétro-70’s à la Syreeta Wright…soul classic pour un dialogue voix piano électrique dans une ambiance voyage au bout de la nuit volontairement expérimental. Mais Rihanna ne serait pas Rihanna sans cette sensualité débridée qui lui colle à la peau, voilà pourquoi on succombe à « Kiss It Better » avec ses guitares déchirée à la Prince, sexy chaloupée au ralenti. Riri fait preuve de sa sensualité animale. « Do what you’re gonna do (fais ce que tu as à faire) » sussure-t-elle, avant d’ajouter « Give me up your love (Donne moi tout ton amour) » : une offre on ne peut plus explicite. Bref…Selena Gomez, Ariana Grande et les autres expertes en genre lancinant n’ont qu’à bien se tenir, Riri badgrl est de retour en ville ! Premier single officiel de l’album, voici la torr.de « Work » boostée par son featuring de Drake. Assez expérimentale, electro funkée délicatement débridée, mais que ne donnerait on pas pour bosser aux cotés de Riri toute la sainte journée…enfer ou paradis ? Pas certain de pouvoir trancher. Changement de lieu et de climat avec «Desperado » et son country beat tropical comme un écho exotico cool d’un western de Tarantino aux détails volontairement grossis pour reprendre à son compte la thématique classique des couples de bandits popularisés par notre culture populaire depuis Bonnie & Clyde ». Avec « Woo », chanson zarbe aux effets vocoderisés comme la voix du Phantom of the Paradise de De Palma, la chanteuse joue la carte résolument Arty et expérimentale au point que l’on se croirait téléporté sur une B side de Nina Hagen voire de Björk.

Pure science- fiction, « Needed Me » se noie dans des effets spaciaux comme une love-song pour un film space-age imaginaire, sorte de Barbarella des temps modernes.Rihanna a la voix quasi a capella posée sur une drum machine. Riri dépouillée cela signifie forcément nue… ce qui ne surprendra personne la concernant. Suit « Yeah I Said It » qui utilise le même procédé très électronique pour un texte simple, scandé comme dans l’espace en apesanteur. Riri plane et nous avec.

Sans doute l’une des chansons la plus intéressante de l’album, « Same Ol’ Mistakes », aussi sensuelle que chaloupée. Entêtante et scandée entre beat et sensualité en équilibre si fragile. Avec l’acoustique « Never Ending » on s’engage sur des horizons différents. Titre clean et clair comme une source. Voici enfin Riri dépouillée de son armure électro de princesse galactique … là elle redevient ici tout simplement humaine, pour cette union guitare et voix. Un rien hippie, il ne lui manque que les fleurs dans les cheveux. Véritable machine à remonter le temps « Love on the Brain » verse dans le total retro 50’s néo-classique…à la Sam and Dave ou Percy Sledge. Avec tout ce qu‘il faut de doo wap et de clinquant, comme les chromes d’une Cadillac rose. Parfaite contrefaçon anachronique.

Avec « Higher » jolie et puissante, simple et émotionnelle, on découvre une des perles incontestable de cet « ANTI » qui porte décidément bien son nom pour nous transporter si loin dans le ciel. Car ici la voix de Riri monte aussi haut qu’elle le souhaite pour nous téléporter dans un moment de bravoure de seulement 2 minutes et quelques. Enfin voici « Close To You » qui clot cet album si désarçonnant. Elle n’est ni Cure ni les Carpenters, mais bien une certaine princesse Riri de la Barbade et qui ne saura jamais être pour autant barbante. Voix piano pour une chanson simple et aussi fort mélodique, un peu à la Alicia Keys. Ou comme un Elton au féminin. Carrément. Superbe conclusion comme un petit matin qui s’éveille après une nuit un peu arrosée… « ANTI » s’achève et c’est la lueur de l’aube qui paraît, comme une promesse d’un jour neuf, et donc forcément optimiste.

9 : KEREN ANN : « You’re Gonna Get Love »

9 : KEREN ANN : « You’re Gonna Get Love »

Que de chemin parcouru depuis « La biographie de Luka Philipsen » ! 16 années et 7 albums – sans compter une myriade de projets- plus tard, Keren Ann est incontestablement devenue l’une de nos plus brillantes « song-writer ». Et elle le prouve à nouveau avec « You’re Gonna Get Love », ce nouvel album où la chanteuse néerlando-franco-israélienne transcende ses peines et ses rires, ses douleurs et ses bonheurs pour nous les faire partager, comme un cadeau aussi pur qu’émotionnel.

Impudique et poétique, ce nouveau Keren Ann est aussi un hommage à toutes les influences, majoritairement américaines, qui ont, au fil des années, façonné son style. Composées entre New York, Paris et Tel-Aviv, les trois villes du monde où elle a élu domicile, ces 11 chansons sont autant d’instantanés, envoyés comme autant de cartes postales, pour nous faire voyager dans nos têtes. D’abord, tout commence par une jolie promesse avec « You’re Gonna Get Love », et dans ces temps troublés de haine et de violence, cette preuve d’amour se révèle particulièrement bienvenue. Elle n’a jamais caché sa passion pour la trilogie des héros du rock que sont Dylan, Springsteen et Cohen. Et c’est justement l’ombre tutélaire de Leonard qui plane sur le second titre « Bring Back », dont la nonchalance nostalgique me fait aussi un peu songer à Suzanne Vega. Le style Keren Ann, ce sont aussi toutes ces années de travail pour façonner un folk qui semble aussi direct et dépouillé que ce « Separated Twins ». Sans doute la composition la plus touchante est la nostalgique « Where Did You Go », écrite à la mémoire de son père disparu bien trop tôt, sans avoir pu connaitre sa petite-fille Nico- qui peut encore douter du culte que KA peut vouer aux héros du rock qu’étaient les membres du Velvet Underground Lou Reed, John Cale…et Nico-. Musicalement, on songe à la délicatesse de James Taylor et à ce supplément d’âme que l’on retrouve chez Joni Mitchell. On dirait le sud…chantait Nino Ferrer, telle est la première impression à l’écoute du blues « My Man’s Wanted… ». Mais là, en l’occurrence, c’est bien du sud des USA dont il s’agit. Sa voix nous transporte au cœur du bayou avec une puissance qui rappelle fortement le swamp-rock de Tony Joe White. Simple is beautiful…et elle le prouve avec « You Knew Me Then » où la simplicité touchante d’une voix posée sur une simple guitare sèche peut faire des merveilles. Mais il faut patienter jusqu’à la 9éme plage pour atteindre LA perle de ce CD. C’est encore une de ces « love songs » dont elle a le secret. « Again and Again » a ce pouvoir intemporel qu’ont les compositions et les arrangements somptueux de Burt Bacharach-encore une des influences de la miss !- à faire battre les cœurs juste un peu plus vite. Enfin, « You’re Gonna Get Love » s’achève avec l’expérimental jazzy-folky « You Have It All Too Loose » qui me rappelle un peu les ambiances du fameux« 99.9 F » de Suzanne Vega. Et, cerise sur le cake, contrairement à tant de chanteuses hexagonales qui s’essayent à l’Anglais avec un accent digne de Line Renaud, et sans pour autant perdre sa spécificité, l’anglais de Keren Ann est juste parfait. C’est aussi sans doute là que réside tout l’attrait pour cette chanteuse inclassable dont font preuve aussi bien les Américains que les Chinois. Bref, avec cet album, on n’est pas loin du « sans-faute » ni de l’aspirant aux prochains « meilleurs disques de l’année ». «Bien joué Callaghan !», comme le dit si bien Dirty Harry.

9 bis: ARNOLD TURBOUST : « Arnold Turboust »

9 bis: ARNOLD TURBOUST : « Arnold Turboust »

Ne dit-on pas que tout ce qui brille n’est pas or ? Mais Turboust va contredire cette vieille maxime, car Arnold is gold et si vous aviez u l’oublier vous avez intérêt à vous y habituer. Surtout avec la publication de son éponyme album, sobrement intitulé « Arnold Turboust », sa 5éme aventure discographique en plus de 30 ans d’une impeccable carrière vouée à l’art de la pop-culture. Produit avec la complicité de son vieux complice des années Daho, le britannique Rico Conning, ce (long) CD lumineux compte 13 chansons, plus un instrumental, dont la reprise iconoclaste de « Le soleil et la lune » de Trénet et marque ainsi le retour en grâce incontestable de notre « petit Prince » de la pop Hexagonale.

Arnold a travaillé durant cinq ans pour enregistrer ce nouvel album avec le « producer » Richard « Rico » Conning, basé à Los Angeles. Les deux complices ont bossé à distance, par internet et le résultat est tout simplement époustouflant : « Arnold Turboust » est sans doute l’album le plus solide jamais concocté par le magicien de « Tombé pour la France ». 13 chansons originales, plus un instru, c’est vraiment du costaud. Les compositions sont à la fois très proches et très différentes. Et surtout d’une très grande qualité. Ainsi, « Souffler n’est pas jouer » incarne à mes yeux la rencontre d’Alain Chamfort et des Pet Shop Boys…une irrésistible émotion pop portée par un super texte et une imparable mélodie, où notre Arnold se joue avec art de la musicalité des mots. « Le prix de mon silence » c’est aussi Chopin revisité par Serge Gainsbourg, sas oublier un petit côté « Épaule Tatoo » sur le synthés…comme un clin d’œil d’Arnold à lui-même. La force de Turboust, c’est de parvenir à nous surprendre, comme avec cette petite guitare country à la Chris Isaak à la fin de la chanson, improvisée par l’immense Xavier « Tox » Geronimi, la seule personne « extérieure » à être intervenue sur l’album, en véritable pote. On retrouve également une puissante influence Gainsbourg dans plusieurs autres chansons, à l’instar de l’évanescente « En rêve ». « Que la fête commence » est un petit bijou pop, entre Prefab Sprout et- again- Alain Chamfort…une irrésistible « feel good » song. Puis « Ma danseuse », comme son nom l’indique, est la plus…dansable de l’album, tant elle swingue avec art sur son côté un peu yéyé. Émotionnelle, « Invisible » est aussi portée par un parlé-chanté très Gainsbourg…mais aussi avec un coté Pierre Barouh tandis qu’« En King Size » me fait irrésistiblement songer à une certaine « Manureva ». Enfin, la dernière chanson, avant l’instru final du projet « Turboust », est une très surprenante reprise du fameux « Le soleil et la lune » de Charles Trénet. Puis, tout s’achève sur un instrumental, comme une postface qui nous ramène au début de l’album, comme un cycle qui s’achève et qui recommence. La boucle est bouclée, faisant de cet « Arnold Turboust » sans doute l’un des disques francophones le plus précieux de cette année écoulée. Mais cela n’a rien de surprenant sachant que tout ce que touche notre Arnold se transforme…en gold !

8 : A TRIBE CALLED QUEST : « We Got It From Here…Thanx For Your Service »

8 : A TRIBE CALLED QUEST : « We Got It From Here…Thanx For Your Service »

Sans doute le disque le plus attendu de l’histoire du rap, presque un Saint Graal, ce nouvel album de A Tribe Called Quest est une sorte de miracle sonique, émergeant 18 années après son prédécesseur et huit mois après la mort de Malik « Phife Dawg » Taylor, l’un des quatre membres fondateurs de la formation de Saint Albans dans le Queens. Double CD de 18 titres,capturé avec une galaxie du guests dont Elton John, Jack White, Consequence, Busta Rhymes, Andre 3000,Talib Kweli, Kanye West, Anderson.Paak et Kendrick Lamar, « We Got It From Here…Thanx For Your Service » malgré son titre lapidaire est un monument unanimement et à juste titre salué par toute la critique constituant ZE disque of ZE moment…check it out !

Flash back…au tournant des 90’s, trois formations vont révolutionner le rap : De la Soul, Gangstarr et bien entendu A Tribe Called Quest. Et si certains considèrent alors qu’ils créent du rap pour blancs branchés, la plupart s’accordent à reconnaitre en eux les enfants légitimes de Miles Davis et du jazz du plus haut vol. J’étais très fier d’être le premier en France à les rencontrer pour la télévision (voir sur Gonzomusic https://gonzomusic.fr/a-tribe-called-quest-est-orpheline-phife-nous-a-quitte-a-45-ans.html). Suite à une retrouvailles télévisées, les ATCQ vont investir le studio de Phife pour enfin créer de nouvelles chansons. Mais hélas, en mars dernier, Phife s’écroule terrassé par le diabète qui le ronge depuis trop longtemps. Pourtant, avant de succomber, il aura néanmoins réussi à boucler 17 nouveaux titres avec ses camarades. Jarobi White qui avait quitté le groupe juste après le premier album revient à son tour pour boucler le projet. C’est encore Phife qui a trouvé l’étrange titre de ce nouvel album « We Got It From Here…Thanx For Your Service » (On reprend les choses en main…merci pour votre dévouement) qui sonne étrangement comme un adieu, comme s’il pressentait que sa fin était toute proche. Cependant, si la présence tutélaire de Phife Dawg est incontestable sur ce projet, à aucun moment au fil de ce double CD on ne voit tout en noir. Bien au contraire, boostées par le pouvoir du jazz et de la créativité, ces nouvelles chansons sont aussi puissantes que festives. D’ailleurs, le 13 novembre dernier, le groupe se retrouvait à nouveau à la télé, mais cette fois dans Saturday Night Live pour interpréter le premier single du nouvel album, le volatile et explosif « We the People » aux rimes électrochocs : « All you black folks you must go/ All you Mexicans you must go / All you poor folks you must go/ Muslims and gays, boy we hate your ways/ So all you bad folk, you must go ( Tous les vôtres noirs comme vous, vous devez partir/ Tous les Mexicains comme vous, vous devez partir/ Tous les pauvres comme vous, vous devez partir/ Musulmans et gays, mec comme on vous hait/ Tous les vôtres nuisibles, vous devez partir)…un pavé dans la mare de Donald Trump qui ne sera d’ailleurs pas le seul dans l’album. Puissante comme une manif, « We the People » est aussi aboutie musicalement sous son petit beat neo-reggae entêtant. Mais c’est avec « The Space Program » que démarre l’album, comme un poing dressé rebelle sur un axiome imparable « There’s no space program for niggas ( Il n’existe aucun programme spatial pour les noirs). Le ton est donné. Si l’on avait pu l’oublier, les ATCQ ont bien d’autres préoccupations que les bagnoles et les filles aux gros seins habituels du rap. D’ailleurs, chassez le jazz, il revient au naturel sur « Whateva Will Be » porté par des boucles aussi entêtantes qu’imparables. « Solid Wall of Sound » est un des titres charnières du projet : il démarre sur un sample d’Elton tiré de « Beanie and the jets » sur « Goodbye Yellow Brick Road »….avant d’accueillir le véritable Elton, qui vocalise et pianote pour de vrai sur le morceau. Incroyable, Jack White ET Bustha Rhymes sont également de la partie et c’est là qu’il faut impérativement s’exclamer « rien que du beau linge » en dégustant ce titre absolument magique. Inspirée des trois mots prononcés par les petits Musical Youth juste avant d’entonner leur fameux « Pass the Dutchie » dédié à la beu, « Dis Generation » résonne joyeusement boosté par la boombastique présence de Busta Rhymes. Comment ne pas songer alors à leur « Can I Kick It » fondateur sur le célèbre sample du « Walk On theWild Side » de Lou Reed. Reconnaissable entre toutes, la voix d’Andre 3000 ouvre l’étrange et baroque « Kids ». Cependant les choses sérieuses reprennent gravement avec « Malatonin » secouée à la guitare électrique, sans doute cette de Jack White qui fait plusieurs apparitions sur ce projet. « The world is crazy and I can not help ( le monde est dingue et je ne peux rien y faire) » balance si justement Q Tip dans un écho prémonitoire à l’élection de Trump. Dans la forme, les chœurs féminins battent le rythme avec sensualité, comme sur « Stressed Out » et si souvent chez ATCQ. Le premier CD s’achève avec la cool « Enough » et le second démarre sur l’entêtante et sombre « Mobius » où Consequence et Busta Rhymes s’offrent un terrifiant duel de microphones. Couleur ska reggae chaloupée sur le fun « Black Spasmodic » avant de parvenir au morceau de bravoure « The Killing Season » où en seulement 2 petites minutes et 44 secondes les voix de Talib Kweli, de Consequence et de Kanye West se mêlent sur un sample aussi nostalgique qu’une composition d’Enio Morricone pour un feeling fatalement cinématographique forcément …imparable . Jack White rides again avec sa guitare sur l’étrange et néanmoins exotique « Lost Somebody » où Q Tip a un flow aussi indomptable qu’un torrent de montagne. Puis le brillant Anderson. Paak illumine de sa radieuse présence « Moving Backwards » joyeusement piqué d’un douce folie jazzée au pays radieux du hip-hop déjanté pour un des titres les plus attachants de ce merveilleux CD. Le surdoué Kendrick Lamar participe également à l’aventure avec l’hallucinant « Conrad Tokyo » aux évanescentes gammes de piano. Back to Jack White avec « Ego » et nous parvenons à ce qui constitue incontestablement LA composition la plus polémique de l’album, la visionnaire « The Donald » dédiée à qui vous savez…mais pas uniquement sachant que le nom de Phife Dawg y est scandé TRENTE QUATRE fois…constituant sans doute le plus bel hommage à ce héros de la rapattitude qui nous a quittés le 24 mars dernier à seulement 45 printemps. Gone, but never forgotten…we miss U so much Phife. Tristesse « We Got It From Here…Thanx For Your Service » est incontestablement le dernier album d’ATCQ dans tous les sens du terme…mais quel sublime chant du cygne, tout de même !

Fort de ses vingt titres en plus de 80 minutes, ce monument-là méritait bien qu’on s’y attarde avant de le juger. Effectivement « Views » se révèle très largement à la hauteur de ses expectatives. Certes on connaissait déjà le méga-hit « Hotline Bling » qui chantait depuis longtemps dans nos têtes et nos cœurs, mais ce hit-là est loin de rester orphelin. Dés le premier titre, l’émotionnel « Keep The Family Close » le frisson se fait sentir. Et ce n’est qu’un début. Originalement, ce « Views » était baptisé « Views from the 6 », le surnom de la capitale de la province de l’Ontario en raison de la présence du chiffre 6 sur les deux codes téléphoniques (416 et 647) de Toronto. Co-signée par Kanye West, « U With Me » pulse son beat nostalgique et émotionnel comme une séquence au ralenti. Certains reprochent à Drake l’homogénéité certaine de ces chansons, mais c’est peut-être justement ce qui fait leur force. « Feel No Ways » vibre à son tour porté par le même rythme aérien-aquatique qui file entre deux eaux, un rythme omniprésent depuis le début de l’album. C’est vrai, il y a quelque chose d’extrêmement délicat, presque féminin, qui nage dans le flow du rapper canadien. Je n’y avais jamais songé auparavant, mais celui-ci rappelle le staccato inventé par Bones, Thugs & Harmony au début des 90’s, un je ne sais quoi de secoué que l’on retrouve justement dans le précieux « Hype ». De même, il paraît impossible de demeurer insensible face au crypto-gospel de « Redemption ». Quant au joli duo avec PARTYNEXTDOOR sur « With You », il a tout ce qu’il faut pour séduire, speed, mais pas trop, futuriste sans en faire trop, il porte incontestablement la marque de Drake, ce style cool et désabusé, mais plein d’assurance qui peut parfois irriter ses pairs. Autre hit au fort potentiel, « One Dance feat.Wizkid & Kyla » sur son beat néo-tropical entêtant, comme son nom l’indique, est une invitation à la danse qui ne se refuse pas. Entêtante au point d’en être irritante, « Grammys feat. Future » a ce côté obsessionnel qu’ont parfois les compositions du Canadien. Comme la cerise sur le gâteau, la chantilly sur les fraises ou plutôt le chocolat sur les profiteroles, après le torride « Work », Drake remet le couvert avec la jolie plante made in Barbados, et c’est ainsi que « Too Good » porte fichtrement bien son titre; car la température monte tout de suite de quelques degrés dès que paraît Rihanna. Vertigineuse, forcément par son patronyme, la chanson-titre « Views » porte haut les couleurs d’un hip-hop résolument futuriste. Puis, comme dans tous les bons films, un générique d’enfer achève l’histoire et sur ce coup-là Drake s’est fait plaisir puisque son imparable « Hotline Bling » clôt ce quatrième épisode de ses fulgurantes aventures.

C’est le 23 éme album des Rolling Stones, le premier depuis l’excellent « A Bigger Bang » de 2005 et surtout, leur toute première galette vouée au culte du blues depuis… leurs débuts en 1964 ! « Blue & Lonesome », comme son nom l’indique, est dédié à ce spleen sonique popularisé par le label Chess et sa bonne ville de Chicago…et à son corolaire obligé : la déprime amoureuse. C’est également le tout premier album de la bande Jagger-Richards constitué exclusivement de reprises. Vertigineusement capturées en seulement TROIS JOURS, ces précieuses « chansons bleues » n’ont décidément pas fini de nous faire tirer la langue. 😉

60 ans plus tard, avec ce « Blue & Lonesome », au patronyme inspiré de la chanson de Memphis Slim, Jagger, Richards, Wood et Watts reviennent à leurs premiers amours, ce blues rauque et sauvage qui leur a servi jadis de détonateur. La boucle est ainsi bouclée avec ces douze reprises d’un blues imparable. Le dépit amoureux, la rupture et la frustration en sont le solide fil conducteur. Du tout premier titre « Just Your Fool », au dernier « « I Can’t Quit You Baby », la passion aux pulsions animales se révèle bien trop souvent vénéneuse, mais constitue une irremplaçable source d’inspiration. L’amour donne des ailes, y compris aux septuagénaires. Enregistré dans le temps record de trois jours, sous la houlette de Don Was, « Blue & Lonesome » tient toutes ses fulgurantes promesses. Nous avions déjà eu un avant-gout de ce festival blues, avec une petite vidéo où l’on découvrait « Just Your Fool » qui ouvre l’album. Dans cette chanson de Buddy Johnson millésimée 54, Jagger renoue avec son amour de l’harmonica, un instrument typiquement « blues » que l’on retrouve régulièrement au fil de cet album. C’est un roc, un pic, c’est un cap. Que dis-je c’est une péninsule, voire un rouleau compresseur « Commit A Crime », la composition de Howlin’ Wolf, balaye tout sur son passage comme une tornade blues, constituant l’un des moments-choc de ce nouveau projet. Plus cool, mais aussi lancinante que douloureuse, la chanson-titre « Blue & Lonesome » est hantée par cette douleur de la rupture, déchirante comme l’harmonica du chanteur des Stones. Mais c’est avec le volcanique « All of Your Love » de Magic Sam que l’album prend véritablement son envol. Dans cette compo du plus pur style Chicago Blues, Jagger renoue avec une sensualité animale qu’on ne lui avait pas connu depuis fort longtemps. Autre temps fort du projet, « Everybody Knows A bout My Good Thing » où pour la toute première fois Dieu se joint aux dieux du rock : Eric Clapton himself et sa slide guitar viennent gravement réveiller ce cover de Little Johnny Taylor. Blues incandescent avec « Ride’ Em Down » ou carrément déchirant avec le bondissant « Hate To See You Go », chacun des titres de cet incroyable album porte en lui l’urgence dans laquelle il a été conçu. Stones au naturel, sans aucun artifice, ce super-juke-box blues se poursuit sur le son graveleux du « Hoo Doo Blues » de Lightin’ Smith, sensuel et poisseux comme la moiteur du delta du Mississippi. Après le « Little Rain » de Jimmy Reed, « Blue & Lonesome » s’achève sur deux compositions de Willie Dixon : « Just Like I Treat You » popularisée par Howlin’Wolf aux faux accents du « It’s All Over Now » de Bobby Womack que les Stones chantaient en 1964 et le cinglant « I Can’t Quit You Baby » légendairement boosté par l’aveuglante présence de Clapton qui clôt magistralement cet album bleu comme une orange, histoire de paraphraser Eluard. En conclusion, je ne connais pas un seul vieux con autour de moi capable de résister à la vague bleue de la bande de Jagger. Quant aux jeunes cons…ils seraient cons de passer à côté. 😉

Merry Xmas 2 all from the Rolling Stones ; ça change des disques de noël !

5 : PRINCE : « HitNRun Phase Two »

5 : PRINCE : « HitNRun Phase Two »

L’ultime album de Prince ne m’avait pas laissé indifférent. Quelques mois plus tard, la mort nous l’avait déjà volé.

Avec 40 albums en 57 années d’exercice, Monsieur Roger Nelson n’a pourtant rien perdu de son âme juvénile. Et avec ce « HitNRun Phase Two », il prouve qu’il est toujours comme un gamin lâché dans un gigantesque magasin de jouets comme Hamleys ou le regretté FAO Schwartz à NY. Prince aime avant tout s’amuser et nous el faire partager. Mais si d’aventure, il se complait à évoquer un sujet sérieux, c’est sans jamais se départir de sa vision positive. Ainsi « Baltimore » est une référence directe à la mort suspecte de Freddie Gray alors qu’il était aux mains de la police locale et on se souvient des manifs qui avaient suivi. Prince reprend le slogan « no justice no peace » dans ses paroles alors que paradoxalement la musique se fait légère avec une flute et des violons, comme un retour vers l’utopie de Paisley Park. À la fin « Nous sommes dans l’obligation d’interrompre nos programmes, car il s’est produit un fait nouveau à Los Angeles. » Et si « Baltimore » n’oublie rien, c’est également un appel pour la paix et la fraternité

Suit « Rock and Roll Love Affair », funky cuivrée sous son intro et ses cuivres aux réminiscences de « Little Red Corvette ». « She believed in fairy tales and Prince/ He believed in voices coming from the stereo…/ He believed in rock and roll.. » ( Elle croyait aux contes de fées et en Prince (ha ha ha !)/ Il croyait aux voix qu’il entendant dans sa stéréo/ Il croyait au rock and roll…) Cuivres puissants en avant en puissant funk and roll… Rock and funk se mêlent au Hollywood dream pour un titre plutôt cool and catchy même, si très connoté « Prince »… mais qui saurait reprocher à un chat de faire des chats ? Décidément, les stars de l’album son incontestablement les cuivres que l’on retrouve sur toutes les compositions de l’album. « 2Y.2D » n’échappe pas à la règle avec les cuivres qui entrainent toute la mécanique. Certes, le texte raconte encore son histoire de « rêve de rock star »…mais notre Prince a des constances avec lesquelles il ne transige pas.

Avec « Look At Me, Look At U », les cuivres se font plus langoureux pour nous offrir leur love song idéale. Slow, certes, mais toujours avec un fond funky jazzé cool. Sur son solo de piano électrique jazz, Prince projette son ambiance feutrée,comme une alcôve intime dans un club de jazz. Et notre charmeur crooner prend sa voix haute pour nous citer Stevie Wonder. Solo saxo…flute…toute la panoplie du dragueur sonique professionnel, en somme.

Bien plus nerveuse, « Stare » démarre sur une basse à la Louis Johnson percutant ensuite des cuivres body-buildés. Pince y chante à 1’ 27’’ « Can I Get a Kiss ? » et illico on entend le fameux solo emblématique de « Kiss ». Le Kid s’offre un auto-clin-d’œil à lui-même, vanité bien ordonnée commence par soi-même, n’est-ce pas. ? « Stare » est plutôt cool, même si ce n’est pas du très grand Prince. Retour aux choses sérieuses avec la superfunkysexyelicious « Xtraloveable ». « Hey sugar…come on… Let’s talk about what you got » vocalise notre tombeur sur un beat positif qui rappelle son «Fallinlove2night » sur « Pahse One » ou « Feel For You », que Chaka Kan avait repris. La voix démultipliée, des chœurs, des cuivres musclés et une véritable énergie : la parfaite recette du succès à la mode Prince. Sans oublier le jazzy solo de cuivres suivi du fameux pont sur la rivière groove. Alors Prince peut chanter « Sugar baby you’re so fine… » et l’on ne crie pas au stéréotype, lorsque tant d’autres seraient ridicules à le chanter, étrange, non ?

Comme une chanson de Noël, « Groovy Potential » attaque irrésistiblement sur claquements de doigts et cuivres, dans une parfaite explosion de good grooves, de groove émotionnels… des love grooves…légers et insouciants . Puis notre Prince pousse ses petits cris, comme sur « International Lover »…montée en puissance puis apothéose…à la Prince. I just love that little guy ! Il est décidément trop fort. C’est incontestablement l’une de mes préférées de l’album. Puis avec « When She Comes », un slow presque 60’s, très cuivré lui aussi, il rend hommage à son héros Curtis Mayfield.

« I’m your driver you’re my screw…je suis ton tournevis, tu es ma vis…donc… avec son texte très imaginé « Screwdriver » sur un beat boogie rock and roll mêle le pur fun, la provoc et insouciance, à un moment où justement elle se révèle nécessaire. Et c’est aussi énergique qu’abouti.

Enfin pour clore ce second volet de « Délit de fuite », Prince balance « Big City » dans la mêlée et c’est un festival de happy cuivres à la Chicago, une perle délicieusement funky jazzée, une véritable finale en clin d’œil aux comédies musicales 60’s néo-LSD, comme « The Boy Friend »…parfaite conclusion pour une vision idéale d’un funk toujours imaginé plus grand que la vie. Et cela marche… la preuve par Prince !

Epaulé par un groupe imparable, il nous aveuglait de ses rimes aussi puissantes qu’émotionnelles durant son concert à la Bellevilloise. Nix rapper et sénégalais s’inscrivait ainsi parmi les héros de l’african groove, dans la foulée des Xalam, Youssou N’dour, Positive Black Soul ou encore Daara J. Séduit par « L’art de vivre », son irrésistible 3éme album illuminé, entre autres, par son duo avec le Fuggees Wyclef Jean, j’ai parié sur ce Nix porté par une infatigable niaque. Sénégalais, né à Dakar, élevé à Dakar il fait de la musique depuis déjà une quinzaine d’années. Son premier album solo est sorti en 2003. Nix a grandi en écoutant Ismael Lo, Youssou N’dour, Omar Pene, mais aussi Touré Kunda, Xalam comme tous les artistes africains qui cartonnaient à l’époque tels Alpha Blondy, Papa Wemba, Mory Kante…Son nouvel album « L’art de vivre » est aussi long qu’éclectique…13 chansons d’un excellent niveau. La première « Suis moi » sonne très Gangstarr et Solaar. Puis « Style de vie » évoque furieusement le « Window Shopper » de 50 Cent . Normal, Nix est un gros fan de rap US. La suivante « Au feeling » est samplée sur un titre des Spinners « I’ll Be Around ». C’est une production de Mao Sidibé qui figure aussi en featuring sur le morceau. C’est un artiste sénégalais qui a été finaliste du Prix découverte de RFI en 2015. Suit « Africa Groove » qui rappelle étrangement Fela, un artiste qui a beaucoup compté pour lui et qui l’a toujours fasciné avec son charisme énorme. Le titre renoue avec l’esprit high life et afro-beat du « Black President ». Enfin, il faut aussi évoquer le puissant bouquet final, la superbe et irrésistible « Perds pas le sud » particulièrement futé en antithèse de « perds pas le nord » pulsé par le cœur de cette kora qu’on attendait depuis le tout début de l’album constituant une superbe composition qui déborde d’émotion. Nix une lourde responsabilité car il incarne à lui seul l’un des futurs possibles de l’Afrique.

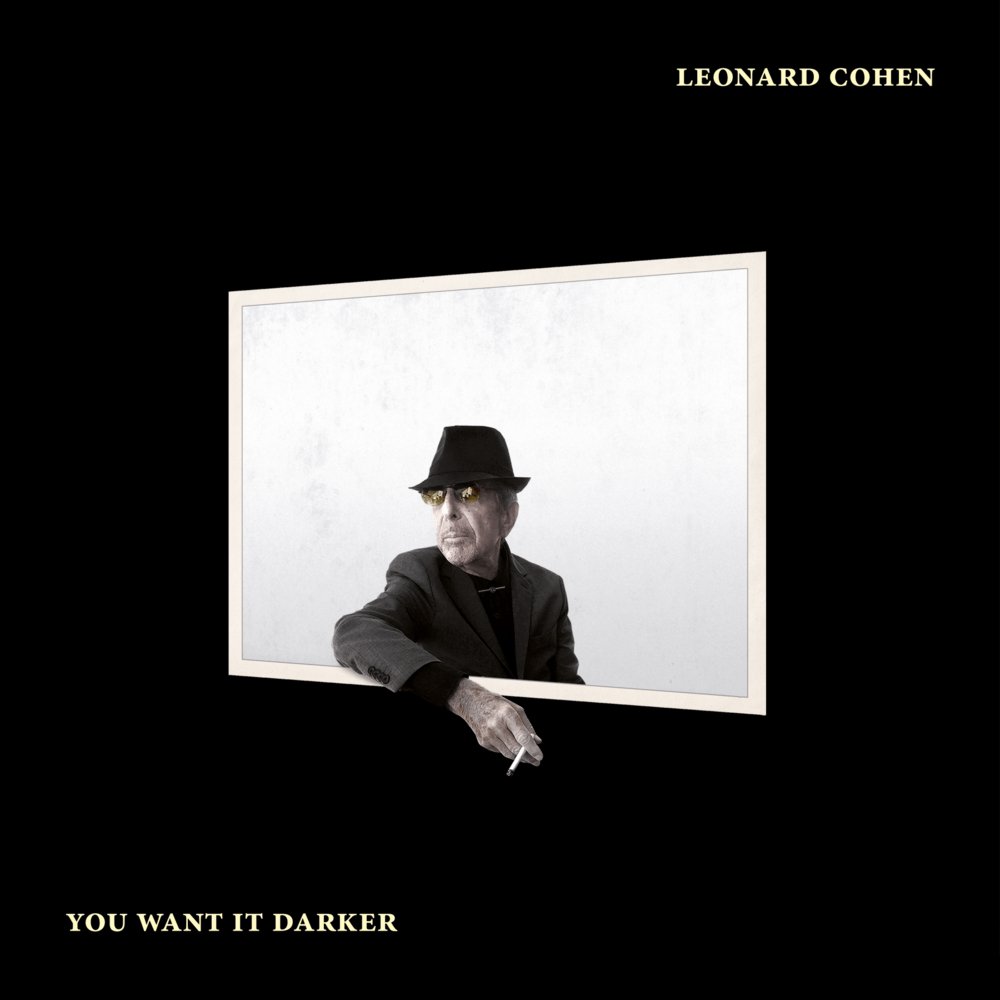

3 : LEONARD COHEN : « You Want It Darker »

3 : LEONARD COHEN : « You Want It Darker »

C’est le 14éme album- en 50 années d’une vertigineuse carrière- que publie le chanteur canadien. Mais à 82 ans, Leonard Cohen n’a plus rien à prouver, ni à lui-même ni à personne. « You Want It Darker » ( tu veux que cela soit plus sombre) est sans doute la force sombre qui l’anime désormais. Avec tout le pouvoir de son légendaire « parlé-chanté », notre poète juif ultime nous offre un véritable kaddish paradoxalement profane et pieux à la fois, qui lui ressemble tant. Ces huit chansons, aussi noires que sublimes, en 36 toutes petites minutes et 14 secondes, n’en sont que plus précieuses, comme si nous savions au fond de nous, mais sans vouloir l’admettre, que l’ami Leonard a décidé de tirer sa révérence. Chacune de ces compositions, à sa manière, est un adieu, un dernier sourire à conserver imprimé à jamais dans l’esprit de tous ceux qu’il a su toucher si durablement de son art.

Sur la pochette de « You Want It Darker », le bras de Leonard Cohen sort du cadre noir, pour tenir une cigarette allumée. Au-delà du symbole de la « dernière cigarette », le choix du noir en évoque un autre. On songe immédiatement au sublime « Blackstar » que David Bowie a publié deux jours avant sa mort, comme une ultime pirouette. Blackstar/étoile noire et « You Want It Darker »/tu veux que cela soit plus sombre, l’analogie entre les deux messages est troublante. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Cohen sait qu’il est au crépuscule de sa vie. Ces dernières années, où il n’a eu de cesse de tourner de scène en scène, pour compenser l’escroquerie d’un manager véreux, dont il a été victime, ont aussi été les plus épuisantes. Il a aussi dû se résigner à voir partir Marianne Ihlen, sa muse norvégienne qui lui a inspiré sans doute ses plus belles chansons « Bird On the Wire », « Hey, That’s No Way To Say Goodbye » et surtout la prodigieuse « So long, Marianne ». Juste avant qu’elle ne ferme les yeux, terrassée par le cancer, la dernière lettre de Leonard lui est parvenue : « nos corps ne font que se dégrader, alors je crois que je te suivrai très bientôt. Au revoir ma vieille amie, mon amour sans fin. On se retrouve plus loin sur la route. ». Tu veux que cela soit plus sombre, cette affirmation prend alors tout son sens testamentaire, dés la chanson-titre qui ouvre cet album. Leonard Cohen y multiplie les symboles, à l’instar de cet « hineni, hineni ( me voici, me voici ), je suis prêt oh Éternel, scandé à la fin de chaque couplet et porté par le chœur vibrant de the Congregation Shaar Hashomayim synagogue choir, la chorale d’une synagogue de Québec, fondée en 1846, qui fait de cette composition une véritable prière laïque. Puis, de sa voix caverneuse et si apaisante, le chanteur nous offre le parlé-chanté le plus émotionnel depuis Gainsbourg avec « Treaty », sans doute LA perle noire de ce disque abyssal à la pure poésie ténébreuse. « I’m angry and I’m tired all the time » (je suis en colère et je suis tout le temps fatigué) admet-il. Et l’on veut bien te croire, Leonard. Comme une chanson d’amour pour toujours, « On The Level » se laisse porter par le gospel puissant de la choriste Dona Glover, tandis que Cohen explique « I turned my back in the devil, I turned my back on the angel too ( j’ai tourné le dos au diable, mais j’ai aussi tourné le dos à l’ange), multipliant ainsi les symboles religieux, pour mieux les endosser. Cohen aime tant se jouer de l’ombre et de la lumière. Dans chaque chanson, il dissimule ses symboles, comme dans cette néo-country mélancolique intitulée « Leaving the table » ( quittant la table) où il se dit « out of the game », littéralement hors-jeu. De même, le slow aérien « If I Didn’t Have Your Love » doit compter parmi les love-songs les plus noires jamais composées par l’homme de Montreal. Chaque chanson est ainsi prétexte à nous saluer une dernière fois, comme avec le triste tango « Traveling Light » où il chante « Traveling light is au revoir » (voyager léger est un au revoir) puis « goodnight goodnight my fallen star ( bonne nuit, bonne nuit mon étoile déchue). Le violon semble pleurer et un bouzouki nous rappelle Hydra, l’ile grecque merveilleuse où le jeune poète est tombé follement amoureux de Marianne. Décidément, même les sons ont une symbolique chez Cohen. Et l’on n’est donc pas surpris de retrouver the Congregation Shaar Hashomayim synagogue choir dont les voix hantent un second titre, l’irrésistible « It Seemed A Better Way », pour encadrer la fragilité à fleur de peau de la voix presque tremblante d’un vieil homme si exceptionnel. La vie et la liturgie juive semblent ici ne faire plus qu’une pour cette prière profane ou cette poésie religieuse, au choix de l’auditeur. Leonard Cohen n’a-t-il pas grandi dans une synagogue construite par ses ancêtres ? Peut-être cela constitue-t-il le socle de son sentiment si profond d’appartenir à notre tribu ? Enfin, « Steers Your Way », avant la reprise de « Treaty », clôt ce long dialogue entre Cohen et ce Dieu qu’il n’a jamais cessé tout au long de sa vie de questionner. Enregistré avec la complicité de son fils Adam Cohen et quelques virtuoses invités comme Alisson Krauss ou le guitariste Bill Bottrel, « You Want It Darker » tient toutes les funestes promesses de son titre. So long brother Leonard !

2 : ANDERSON .PAAK : « Malibu »

2 : ANDERSON .PAAK : « Malibu »

Si vous cherchiez le nouveau Pharrell raté car…c’est encore Dre qui l’a trouvé avant vous ! Son nom est Anderson .Paak et il figurait déjà au top du casting de l’inattendu « Compton » publié cet été par l’ex-NWA. Ce rapper d’Oxnard en Californie du Sud vient tout juste de balancer une bombe, son second album intitulé « Malibu »… et GBD fond comme neige au soleil !

Enivrant comme le cocktail, mais surtout vertigineux comme les flots de cette localité mythique de la côte californienne, le flow imparable de « Malibu », le second album du jeune (il n’a que 29 ans) rapper à la puissance et l’imagination d’un Sly Stone en puissance. D’ailleurs, le LA Times le compare déjà à Chance the Rapper de Chicago, bien que pour ma part, il me fasse plutôt songer aux brillants Outkast d’Atlanta ; mais au-delà des étiquettes, la vitalité du rapper d’Oxnard se décline dans ces 16 titres riches en émotion. Anderson. Paak colle à sa génération au point d’avoir rajouté un « point » (dot) à son patronyme. Mais il n’oublie pas le old school pour autant comme ce groove funky imparable sur « Am I Wrong » avec son featuring de Schoolboy Q. D’ailleurs The Game, Talib Kweli ne s’y sont pas trompés offrant leur collaboration punchée au jeune Anderson- qui avait d’ailleurs fait une apparition sur « The Documentary 2 » de The Game-. Ses trames musicales sont si sophistiquées, qu’il rappelle également Prince lorsqu’il mêle le funk, le jazz et le rock pour inventer à chaque fois un son neuf. Peut-être le secret du jeune .Paak réside-t-il dans son propre métissage, afro-américain et coréen – ce qui explique son patronyme asiatique- ? Il publie son premier CD « Venice » en 2014 et immédiatement repéré par Dre il va collaborer à six titres du son album événement « Compton ». Aujourd’hui, après « Venice »il nous entraine à « Malibu » et il suffit d’écouter une seule fois l’entêtant funky « Parking Lot » pour être immédiatement accro au groove imparable de .Paak. On songe au « Hey Ya » tubesque des Outkast. De même, la planante, « Lite Weight » pulse comme un cœur battant pour achever sur un drôle de dialogue. Plus rétro jazzy à la Prince « Room In Here » balance sa nostalgie sur sa délicate mélancolie. Tout comme l’imparable slow langoureux « Silicon Valley » qui s’abreuve également aux sources soul du Kid de Minneapolis tels Harold Melvin and the Blue Notes ou Billy Paul…U know what I mean ? Oui, sans doute car elle est ma favorite de cet album. Irrésistiblement mélodique voici « Celebrate » et son cadre typique de Los Angeles, délicate et cool comme une compo de Stevie Wonder…ou de Jack Johnson…yes, man ! Enfin, « The Dreamer » illuminé par la radieuse présence de Talib Kweli achève cet album prodigieux, qui constitue mon véritable premier coup de cœur discographique de cette année 2016. Dans la froideur de l’hiver, il est bon de se dorer la pilule au soleil de cet aveuglant « Malibu »…alors faites donc comme moi et viva Anderson.Paak !

1 : DAVID BOWIE : « Blackstar »

1 : DAVID BOWIE : « Blackstar »

Comme pour l’album de Leonard Cohen, je n’y ai vu que du feu. Certes « Blackstar », le 25éme album-studio de David Bowie compte sans doute parmi ses projets les plus sombres. On songe à la fameuse trilogie de Berlin « Low », « Heroes » et « Lodger », sauf que cette fois notre Thin White Duke nous livre son aveuglant testament musical.

C’est une odyssée spatiale, aux confins d’une galaxie neuve. Peut être le plus extrême des albums de l’œuvre de Bowie…mais réussie, contrairement à l’expérience avortée de Tin Machine. « Blackstar » partage le même ADN que « The Next Day »…mais puissance dix. Voici donc le fruit d’une pure expression artistique qui se soucie bien peu des passages radios ou de l’attente des fans. Bowie surprend, car il sait toujours être là où on l’attend le moins. Et, cette fois, le jazz expérimental se fond carrément dans l’art-rock. Conçu dans deux studios New Yorkais, The Magic Shop et Human Worldwide Studios, « Blackstar » est bien entendu produit par le fidèle Tony Visconti. Exploration de cet astre sombre.

« Blackstar », la chanson-titre ouvre cet album sur une voix aérienne. L’« homme qui venait d’ailleurs » est incontestablement de retour, sur une mélodie complainte répétitive plaquée sur un beat expérimental modèle krautrock neo-Kraftwerk. C’est une prière laïque sur une trame de synthés lyriques et impériaux. Un rythme ponctué de barrissements de saxes qui s’étire sur 9’58’’ peuplés de fantômes échappés dans l’espace… « Blackstar » est un étrange patchwork, car une voix s’élève soudain à 4’ 50’’ scandant : « I’m a Blackstar I’m not a gangster ». C’est du pur Bowie, comme un petit fils du Major Tom mais…zarbi oui, comme Bowie qui échapperait à l’attraction terrestre. À la fin du titre, une flute s’oppose à un saxo agonisant. En fait, « Blackstar » est un hybride de deux chansons accolées l’une à l’autre, soudées à jamais par ce groove du 3éme type.

Suit « Tis A Pitty She Was A Whore », au titre inspiré d’une pièce de théâtre du 17éme siècle où le saxe et la batterie s’affrontent en combat singulier sur un beat spatial où les superbes vocalises de Bowie se fondent dans un jazz libérateur. C’est du quasi expérimental, à des années-lumière de la recherche tubesque, mais c’est tout simplement fascinant et débordant d’émotions comme une éruption volcanique. Montée en puissance jusqu’au paroxysme d’un saxe animal en folie lâché dans cette jungle créée de toutes pièces par l’ami Bowie. On avait déjà découvert « Lazarus » avec son intro ascendante de saxe plaqué sur une super mélodie rythmée par les déflagrations des guitares. Sombre et pourtant lumineux, c’est peut être cela le concept de « Blackstar » ? Avec un son complètement entêtant, à la fois aquatique et spatial, aussi puissant qu’une une tempête solaire. Le 4éme titre, « Sue (Or In A Season Of Crime), sorte de cold funk électrique et secoué, est peut-être le plus abrupt du CD. Il sonne comme une complainte aussi terrifiante qu’un esprit soudain échappé d’une Quatrième dimension. On retrouve toute la magie de Bowie avec « Girl Loves Me », où sa voix seule plane en avant bien au-dessus des instruments. On songe à « Hunky Dory », comme une vision en ombres chinoises d’un cauchemar symphonique peuplé de démons et autres figures des ténèbres. « Girl Loves Me » est ponctué de petites nappes de synthés comme autant de cordes pincées. Cette girl est elle vivante ou bien dead ? Bowie veut-il franchir le Styx pour la retrouver ? That’s the question !

Comme s’il avait conservé le meilleur pour la fin, comment ne pas se laisser éblouir par « Dollar Days », LA perle de cet album sombre et torturé. Pure beauté sur un saxe tendre et délicat où une guitare acoustique sublime à la perfection les vocalises du mythique Thin White Duke. C’est une parfaite mélodie qui donne franchement la chair de poule. Certes, quelques gammes de piano viennent compliquer le tout pour conserver le côté expérimental du CD, mais cette fois, il se lâche en pure poésie pop. C’est si beau qu’on en pleurerait, surtout en songeant aux fumiers qui voulaient enterrer notre Bowie au prétexte qu’il aurait souffert d’un cancer généralisé que la sortie du lumineux « The Next Day » a démenti de la manière la plus cinglante. Alors, on assiste à la revanche du retour d’Aladdin Sane sans doute… « I’m dying too » chante Bowie en écho sur sons saturés…mais l’amour est bien plus fort que la mort, n’est-ce pas ? Enfin, la superbe et déchirante « I Can’t Give Everything Away » ponctue cet album étonnant sur une batterie syncopée en apothéose de ce projet sombre et lancinant. C’est une imparable montée en puissance où le duo voix et saxe s’affrontent à la vie à mort pour une superbe composition grande finale, ambitieuse comme une symphonie Pink Floydienne percutant un mur du son futuriste. Sur ce CD expérimental aucune composition ne dure moins de 4’40’’. « Blackstar » ne se distinguera pas par ses tubes à la radio, mais il fait par contre tomber les étoiles des chroniques des rock-critics de toute la Planète qui saluent unanimement le génie de Bowie qui nous a quittés trois jours après la publication de cet ultime chef-d’œuvre, nous laissant à jamais orphelins de notre Starman.