LA SAGA JACK DOUGLAS Épisode 1

Voici 41 ans dans BEST GBD rencontrait Jack Douglas au Record Plant de LA. Le légendaire producteur d’Alice Cooper, d’Aerosmith, de Cheap Trick , des New York Dolls et surtout de Lennon réalisait le nouvel LP de the Knack. Tout juste un an après la tragédie du Dakota Building, Jack qui a produit toutes les sessions de « Double Fantasy » nous fait partager ces moments privilégiés… et bien d’autres lorsqu’il défile le film de sa vie pour mon mini K7 qui en reste tout éberlué… Épisode 1 : Du Record Plant de LA à l’enregistrement de « Who’s Next » en passant par les Beatles à Liverpool et Bobby Kennedy. Flashback…

Voici 41 ans dans BEST GBD rencontrait Jack Douglas au Record Plant de LA. Le légendaire producteur d’Alice Cooper, d’Aerosmith, de Cheap Trick , des New York Dolls et surtout de Lennon réalisait le nouvel LP de the Knack. Tout juste un an après la tragédie du Dakota Building, Jack qui a produit toutes les sessions de « Double Fantasy » nous fait partager ces moments privilégiés… et bien d’autres lorsqu’il défile le film de sa vie pour mon mini K7 qui en reste tout éberlué… Épisode 1 : Du Record Plant de LA à l’enregistrement de « Who’s Next » en passant par les Beatles à Liverpool et Bobby Kennedy. Flashback…

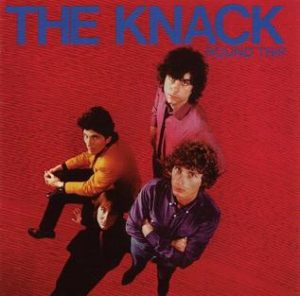

Franchement si je devais dresser une galerie de portraits des fameux « producers » rencontrés au fil des ans, de Rupert Hine à Don Was en passant par Todd Rundgren, Mark Knopfler, Ed Stasium … ou encore Prince et Wonder, Jack Douglas occupe une place particulière dans ce palmarès. Cette année 1981 il produisait « Round Trip » le nouvel album de the Knack, qui était alors un de mes groupes pop favoris de la cité des Anges portés par leur irrésistible « My Sharona » . De surcroit j’avais une vraie complicité avec Doug Fieger, le chanteur avec lequel nous partagions cette complicité du good jewish boy tout comme moi. Aussi lorsque Doug m’avait proposé de le rejoindre au mythique record Plant où ils enregistraient leur 3éme 33 tours « Round Trip » je n‘avais bien entendu pas résisté. Et c’est ainsi que j’ai rencontré Jack Douglas… qui va non seulement m’apprendre qu’il y allait avoir un LP posthume de John le futur « Milk and Honey », mais que les Who ont enregistré leur légendaire « Who’s Next » en secret aux USA et bien d’autres mystères du rock ainsi révélés. Épisode 1 : Du Record Plant de LA à l’enregistrement de « Who’s Next » en passant par les Beatles à Liverpool

Franchement si je devais dresser une galerie de portraits des fameux « producers » rencontrés au fil des ans, de Rupert Hine à Don Was en passant par Todd Rundgren, Mark Knopfler, Ed Stasium … ou encore Prince et Wonder, Jack Douglas occupe une place particulière dans ce palmarès. Cette année 1981 il produisait « Round Trip » le nouvel album de the Knack, qui était alors un de mes groupes pop favoris de la cité des Anges portés par leur irrésistible « My Sharona » . De surcroit j’avais une vraie complicité avec Doug Fieger, le chanteur avec lequel nous partagions cette complicité du good jewish boy tout comme moi. Aussi lorsque Doug m’avait proposé de le rejoindre au mythique record Plant où ils enregistraient leur 3éme 33 tours « Round Trip » je n‘avais bien entendu pas résisté. Et c’est ainsi que j’ai rencontré Jack Douglas… qui va non seulement m’apprendre qu’il y allait avoir un LP posthume de John le futur « Milk and Honey », mais que les Who ont enregistré leur légendaire « Who’s Next » en secret aux USA et bien d’autres mystères du rock ainsi révélés. Épisode 1 : Du Record Plant de LA à l’enregistrement de « Who’s Next » en passant par les Beatles à Liverpool

Publié dans le numéro 161 de BEST sous le titre :

RE-RECORDING

« Les Who enregistraient clandestinement aux USA ! Les guitares des Dolls n’étaient pas accordées ! Aerosmith truffait ses chansons de privates jokes ! Cheap Trick a été assassiné par le marketing ! John Lennon enregistrait tout vingt-quatre heures sur vingt-quatre comme à la Maison-Blanche … Sur la trente-troisième piste du magnéto de Gérard Bar-David, Jack Douglas dit tout ce qu’il a vu de derrière sa vitre de producteur… « Christian LEBRUN

Paris, décembre 1981, le ciel est trop gris pour me laisser observer la Grande Roue de l’espace-temps. Un an, douze mois, trois cent soixante cinq jours, huit mille sept cent soixante heures, se sont écoulés depuis qu’elle a avalé John… Dans son studio de LA, Jack Douglas face au tableau de contrôle du Record Plant ressemble au Capitaine Némo. Le co-producteur de « Double Fantasy » a de la chance, s’il avait vécu au Moyen-Age, il aurait fini au bûcher. En 81, les alchimistes du son comme Douglas ont découvert depuis longtemps le secret de leur pierre philosophale, celle qui transforme le vinyle en or fin. Avec Patti Smith, CheapTrick, Aerosmith, John Lennon/Yoko Ono, et bien d’autres, Jack Douglas a pu compléter sa collection de disques d’or et de souvenirs qui le sont tout autant. Ils résonnent comme un écho dans notre mémoire, un écho que Jack a bien voulu décomposer pour BEST.

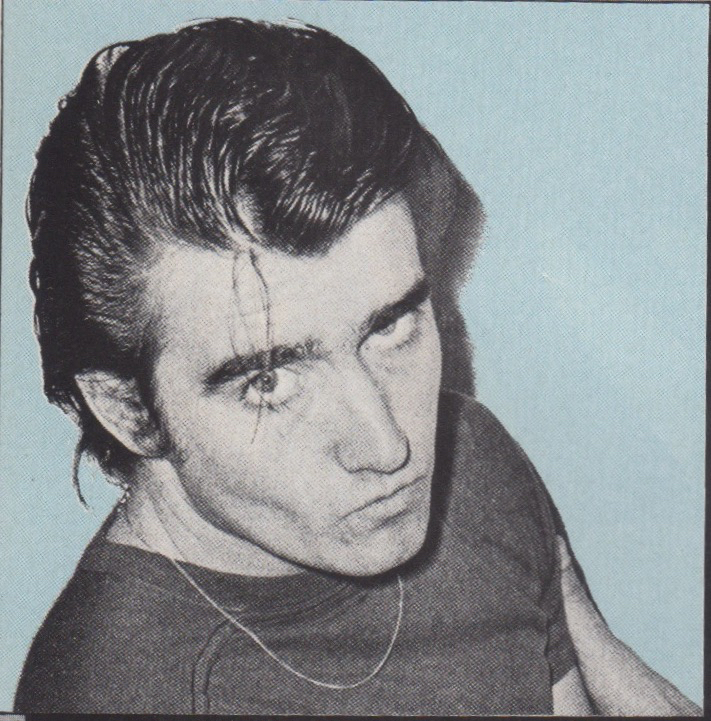

J’étais dans la cabine du B du Record Plant, à un bloc de la Cienega Boulevard, en train de discuter avec The Knack, lorsque j’ai réalisé d’un coup que j’avais oublié mes cancérettes dans la pièce à côté. La porte vitrée a coulissé dans un couinement. Un grand mec brun en tennis « Nike », est accroché au téléphone avec la Grosse Pomme. Jack Douglas produit le nouvel LP du Knack et brûle ses nuits à la lueur des consoles 24 pistes. Il a les traits tirés et de longues cernes dessinées sous les yeux. Je regagne le studio où Vernon et Doug Knack improvisent au piano un medley des Doors et des Beatles. Je retrouverai Jack deux heures plus tard, assis sur un tabouret, subjugué par les vingt-quatre yeux lumineux des VU-mètres de sa machine. Doug Fieger me présente à son producteur. Douglas a les yeux brillants. Il me demande pour quel journal je bosse. Je fouille dans mon sac et je lui tends un exemplaire de Best qu’il feuillette. Douglas flashe sur les photos comme sur les groupes du sommaire et lâche un : « Il nous faudrait un mensuel comme ça aux States». Dans la foulée, je lui propose de se revoir pour discuter plus au calme : « Okay, on se retrouve demain. Je serai au studio vers deux heures ». Et Douglas de plonger corps et âme à nouveau dans son mixage de l’album du Knack. Moi, je n’avais pas à passer ma nuit au Record Plant, je suis donc allé traîner dans les boites chic de la Cité des Anges. Trois heures du mat à l’Odyssey, je siffle un lait de coco en observant les danseurs qui se déhanchent dans la lumière arc en ciel des light shows. En Californie, comme dans tous les états règne encore la loi de la prohibition qui interdit de servir de l’alcool passé deux heures. Le seul moyen de contourner la loi, donc de rester ouvert, c’est de ne pas en vendre du tout.

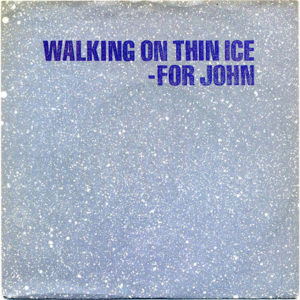

Sur la sono aux HP « tremblement de terre », le DJ balance Yoko et son « Walking On Thin Ice ». Étrange de voir ces gens danser sur la voix aigre et les cris déchirants de Yoko. Au Ritz à new York ils projetaient même le clip où on l’aperçois respectivement dans Manhattan, avec son fils Sean et bien sûr avec John . incontestablement Yoko est dans son trip morbide ( référence à la pochette du single de « Thin Ice » illustré par un gros plan des lunettes ensanglantées de John du jour de son assassinat : NDR). Comment le lui reprocher après ce qu’elle a vécu. Quelle démence, quels cauchemars, quels fantasmes doivent habiter son esprit dans le grand fantôme vide du Dakota building ? Il suffit d’écouter « Season Of the Glass » son LP solo et écorché vif où elle laissé éclater toute sa folie. Sa douleur y prend une dimension de tragédie rock, aus sens grec du terme, qui vous donne le frisson. Yoko désormais ne sera plus éblouie que par les seuls rayons d’un soleil noir.

Pas une place pour se garer dans le « parking lot » du Record Plant, j’en suis réduit à laisser ma Firebird de location dans la contre-allée, à la merci du premier contractuel-enlèvement demandé venu. Tant pis. Il faut dire que Rod Stewart et ses petits copains sont un peu envahissants. Rod a investi pour quelques semaines le studio A. De temps à autre, il fait une apparition : il joue au secret et excite ainsi la curiosité des journalistes, c’est une vieille recette qui a fait ses preuves. En ce qui me concerne, si Rod veut rester muet, c’est son problème. Il peut aussi bien se déguiser en Kim Carnes, car ses dernières Roderies, sont hélas décevantes ! En attendant Jack, je m’offre un tour du Record Plant, dans le genre, un des studios les plus célèbres de LA. Cela dit, si la mention « Record Plant » apparaît aussi souvent sur les galettes 33 tours, c’est qu’en réalité, ils sont au pluriel : RP New-York et RP LA. Dans la salle de jeux, je me sers un pur café yankee: un peu d’eau chaude colorée dans laquelle la poudre de lait forme d’étranges figures avant de se dis soudre imparfaitement. Autour de moi, les space invaders et les deux flippers électriques clignotent avec la pêche de la devanture d’un sex-shop. Une de ces machines m’a déjà escroqué d’un quarter (25 cents), il est temps d’aller voir à côté. Une porte de bois vernis et derrière l’un des endroits le splus surprenants du Plant : la salle du jacuzzi où les musiciens peuvent se détendre entre les séances. Imaginez une grosse boîte carrée de six mètres sur six, recouverte de miroirs et une énorme, profonde immense baignoire ronde au centre de la pièce. Elle est remplie d’eau chaude et, lorsqu’on s’y plonge, des jets puissants viennent vous masser. Perché sur une étagère, un petit ampli et des baffles crachotent doucement du rock FM en Dolby stéréo. Il ne manque plus que les palmiers en plastique pour parfaire ce décor pur cliché californien. Ce sens du confort poussé à l’extrême est la contrepartie des 200 dollars l’heure (1 200 F) facturés à la clientèle. A ce prix-là, on peut vous offrir de super pochettes d’allumettes, celles du Record Plant justifient pour le moins le blitz de dollars qui doivent tomber dans son tiroir-caisse. L’exploration continue : voici le bureau du patron, décoré par monsieur « disques d’or ». A cette heure, il est encore désert. En sortant, je croise l’ingénieur de Stewart et un regard particulièrement inquisiteur ; ses deux yeux ont l’air de tourner sur eux-mêmes pour poser l’ultime question : «Mais qui c’est celui-là ? ».

Pas une place pour se garer dans le « parking lot » du Record Plant, j’en suis réduit à laisser ma Firebird de location dans la contre-allée, à la merci du premier contractuel-enlèvement demandé venu. Tant pis. Il faut dire que Rod Stewart et ses petits copains sont un peu envahissants. Rod a investi pour quelques semaines le studio A. De temps à autre, il fait une apparition : il joue au secret et excite ainsi la curiosité des journalistes, c’est une vieille recette qui a fait ses preuves. En ce qui me concerne, si Rod veut rester muet, c’est son problème. Il peut aussi bien se déguiser en Kim Carnes, car ses dernières Roderies, sont hélas décevantes ! En attendant Jack, je m’offre un tour du Record Plant, dans le genre, un des studios les plus célèbres de LA. Cela dit, si la mention « Record Plant » apparaît aussi souvent sur les galettes 33 tours, c’est qu’en réalité, ils sont au pluriel : RP New-York et RP LA. Dans la salle de jeux, je me sers un pur café yankee: un peu d’eau chaude colorée dans laquelle la poudre de lait forme d’étranges figures avant de se dis soudre imparfaitement. Autour de moi, les space invaders et les deux flippers électriques clignotent avec la pêche de la devanture d’un sex-shop. Une de ces machines m’a déjà escroqué d’un quarter (25 cents), il est temps d’aller voir à côté. Une porte de bois vernis et derrière l’un des endroits le splus surprenants du Plant : la salle du jacuzzi où les musiciens peuvent se détendre entre les séances. Imaginez une grosse boîte carrée de six mètres sur six, recouverte de miroirs et une énorme, profonde immense baignoire ronde au centre de la pièce. Elle est remplie d’eau chaude et, lorsqu’on s’y plonge, des jets puissants viennent vous masser. Perché sur une étagère, un petit ampli et des baffles crachotent doucement du rock FM en Dolby stéréo. Il ne manque plus que les palmiers en plastique pour parfaire ce décor pur cliché californien. Ce sens du confort poussé à l’extrême est la contrepartie des 200 dollars l’heure (1 200 F) facturés à la clientèle. A ce prix-là, on peut vous offrir de super pochettes d’allumettes, celles du Record Plant justifient pour le moins le blitz de dollars qui doivent tomber dans son tiroir-caisse. L’exploration continue : voici le bureau du patron, décoré par monsieur « disques d’or ». A cette heure, il est encore désert. En sortant, je croise l’ingénieur de Stewart et un regard particulièrement inquisiteur ; ses deux yeux ont l’air de tourner sur eux-mêmes pour poser l’ultime question : «Mais qui c’est celui-là ? ».

Planté dans le Plant, ma tasse de café en plastique avait eu le temps de refroidir en attendant Jack Douglas. C’est bien entendu à ce moment précis que sa silhouette est apparue dans le contre-jour des projecteurs du lobby. Douglas vient me serrer la main et se sert un café. « Excuse-moi, mais il faut absolument que je passe un coup de fil» me dit-il en sortant un carnet. Il décroche un téléphone posé sur la table basse qui lui fait face, compose un numéro sur le clavier digital et crache quelques mots dans le combiné. Lorsqu’il raccroche, il se lève et me fait signe de le suivre. Jack connaît le Record Plant depuis toujours. Au bout du couloir: le B dont il pousse la lourde porte. « Nous serons plus tranquilles Et puis, ici, c’est vraiment mon élément naturel ». Jack Douglas fume une cigarette et m’observe avec ses yeux d’ado presque contrarié, comme si mes questions l’intimidaient par avance. Mon micro stéréo miniature l’intriguait, je le lui ai donc laissé entre les mains. Moi, j’ai mis le walkman recorder sur la position «enregistrement ». (Intérieur studio B, murs recouverts de bois, console allumée, spots au plafond, odeur de tabac refroidi.) Jack se racle la gorge, passe sa main droite dans ses cheveux frisés et entame sa confession de producteur:

Planté dans le Plant, ma tasse de café en plastique avait eu le temps de refroidir en attendant Jack Douglas. C’est bien entendu à ce moment précis que sa silhouette est apparue dans le contre-jour des projecteurs du lobby. Douglas vient me serrer la main et se sert un café. « Excuse-moi, mais il faut absolument que je passe un coup de fil» me dit-il en sortant un carnet. Il décroche un téléphone posé sur la table basse qui lui fait face, compose un numéro sur le clavier digital et crache quelques mots dans le combiné. Lorsqu’il raccroche, il se lève et me fait signe de le suivre. Jack connaît le Record Plant depuis toujours. Au bout du couloir: le B dont il pousse la lourde porte. « Nous serons plus tranquilles Et puis, ici, c’est vraiment mon élément naturel ». Jack Douglas fume une cigarette et m’observe avec ses yeux d’ado presque contrarié, comme si mes questions l’intimidaient par avance. Mon micro stéréo miniature l’intriguait, je le lui ai donc laissé entre les mains. Moi, j’ai mis le walkman recorder sur la position «enregistrement ». (Intérieur studio B, murs recouverts de bois, console allumée, spots au plafond, odeur de tabac refroidi.) Jack se racle la gorge, passe sa main droite dans ses cheveux frisés et entame sa confession de producteur:

The Beatles live at the Empire Liverpool 1965

« Je suis né à New-York city et j’y ai toujours vécu. Mon premier contact réel avec la musique, c’était pendant une campagne pour Bobby Kennedy: j’avais composé tous les thèmes musicaux pour les pubs à la radio et à la télé. Ce qui m’a amené au Madison Square Garden, à la Convention Démocrate, où j’ai joué face à des milliers de délégués venus des quatre coins de l’Union. A l’époque, j’étais encore au lycée. Juste après mon bac, je suis parti pour Liverpool avec un copain. Pour payer le passage en bateau, j’ai dû bosser tout l’été. J’ai juste gagné de quoi financer le billet aller sur un vieux vapeur essoufflé qui transportait des bananes. Pratiquement, je n’avais pour tout bagage que ma guitare et un petit ampli. Dès notre arrivée sur le port de Liverpool, l’immigration nous est tombée dessus On s’est retrouvé dans un bureau pourri, face à un fonctionnaire trop britannique et distingué. Le type nous a tout de suite demandé ce que nous comptions faire de nos instruments. Comme nous étions assez naïfs nous lui avons répondu :

« Nous sommes ici pour bosser, pour devenir des rock’n’roll stars ».

« Ouais., et il est où votre permis de travail?».

Et le mec a saisi et consigné tout notre matos car il craignait que nous ne l’utilisions pour bosser illégalement. Ce qui ne nous a pas empêchés de jouer dans les rues de Liverpool… jusqu’au moment où la police nous a ramassés pour nous boucler sur le premier bateau en partance pour les States. On s’est retrouvé à fond de cale, exactement comme dans les films. Au bout d’un moment, j’ai essayé de pousser la porte du réduit où nous étions bouclés : elle s’est ouverte d’un seul coup. Normal, les types avaient oublié de la verrouiller. Dans une cabine à côté, j’ai ramassé un vieux manteau noir et un chapeau mou. Déguisé, j’avais plus de chances de réussir mon évasion. J’ai demandé à mon copain de m’attendre. Je lui ai dit : « Tu vas voir, je vais trouver un plan pour nous sortir de là ». Un bus m’a ramené en ville où il régnait une agitation fièvreuse : car le soir même les Beatles donnaient un concert dans leur fief pour fêter la sortie de « Rubber Soûl ». Je me suis retrouvé chez un disquaire. Comme les Beatles venaient d’arriver le jour même, il y avait de longues files d’attente pour arriver jusqu’au comptoir. C’était fascinant de voir tous ces gens unis par la musique. Plus tard, lorsque je me suis retrouvé sur le trottoir, j’ai soudain eu une illumination … l’idée a jailli dans ma tête : pour nous tirer de là, il fallait ameuter la presse. Une heure plus tard, j’étais dans le bureau du rédacteur en chef du Liverpool Weekly News pour lui raconter mon histoire. L’agent de l’immigration, le bateau et le rock.. ça a dû les toucher. Il m’a demandé de remonter à bord et m’a promis l’appui de toute la presse anglaise. Le lendemain matin ,nous faisions la « une » du Mirror et les journalistes se groupaient en masse sur le quai. On nous a libérés sous promesse de ne pas travailler sur le territoire du Royaume-Uni . Mais lorsque nous sommes rentrés à NY, nous étions devenus des petites célébrités : j’avais pris soin d’envoyer toutes les coupures de presse. J’ai même formé un groupe, « The Wild Child and the Violations », jusqu’au moment où j’ai réalisé que j’avais encore trop de choses à apprendre sur le son pour continuer de faire de la musique. Je me suis inscrit dans une école d’ingénieurs du son. J’y ai passé quatre années d’études, jusqu’en 69. C’était la toute première école de ce genre et les gens venaient de toute la planète pour y étudier. A l’Institute of Audio Research, on nous matraquait de montagnes de maths et de données théoriques. Sans rire, la première fois que j’ai touché à une console, c’était tout à la fin de mon cycle d’études En fait, on m’a surtout appris à maîtriser tout le côté théorique de la prise de son: comment transposer un signal, comment utiliser un microphone…

Et le mec a saisi et consigné tout notre matos car il craignait que nous ne l’utilisions pour bosser illégalement. Ce qui ne nous a pas empêchés de jouer dans les rues de Liverpool… jusqu’au moment où la police nous a ramassés pour nous boucler sur le premier bateau en partance pour les States. On s’est retrouvé à fond de cale, exactement comme dans les films. Au bout d’un moment, j’ai essayé de pousser la porte du réduit où nous étions bouclés : elle s’est ouverte d’un seul coup. Normal, les types avaient oublié de la verrouiller. Dans une cabine à côté, j’ai ramassé un vieux manteau noir et un chapeau mou. Déguisé, j’avais plus de chances de réussir mon évasion. J’ai demandé à mon copain de m’attendre. Je lui ai dit : « Tu vas voir, je vais trouver un plan pour nous sortir de là ». Un bus m’a ramené en ville où il régnait une agitation fièvreuse : car le soir même les Beatles donnaient un concert dans leur fief pour fêter la sortie de « Rubber Soûl ». Je me suis retrouvé chez un disquaire. Comme les Beatles venaient d’arriver le jour même, il y avait de longues files d’attente pour arriver jusqu’au comptoir. C’était fascinant de voir tous ces gens unis par la musique. Plus tard, lorsque je me suis retrouvé sur le trottoir, j’ai soudain eu une illumination … l’idée a jailli dans ma tête : pour nous tirer de là, il fallait ameuter la presse. Une heure plus tard, j’étais dans le bureau du rédacteur en chef du Liverpool Weekly News pour lui raconter mon histoire. L’agent de l’immigration, le bateau et le rock.. ça a dû les toucher. Il m’a demandé de remonter à bord et m’a promis l’appui de toute la presse anglaise. Le lendemain matin ,nous faisions la « une » du Mirror et les journalistes se groupaient en masse sur le quai. On nous a libérés sous promesse de ne pas travailler sur le territoire du Royaume-Uni . Mais lorsque nous sommes rentrés à NY, nous étions devenus des petites célébrités : j’avais pris soin d’envoyer toutes les coupures de presse. J’ai même formé un groupe, « The Wild Child and the Violations », jusqu’au moment où j’ai réalisé que j’avais encore trop de choses à apprendre sur le son pour continuer de faire de la musique. Je me suis inscrit dans une école d’ingénieurs du son. J’y ai passé quatre années d’études, jusqu’en 69. C’était la toute première école de ce genre et les gens venaient de toute la planète pour y étudier. A l’Institute of Audio Research, on nous matraquait de montagnes de maths et de données théoriques. Sans rire, la première fois que j’ai touché à une console, c’était tout à la fin de mon cycle d’études En fait, on m’a surtout appris à maîtriser tout le côté théorique de la prise de son: comment transposer un signal, comment utiliser un microphone…

En sortant de cette école, j’étais ingénieur du son. C’est très important, parce que la production te force à être extrêmement méticuleux sur tout ce qui touche à la technique. Au début, j’ai utilisé les maths qu’on m’avait enseignées, mais au fil des années, j’ai compris que je n’étais plus obligé de calculer. Avec le temps, on se sent capable de faire un certain nombre de choses les yeux fermés. Maintenant, je sais créer le son que je veux, celui que je peux simplement imaginer dans ma tête. Au bout de dix ans, les automatismes se créent, mais il faut à tout prix conserver son instinct. En sortant de l’école, je me suis branché sur le Record Plant East et je suis devenu l’assistant de Jack Adams. Un soir, Jack m’a téléphoné tard dans la nuit pour me prévenir : « Les Who débarquent dans le plus grand secret pour enregistrer leur nouvel album ». Le disque en question, c’était » Who’s Next ». C’est drôle, parce que les Who sont réellement venus aux USA pour enregistrer, et ça n’est indiqué nulle part sur la pochette : pour des histoires de fisc, le groupe n’était pas censé venir enregistrer à l’étranger. »

En sortant de cette école, j’étais ingénieur du son. C’est très important, parce que la production te force à être extrêmement méticuleux sur tout ce qui touche à la technique. Au début, j’ai utilisé les maths qu’on m’avait enseignées, mais au fil des années, j’ai compris que je n’étais plus obligé de calculer. Avec le temps, on se sent capable de faire un certain nombre de choses les yeux fermés. Maintenant, je sais créer le son que je veux, celui que je peux simplement imaginer dans ma tête. Au bout de dix ans, les automatismes se créent, mais il faut à tout prix conserver son instinct. En sortant de l’école, je me suis branché sur le Record Plant East et je suis devenu l’assistant de Jack Adams. Un soir, Jack m’a téléphoné tard dans la nuit pour me prévenir : « Les Who débarquent dans le plus grand secret pour enregistrer leur nouvel album ». Le disque en question, c’était » Who’s Next ». C’est drôle, parce que les Who sont réellement venus aux USA pour enregistrer, et ça n’est indiqué nulle part sur la pochette : pour des histoires de fisc, le groupe n’était pas censé venir enregistrer à l’étranger. »

À suivre…

Publié dans le numéro 161 de BEST daté de décembre 1981

Voir sur Gonzomusic Épisode 2 : De l’enregistrement de « Who’s Next » à Cheap Trick en passant par John Lennon, Alice Cooper, les New York Dolls et Aerosmith. LA SAGA JACK DOUGLAS Épisode 2

Voir sur Gonzomusic Épisode 3 : De the Knack à « Milk and Honey » en passant par les dernières sessions de John Lennon, son usage du « ghetto blaster » en version re-re pour confectionner ses maquettes, l’influence d’Orson Welles et « Walking On Thin Ice » son dernier enregistrement avant la tragédie du Dakota building. LA SAGA JACK DOUGLAS Épisode 3