ADIEU JOHN SINCLAIR L’HOMME ARC-EN-CIEL

Lennon Yoko Sinclair

Poète hallucinant, manager mythique du MC5, agitateur politique et sans aucun doute particulièrement allumé, l’immense John Sinclair nous a quittés lundi dernier à Detroit, à tout juste 100 bornes de Flint, la ville qui l’a vu naitre dans le Michigan, terrassé par une crise cardiaque. Le héros de la contre-culture était âgé de 82 ans. 12 années auparavant, grâce à Marc Zermati, Pierre Mikaïloff rencontrais John Sinclair pour un entretien qui aurait très largement figurer au sommaire d’un numéro d’Actuel ou de BEST… mais hélas l’un et l’autre étant manifestement défunts, Gonzomusic est fier de vous faire partager ces plus belles pages de l’histoire d’un rock authentiquement rebelle et insurgé, un rock viscéralement épris de liberté, comme nous le chérissons. RIP John Sinclair….

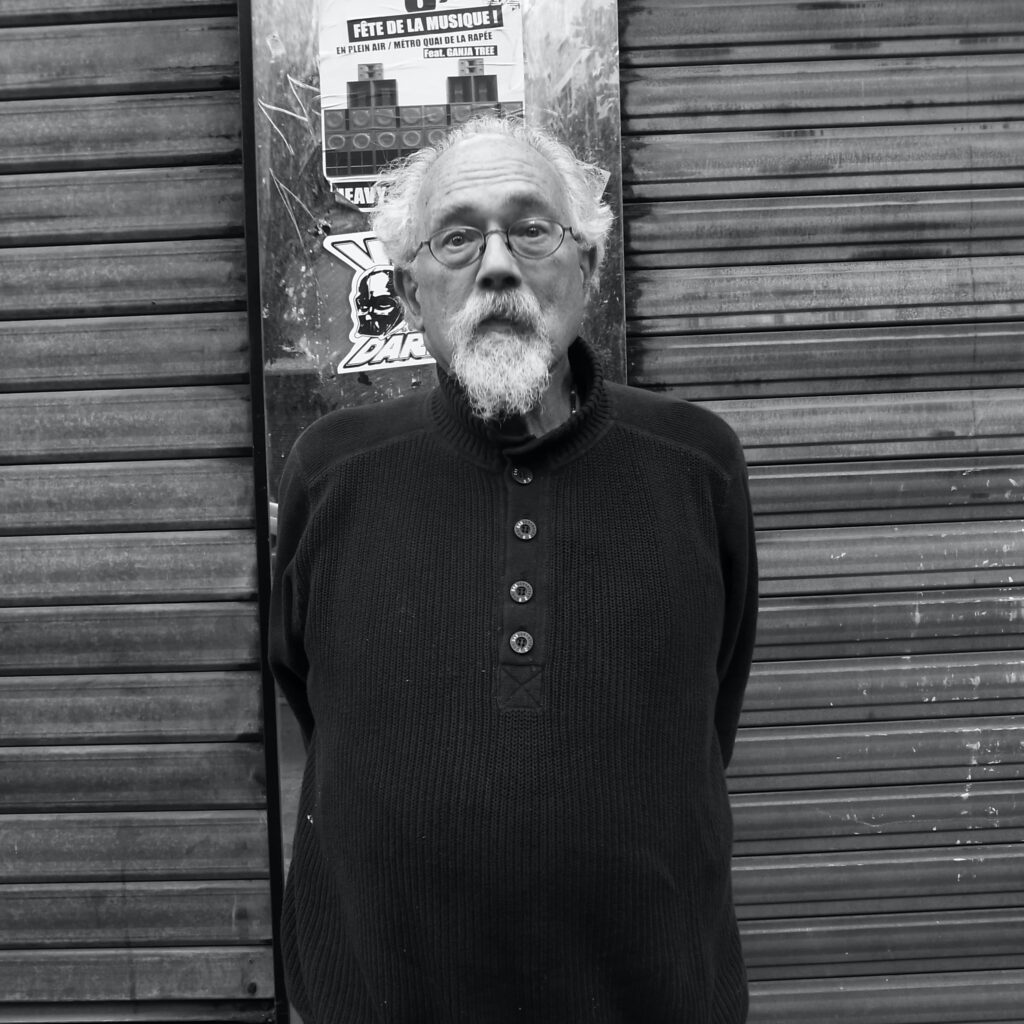

John Sinclair & Pierre Mikailoff

Pour nombre d’entre nous, John Sinclair a d’abord été une chanson de Lennon, sur le double LP « Sometimes in NY City » :

« Ce n’est pas juste John Sinclair/Dans l’agitation pour respirer de l’air/ Tu ne te préoccuperais pas de John Sinclair/ Dans l’agitation de l’air respirable ?/ Laisse-le être/ Libérez-le/ Qu’il soit comme toi et moi

[Chorus] Ils lui ont donné dix pour deux/ Et que peuvent faire d’autre les juges ?/ Tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois…/ Il faut le libérer

[Verset 2] S’il avait été un soldat/ Tirant sur les jaunes au Vietnam/S’il avait été la CIA/ Il y a des gens qui ne savent pas ce qu’ils font, qui ne savent pas ce qu’ils font/ Il serait libre/ Ils l’auraient laissé être/ Respirer de l’air comme vous et moi / Bien sûr…

[Chorus] [Chorus]/ Ils lui ont donné dix pour deux/ Et que peuvent faire d’autre les juges ?/ Tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois…/ Il faut le libérer

[Verset 3] : Il a été emprisonné pour ce qu’il a fait/ Ou pour représenter tout le monde ?/ Libérez John maintenant si nous le pouvons// De l’emprise de l’homme/ Soulevez le couvercle/ Ramenez-le à sa femme et à ses enfants/ D’accord ? »

« John Sinclair » John Lennon Plastic Ono Band

« John Sinclair » John Lennon Plastic Ono Band

Mais bien au-delà de la symbolique de la chanson de Lennon, John Sinclair fut un personnage central de la contre-culture rock des 60’s et bien au-delà, la preuve par cet incroyable portrait signé Pierre Mikaïloff ( Voir sur Gonzomusic DANIEL DARC: L’ange déchu) sous l’égide du regretté Marc Zermati ( Voir sur Gonzomusic MARC ZERMATI MORT DU DERNIER DANDY DU ROCK et aussi ZERMATI SALUT À TOI, GOUROU ÉLECTRIQUE ! )

Par Pierre MIKAÏLOFF

Paris. Juillet 2012. Marc Zermati, figure éminente de la contre-culture des seventies et accoucheur du punk rock, me propose de rencontrer John Sinclair, qui donne une lecture à Paris d’ici quelques jours. Les images se bousculent… Celles d’une époque où les baby-boomers ont failli changer le monde, opposant aux bombes au napalm déversées sur le Viêt-Cong, des festivals rock, des utopies, de la poésie Beat et des drogues psychédéliques. White Panther Party, MC5, l’émeute pendant la convention démocrate de 1968, la chanson de Lennon, « John Sinclair », la défonce érigée en moyen de sédition, la révolution, le pacifisme, l’antiracisme… Un voyage dans le temps, au cœur d’un âge d’or courant de 1967 à 1969, pendant lequel les 15-25 ans refusèrent le vieux monde qu’on voulait leur léguer et tentèrent d’en inventer un autre.

Gilles Riberolles

Curieusement, j’ai rendez-vous avec John Sinclair dans l’une de ses tours du quartier Beaugrenelle, qui évoquent immanquablement les années 1980 et les « jeunes gens modernes ». Jacno et Olivier Assayas tournèrent ici le clip de « Rectangle », manifeste d’une génération clean, sans utopie et sans idéal, en réaction à celle de leurs grands frères, dont je m’apprête à rencontrer l’un des principaux porte-paroles. Lorsque Gilles Riberolles ( ( Voir sur Gonzomusic https://gonzomusic.fr/?s=Riberolles ), qui accompagnera John sur scène quelques jours plus tard, m’introduit dans la pièce où le fondateur des White Panthers prend le soleil en savourant un stick, je suis accueilli par le regard pétillant d’un vieux lutin qui a passé sa vie à défier la loi et qui a finalement gagné. Difficile de croire que ce personnage débonnaire fut un jour à la tête de ce que le FBI parano des années Nixon identifia comme, « potentiellement, la plus vaste et plus dangereuse organisation politique des États-Unis. » Fraternel. C’est le premier mot qui vient à l’esprit en le rencontrant. La prise de contact dure exactement une demi-seconde, après quoi, vous êtes en compagnie d’un vieux copain. On comprend mieux le sens que pouvait revêtir le mot « brother », dans les sixties, lorsque les freaks internationaux ne formaient qu’une seule grande famille, de Jean-François Bizot à Barry Miles, en passant par Abbie Hoffman.

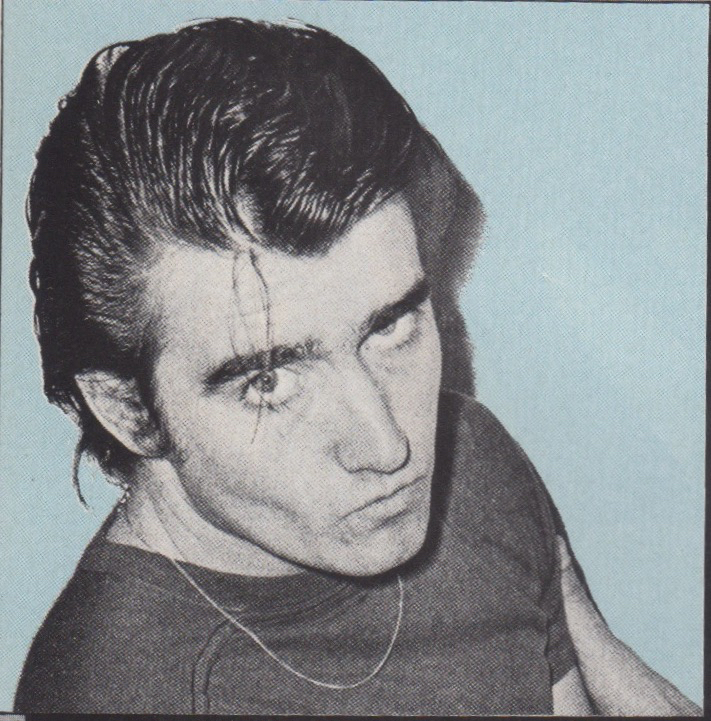

L’histoire commence quand un jeune Blanc issu de la classe ouvrière découvre la poésie et le jazz, à la fin des années 1950. Dès lors, John Sinclair ne sera plus jamais un étudiant comme les autres. L’avenir qu’on lui réserve (participer à l’essor économique américain) n’est pas fait pour lui. En découvrant la poésie Beat, il s’initie à la marijuana, en fréquentant les clubs de jazz, il entraperçoit la réalité des ghettos noirs et la Ségrégation. Pour lui, l’art, la drogue, l’antiracisme et la révolution sont étroitement liés. Cette prise de conscience guidera le reste de son existence. Un parcours risqué, mais qu’il n’a jamais regretté. Au milieu des années 1960, Sinclair participe activement à la vie culturelle underground de Detroit. Il écrit sur le free jazz, pour Down Beat, collabore au périodique libertaire Fifth Estate, et participe à des lectures de poésie. En 1966, il repère un groupe qui enflamme régulièrement le Grande Ballroom de Detroit et qui semble partager son goût pour le mélange des genres : free jazz + rock’n’roll + anarchie. Des punks avant l’heure, ou proto-punks si l’on préfère. Ces garçons semblent tellement désorganisés que John, qui n’a pourtant rien d’un manager classique, va leur proposer de s’occuper de la partie matérielle des choses. Au-delà de ses compétences managériales, il fera surtout entrer le MC5 dans l’Histoire comme un exemple unique de groupe managé par un activiste politique, organiquement associé au parti révolutionnaire que celui-ci a fondé. Car en 1968, en découvrant une interview de Huey P. Newton, fondateur du Black Panther Party, où il déclarait que la meilleure façon pour les Blancs, d’aider les Black Panthers, serait de créer un White Panther Party, Lawrence Plamondon, Leni et John Sinclair le prennent au mot. Le White Panther Party est né, un équivalent, pour la jeunesse white trash du mouvement noir radical. Les objectifs et les combats des deux organisations se rejoignent : lutter contre la répression, la bêtise Blacks et la guerre, qui fait rage au Vietnam et frappe durement les « brothers », qui fournissent une chair à canon idéale. Sinclair concocte aussitôt un programme en dix points, très inspiré de celui des Panthers :

L’histoire commence quand un jeune Blanc issu de la classe ouvrière découvre la poésie et le jazz, à la fin des années 1950. Dès lors, John Sinclair ne sera plus jamais un étudiant comme les autres. L’avenir qu’on lui réserve (participer à l’essor économique américain) n’est pas fait pour lui. En découvrant la poésie Beat, il s’initie à la marijuana, en fréquentant les clubs de jazz, il entraperçoit la réalité des ghettos noirs et la Ségrégation. Pour lui, l’art, la drogue, l’antiracisme et la révolution sont étroitement liés. Cette prise de conscience guidera le reste de son existence. Un parcours risqué, mais qu’il n’a jamais regretté. Au milieu des années 1960, Sinclair participe activement à la vie culturelle underground de Detroit. Il écrit sur le free jazz, pour Down Beat, collabore au périodique libertaire Fifth Estate, et participe à des lectures de poésie. En 1966, il repère un groupe qui enflamme régulièrement le Grande Ballroom de Detroit et qui semble partager son goût pour le mélange des genres : free jazz + rock’n’roll + anarchie. Des punks avant l’heure, ou proto-punks si l’on préfère. Ces garçons semblent tellement désorganisés que John, qui n’a pourtant rien d’un manager classique, va leur proposer de s’occuper de la partie matérielle des choses. Au-delà de ses compétences managériales, il fera surtout entrer le MC5 dans l’Histoire comme un exemple unique de groupe managé par un activiste politique, organiquement associé au parti révolutionnaire que celui-ci a fondé. Car en 1968, en découvrant une interview de Huey P. Newton, fondateur du Black Panther Party, où il déclarait que la meilleure façon pour les Blancs, d’aider les Black Panthers, serait de créer un White Panther Party, Lawrence Plamondon, Leni et John Sinclair le prennent au mot. Le White Panther Party est né, un équivalent, pour la jeunesse white trash du mouvement noir radical. Les objectifs et les combats des deux organisations se rejoignent : lutter contre la répression, la bêtise Blacks et la guerre, qui fait rage au Vietnam et frappe durement les « brothers », qui fournissent une chair à canon idéale. Sinclair concocte aussitôt un programme en dix points, très inspiré de celui des Panthers :

« Article 1 / Endossement et soutien total au programme en dix points et à la plateforme du Black Panther Party.

Art. 2 / Assaut total sur la culture par tous les moyens nécessaires, incluant le rock’n’roll, la dope et la baise dans les rues.

Art. 3 / Distribution gratuite d’énergie et de biens — nous demandons la disparition de l’argent !

Art. 4 / Nourriture, vêtements, logements, dope, musique, héroïne, soins médicaux gratuits – que tout soit gratuit pour tout le monde !

Art. 5 / Libre accès à l’information – libérer la technologie des mains des enfoirés cupides!

Art. 6 / Affranchir les êtres humains des contraintes de temps et d’espace – abolir toutes les frontières !

Art. 7 / Libérez toutes les écoles et structures des lois corporatistes.

Art. 8 / Libérer tous les prisonniers – ce sont nos camarades !

Art. 9 / Libérez tous les soldats d’un coup — plus jamais d’armée de conscription !

Art. 10 / Libérer le peuple de ces leaders bidons – tout le monde doit être un leader – tout le pouvoir au peuple ! »

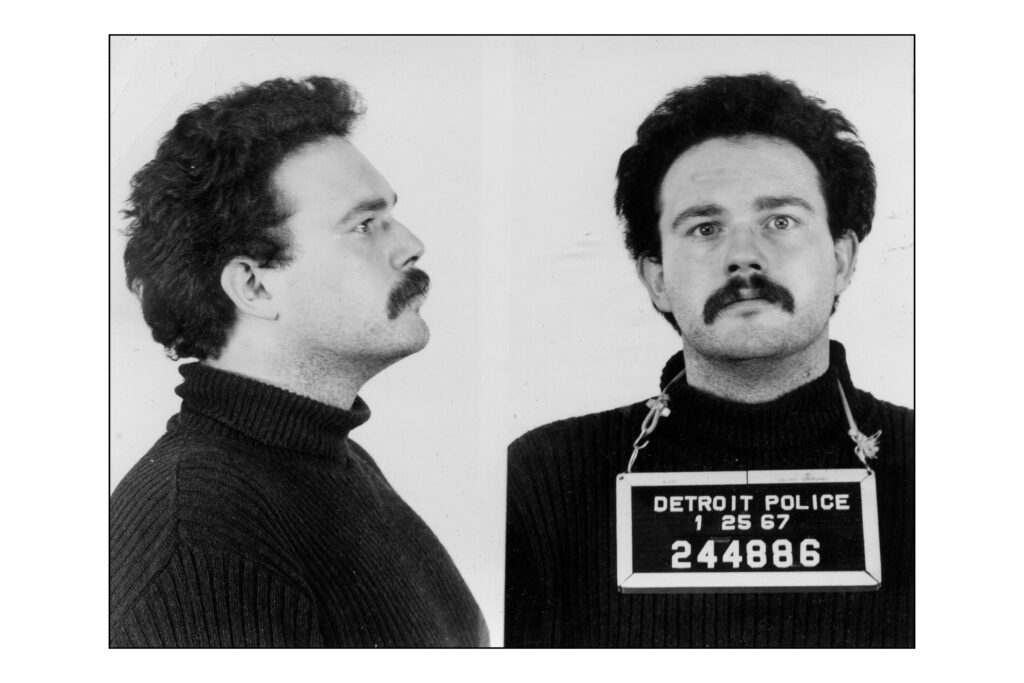

Le MC5 se retrouve donc en première ligne pour promouvoir ce programme et sa réputation auprès du rock business américain va grandement en souffrir. Même si, à l’automne 1968, ils sont repérés par Danny Fields, qui travaille pour le compte d’Elektra et leur propose un contrat d’enregistrement qu’ils acceptent, à condition que le label signe un autre groupe du cru répondant au nom de The Stooges. Leur premier album, « Kick Out The Jams », un enregistrement live réalisé au Grande Ballroom, reste comme une tentative inégalée d’associer heavy metal et free jazz. Très vite, les choses tournent mal. Leur nom devient synonyme de chaos et d’émeute après leur prestation, en marge de la convention nationale démocrate de Chicago, en 1968. Le concert contre la guerre du Vietnam auquel ils participent sera réprimé dans le sang. Lâchés par leur maison de disques (leur premier album commence par les mots « Kick Out The Jams, Motherfuckers ! », ce qui entraîna le boycott de nombreux magasins), faisant l’objet d’un boycott de la part des propriétaires de salles de concerts, à l’instigation du plus influent d’entre eux, Bill Graham, le groupe se sépare de son manager en 1969, et met de côté ses revendications politiques afin de sauver ce qu’il peut l’être. Le parcours de Sinclair sera tout aussi chaotique. La même année, il a la mauvaise idée de fournir deux joints à un agent des narcotiques, ce qui a pour conséquence de l’envoyer en prison pour dix ans. Fort heureusement, suite à la mobilisation de l’intelligentsia contestataire, son dossier est réexaminé et il est libéré au bout de deux ans et demi. John Lennon jouera un rôle dans cette libération. Sensibilisé au cas de Sinclair par Abbie Hoffman, il compose en effet une chanson qu’il nomme « John Sinclair » et accepte de se produire en tête d’affiche d’un concert de soutien à Ann Arbor. Pendant que Sinclair est sous les verrous, le White Panther Party devient le Rainbow’s People Party, Plamondon est lui aussi, arrêté, pour la destruction d’une officine de la CIA… L’affrontement direct avec les autorités n’est peut-être pas la solution. Sinclair pratiquera la subversion autrement, à travers sa poésie et en restant un fervent militant de la dépénalisation de la marijuana. Mais reprenons l’histoire au début, quand un garçon pauvre du Michigan découvre une drôle de musique sur son transistor.

Le MC5 se retrouve donc en première ligne pour promouvoir ce programme et sa réputation auprès du rock business américain va grandement en souffrir. Même si, à l’automne 1968, ils sont repérés par Danny Fields, qui travaille pour le compte d’Elektra et leur propose un contrat d’enregistrement qu’ils acceptent, à condition que le label signe un autre groupe du cru répondant au nom de The Stooges. Leur premier album, « Kick Out The Jams », un enregistrement live réalisé au Grande Ballroom, reste comme une tentative inégalée d’associer heavy metal et free jazz. Très vite, les choses tournent mal. Leur nom devient synonyme de chaos et d’émeute après leur prestation, en marge de la convention nationale démocrate de Chicago, en 1968. Le concert contre la guerre du Vietnam auquel ils participent sera réprimé dans le sang. Lâchés par leur maison de disques (leur premier album commence par les mots « Kick Out The Jams, Motherfuckers ! », ce qui entraîna le boycott de nombreux magasins), faisant l’objet d’un boycott de la part des propriétaires de salles de concerts, à l’instigation du plus influent d’entre eux, Bill Graham, le groupe se sépare de son manager en 1969, et met de côté ses revendications politiques afin de sauver ce qu’il peut l’être. Le parcours de Sinclair sera tout aussi chaotique. La même année, il a la mauvaise idée de fournir deux joints à un agent des narcotiques, ce qui a pour conséquence de l’envoyer en prison pour dix ans. Fort heureusement, suite à la mobilisation de l’intelligentsia contestataire, son dossier est réexaminé et il est libéré au bout de deux ans et demi. John Lennon jouera un rôle dans cette libération. Sensibilisé au cas de Sinclair par Abbie Hoffman, il compose en effet une chanson qu’il nomme « John Sinclair » et accepte de se produire en tête d’affiche d’un concert de soutien à Ann Arbor. Pendant que Sinclair est sous les verrous, le White Panther Party devient le Rainbow’s People Party, Plamondon est lui aussi, arrêté, pour la destruction d’une officine de la CIA… L’affrontement direct avec les autorités n’est peut-être pas la solution. Sinclair pratiquera la subversion autrement, à travers sa poésie et en restant un fervent militant de la dépénalisation de la marijuana. Mais reprenons l’histoire au début, quand un garçon pauvre du Michigan découvre une drôle de musique sur son transistor.

« Pouvez-vous rappeler le processus qui a conduit à votre éveil politique ?

« Pouvez-vous rappeler le processus qui a conduit à votre éveil politique ?

J’ai grandi en écoutant du rhythm’n’blues à la radio. Et puis le rock’n’roll est arrivé, j’avais treize ans. Chuck Berry, Bo Diddley, je les entendus dès 1955. Le teenager que j’étais n’avait pas de vie intellectuelle, mais j’écoutais cette musique qui parlait des gens du peuple. Et quand j’ai découvert que les musiciens qui jouaient cette musique de la rue étaient noirs, j’ai voulu savoir pourquoi, comment… Alors je suis allé où ils vivaient. L’Amérique de ces années-là connaissait la ségrégation, chaque ville comptait un ghetto noir. J’ai commencé à m’intéresser à la lutte contre le racisme. Quand je suis allé au collège universitaire, j’ai été initié à la poésie et à la vie intellectuelle : Jack Kerouac, Allen Ginsberg et, à partir de là, le reste de la poésie américaine… Parallèlement, je fus initié au jazz: John Coltrane, Sony Rollins… Je suis devenu fanatique de poésie et de jazz. Et puis, ces trois éléments, la musique, la poésie, les Droits civiques, ont fusionné. Ils se mélangeaient dans ma vie, c’était une évidence de les associer. J’ai alors rejoint le Mouvement des Droits civiques.

Le militantisme n’était pas sans présenter certains risques.

Je voulais prendre ce risque. Comme l’a dit Iggy : « Give Me Danger » ! Nous sommes nombreux à avoir suivi ce chemin dans les sixties : Iggy s’est rendu à Chicago pour étudier le blues… Un jour, j’ai lu une interview de lui qui m’a beaucoup impressionné, où il disait : « J’ai voulu étudier le blues et j’ai compris que c’était une façon de vivre, pas seulement un style musical. J’ai réalisé que si je voulais produire ma musique, celle-ci devait se baser sur ma façon de vivre. » C’est ce que nous avons appris du blues et du jazz. Pour ma part, je me suis intéressé au jazz, parce que c’est une musique basée sur la réactivité. Et j’ai appliqué cette méthode face aux problèmes que j’ai rencontrés dans ma vie.

À quel moment vous êtes-vous rapproché de la scène rock ?

Quand j’ai entendu le MC5, à Detroit, ils venaient de s’installer dans mon quartier. Leurs concerts étaient basés sur l’improvisation, chaque nuit était différente. La façon dont Rob Tyner improvisait ses textes pendant qu’ils jouaient était très impressionnante. Je suis devenu un de leurs fidèles, alors qu’ils n’étaient encore qu’un petit groupe de quartier. Et je me suis rapproché de Rob. Nous nous défoncions ensemble, restions éveillés des nuits entières à parler de la situation politique, de ce que nous pouvions y changer… Peu à peu, je me suis impliqué dans leur histoire, j’ai commencé à leur trouver des concerts. Et je me suis dit qu’il leur fallait un manager. Ils étaient bons, mais n’avaient aucun sens du business. Moi non plus, mais j’étais supposé m’en occuper. L’argent n’était pas ma motivation première, comme c’est le cas pour un vrai manager. Il n’y avait pas de contrat entre nous, juste : « Demain, je vous trouve un concert. » Je m’occupais d’emprunter une voiture pour les véhiculer, de vérifier que les amplis fonctionnent et que le batteur n’oublie pas ses baguettes… A ce stade, Rob Tyner était le leader du groupe, même s’ils vous auraient dit qu’il n’y avait pas de leader. Mais ils créaient de façon collective. Il me semblait que la chose la plus importante dont je devais m’assurer était qu’ils soient libres de jouer, de répéter, qu’ils n’aient qu’à se concentrer sur la musique. Lorsque nous avions un concert, je faisais en sorte qu’ils offrent le meilleur show possible. Nous formions une entité, nous développions nos idées en commun. Quand nous avons lancé le White Panther Party, il y avait juste le groupe et moi. Nous n’étions pas réellement politisés, mais notre démarche allait à l’encontre du conformisme de l’époque. Tout le monde avait les cheveux longs, portaient les mêmes vêtements, les Beatles explosaient… former un groupe dont l’objectif premier n’était pas de gagner plein d’argent était déjà un acte politique. Pour moi, tout, dans la vie, est politique. Et pour faire de la politique vous n’avez pas besoin de vous définir comme socialiste ou autre.

MC5

Est-ce parce qu’il n’existait aucun parti reflétant vos idéaux que vous en avez créé un ?

À l’origine, nous n’avons pas conçu le White Panther Party, comme un mouvement politique. Il s’agissait d’exprimer notre ressenti. Faire partie de la société américaine telle qu’elle était à l’époque nous paraissait mauvais. Créer quelque chose de différent à partir de cette merde nous paraissait juste, sans réelle idée de la forme que ça pouvait revêtir. Et bien sûr, nous prenions du LSD, nous avions des visions sauvages. Nous essayions de transposer dans la vie de tous les jours les idées que nous avions lorsque nous étions explosés. Nous ne savions pas vraiment où nous allions, nous étions juste en colère, attendions quelque chose de différent, et jugions inacceptable de continuer au sein du système. Nous devions trouver une autre voie. Où, comment ? Nous n’en savions rien, mais nous devions faire quelque chose contre cette merde.

Très vite, le FBI s’est intéressé à vous. Aussitôt que vous clamez vous appeler le White Panther Party et être associé au Black Panther Party, vous vous opposez au gouvernement. C’est leur boulot de vous harceler et de vous surveiller.

Lorsque je suis allé en prison, je sentais que cela faisait partie de mon travail, que tout révolutionnaire doit aller en prison.

Étiez-vous détenu parmi les prisonniers de droit commun ou avec les prisonniers politiques ?

Non, il n’y avait pas de secteur réservé aux prisonniers politiques. Mais je ressentais que tous les prisonniers noirs étaient des détenus politiques, puisque leurs crimes résultaient de leur couleur de peau, étaient la conséquence de l’oppression qu’ils subissaient. Les groupes d’étudiants sur les campus, ceux qui se mobilisaient contre la guerre faisaient de la politique. Nous n’avions rien à voir avec ça. Notre révolution passait par la culture. Nous connaissions la Russie et le communisme, mais n’y adhérions pas, parce que leur culture était nulle.

John Sinclair

Comment avez-vous réussi à transformer une branche de l’industrie du spectacle, en l’occurrence la rock music, en mouvement contestataire ?

Eh bien… nous nous sommes contentés de dire : « Nous sommes des révolutionnaires ! » Nous voulions surtout nous aligner sur les Black Panthers, nous pensions que le Black Panther Party constituait l’avant-garde de la révolution aux États-Unis. Ils avaient la vision la plus claire de la façon dont les choses auraient dû être. Ils agissaient avec méthode, ils s’opposaient au racisme. Ils ne disaient pas : les Blacks sont les meilleurs. Nous étions tous opprimés par le système, Blancs comme Noirs. Ils étaient harassés par le gouvernement, la police n’hésitait pas à les abattre. Mais ils rendaient chaque coup. Ils étaient armés. Cela nous inspirait beaucoup.

Vous-même, étiez-vous prêts à vous battre ?

Nous aimions jouer avec cette idée, mais, en réalité, nous ne l’étions pas. Nous n’avions pas le même vécu. Nous étions des gamins blancs grandis en banlieue. La seule fois où je me suis servi d’une arme, c’était pour tirer sur un moineau.

Comment vous êtes-vous introduit dans le rock business ?

Nous pensions qu’il s’agissait d’un bon moyen pour diffuser nos idées. C’était une période où on commençait à entendre des voix discordantes. Dans le passé, des gens comme nous n’auraient jamais décroché un contrat. Entre le Festival Pop de Monterey, en 1967, et Woodstock, en 1969, la jeunesse a exprimé son envie de changer la société. La motivation des musiciens rock n’était pas d’offrir une Cadillac à leur mère, mais de créer une nouvelle façon de vivre. C’était une période très excitante. Bob Dylan montrait la voie : il disait dans ses textes des choses qu’on n’était pas autorisé à dire. Nous pensions qu’en faisant partie de ce truc, nous pouvions influencer les idées de la jeune génération et utiliser le music business pour y parvenir.

Elektra n’était pas la pire maison de disques.

Nous sommes allés chez eux parce que les Doors avaient cette chanson appelée « Light My Fire », qui, si elle ne prônait pas un message révolutionnaire, en disait un peu plus que « I Want To Hold Your Hand », et avait fini numéro un des ventes. Il y avait ce gars appelé Danny Fields, chez Elektra, qui avait dit aux patrons de la compagnie : « Si vous sortez une version de “Light My Fire” réduite à trois minutes, vous tenez un numéro un. » Ils avaient suivi son conseil et la chanson était montée à la première place. Les patrons de la compagnie tenaient donc Fields pour un génie.

Et ils n’avaient pas tort.

Oui, c’était un génie. Je l’ai connu grâce à des amis new-yorkais qui travaillaient sur une radio. Nous envisagions notre signature comme une conspiration. La question était : comment allons-nous y arriver ? Le music business était entre les mains des « squares ». Au final, ils ont repris les choses en main et ont gagné… Woodstock a constitué le virage : nous sommes devenus un marché. Avant cela, les jeunes ne constituaient pas un marché, nous étions des « camarades ». Quand les businessmen ont vu qu’on pouvait réunir 500 000 personnes dans un champ au nom de la musique et de l’amour, ils se sont dit : « Mec ! On peut faire un paquet de fric avec cette connerie. » C’est important, lorsque l’on se penche sur cette époque, de voir que le noyau du mouvement était minuscule. Tout reposait sur quelques personnes : Big Brother and the Holding Compagny, The Doors, Jefferson Airplane… Ces gens étaient comme nous. Nous étions des hippies, prenions des cachetons, écoutions de la musique noire. Nous nous ressemblions : cheveux longs, pantalons à pattes d’éléphant… Mais notre sentiment vis-à-vis du gouvernement était plus extrême : nous voulions le renverser ! Je suis allé à San Francisco, j’ai vécu avec le Jefferson Airplane, le Grateful Dead, Janis Joplin… Je me suis rendu compte que nous étions identiques. Nous nous battions tous pour la même chose : survivre en jouant de la musique, éviter à tout prix de prendre un vrai boulot.

crowd in Ann Arbor 1970

Pourquoi la plupart de ces musiciens ont-ils renié leurs idéaux ?

On les a payés… Un millionnaire voit les choses différemment que quelqu’un qui n’a pas d’argent. Et leur musique est devenue ennuyeuse. Je ne peux plus écouter un disque de Bob Dylan aujourd’hui. J’aimais cet homme lorsqu’il était affamé et voulait changer le monde.

Les revues qui reflétaient cette contre-culture, comme Rolling Stone, vous soutenaient-elles ?

Non. Seulement la presse underground. Le mot est approprié, nous étions souterrains, invisibles. Si vous prenez les journaux de Detroit entre 1967 et 1969, la période où le MC5 émergeait, vous ne trouverez rien sur eux. Vous ne trouverez même rien sur la venue des Doors ici. Les choses ont commencé à bouger avec le simple de Jefferson Airplane, « Somebody to Love », au printemps 1967. Et puis, les Beatles ont viré hippies, les Stones sont devenus de plus en plus contestataires… C’était un mouvement qui avait commencé microscopique et qui grandissait. C’était intéressant à observer. Ce que j’explique aux gamins, aujourd’hui, c’est qu’il pourrait refaire ce qu’on a fait, mais il faudrait commencer par éteindre la télévision. L’idée, c’est juste d’échanger avec des gens qui ressentent ce que vous ressentez. Mais il faut commencer par dire : Non !

Selon vous, pourquoi le mouvement de contestation des sixties s’est-il essoufflé ?

Vous me posez une question difficile… Je le répète, après Woodstock, tout est parti en vrille. À un moment donné, vous jouez devant quelques centaines de personnes et, soudain, vous vous trouvez devant plusieurs milliers. Quand le Jefferson Airplane est venu à Detroit, ils étaient numéro un des charts et ont joué devant 3 000 personnes, les Beatles, devant 16 000. Pareil pour les Doors. Pour le MC5 aussi, le public venait de plus en plus nombreux. Mais nous devions faire avec le bouche à oreille. Pas un mot sur nous à la radio ni dans les journaux. Heureusement, la presse underground, qui n’existe plus aujourd’hui, était un outil magnifique. Si d’aventure, la grande presse parlait de nous, c’était pour dire à quel point nous étions défoncés, à quel point nos cheveux étaient longs, etc…

Au début des années 1970, la répression s’est abattue sur les freaks.

La police, l’armée… furent chargées de remettre les choses en ordre. Les manifestants étaient frappés. La répression grandissait. Et puis, il y avait un demi-million de jeunes Américains au Vietnam. Tous les jeunes hommes étaient menacés par la conscription. C’était juste une affaire de chance, d’être appelé ou de ne pas l’être…

Comment y avez-vous échappé ?

Eh bien, nous avons développé une façon de les intimider. Nous nous comportions de telle façon, qu’ils ne voulaient pas de nous dans leur armée ! Quand mon frère a reçu son ordre d’incorporation, le papier disait : « Présentez-vous à cinq heures du matin. » Et il leur a répondu : « Je ne vais nulle part, à cinq du matin ! » Ensuite, il a su les convaincre qu’il n’était pas un élément à incorporer, qu’il leur attirerait trop d’ennuis. Beaucoup de gens ont fait ça.

Le Vietnam a joué un rôle clé dans la montée de la contestation.

Tout le mouvement est parti de ces quelques personnes qui refusaient la conscription. La chose a pris une toute autre ampleur lorsque les soldats, eux-mêmes, ont commencé à résister… Des soldats contre la guerre, c’était l’ultime provocation, pour le pouvoir. Tout cela a grossi et a fini par influencer l’opinion, jusqu’à ce que quelqu’un dise : on arrête. Nixon a perdu face à des gens comme nous. En 1974, il n’était plus aux affaires. Après ça, il n’y avait plus de Nixon, plus de guerre, les exigences principales du mouvement des Droits civiques étaient satisfaites… et les musiciens se sont embourgeoisés. On connaît la suite, deux ou trois ans plus tard, le punk rock est arrivé et a dit : ces gens sont des porcs !

Vous avez été touché par le punk ?

C’était trop tard pour moi. J’étais allé en prison, je vieillissais. J’ai quitté Detroit, je me suis installé dans une petite ville, je me suis occupé de politique locale. Nous avons fait élire des membres du conseil municipal, assoupli la loi sur la consommation de marijuana… Quand je suis rentré chez moi, après deux ans et demi de prison, tous les étudiants avaient les cheveux longs et portaient des pattes d’éléphant. Quand je suis parti, ils n’étaient que quelques centaines. D’une certaine façon, nous avions gagné. Nous n’avions plus de raisons de nous battre, l’élan était brisé. Et les musiciens, qui avaient été nos modèles jusque-là, prenaient de la cocaïne, profitaient de l’existence. C’était comme si on leur avait donné un permis spécial les autorisant à satisfaire toutes leurs fantaisies. Ils avaient des millions de dollars en poche et étaient satisfaits du système. Pour moi, Led Zeppelin représentait la pire incarnation de ce que l’on avait combattu. Alors, oui, je comprenais les motivations des punks. J’aimais leur attitude.

Ne croyez-vous pas que les punks ont repris les choses là où vous les aviez laissées, en 1969 ?

Je ne crois pas que quiconque parmi les punks américains ait eu pour ambition de renverser le gouvernement. En Europe, c’était différent. Lorsque je suis allé en Italie, j’ai découvert des squats très organisés, qui permettaient une vie alternative. Je me suis senti bien au milieu de ces punks italiens, sauf qu’ils ne possédaient pas de racines musicales, ils ne puisaient pas dans le blues ni dans le jazz, comme nous l’avions fait. Dans les seventies, tout le monde connaissait les Rolling Stones ou le MC5, mais ils ne réalisaient pas que nous nous étions nourris du blues. Pour moi, c’est le cœur de la musique : ce que nous devons au peuple noir. Il n’y a pas beaucoup de cœur chez Led Zeppelin. Pour moi, ce groupe est juste une banque.

Dans les années 1960, étiez-vous informé des mouvements étudiants qui secouaient l’Europe ?

Oui, dès 1967. Je m’en sentais très proche. Grand moment ! Une fois encore, les journaux underground nous reliaient. À Londres, il y avait l’International Times (IT), pour la fondation duquel Paul McCartney avait versé des fonds. On y trouvait des gens comme Hoppy (John Hopkins, voir notes), Miles (Barry Miles), que je n’ai pas vus depuis des années… La grande force de la presse underground était que chaque journal reproduisait les infos de ses confrères. Lorsque vous passiez à la rédaction de Fifth Estate, à Detroit, vous pouviez consulter une pile de titres venant de Londres, de Vancouver…

Le terme « brothers », par lequel se désignait les freaks, était un moyen de se définir comme une famille libre et sans frontières.

Ça vient des ghettos noirs, cette idée de communauté… C’était une façon qu’avait trouvée la population afro-américaine de transformer la connotation péjorative du mot ghetto, en valeur positive : la communauté. Ce qui les a aidés à tenir, durant la Ségrégation, c’était qu’ils constituaient une communauté. Ils ont été obligés de créer leurs propres institutions. Leurs propres lieux de plaisirs, leurs magasins, leurs barbiers… Tout ce dont vous avez besoin pour vivre, vous le trouviez dans le ghetto, géré par des Afro-Américains. Tout ça s’est écroulé à la fin de la Ségrégation. La population noire s’est alors approvisionnée dans les centres commerciaux, et cette économie parallèle s’est effondrée. C’est une triste conséquence que cette solidarité noire ait disparu. En entrant dans la société de consommation, ils ont été réduits à l’état de consommateurs. La fraternité a disparu. L’unité existait parce que vous étiez forcés de vivre dans un certain secteur et n’aviez pas d’autre choix que de vous entraider.

C’est une victoire au goût amer ?

Je ne sais pas, ce n’est pas à moi de juger, parce que je suis Blanc. J’ai toujours eu le droit d’aller où je voulais, de faire des études… Je me souviens juste que lorsque j’ai découvert la communauté noire, dans ma jeunesse, c’était comme arriver au paradis. C’était tellement plus cool, que le monde ordinaire des Blancs.

Et tout cela est mort ?

Aujourd’hui, la majorité de la population noire ne sait pas qui est Miles Davis et n’a jamais écouté un disque de Muddy Waters. Ils pensent que le rythm’n’blues, c’est Beyoncé, pas Wynonie Harris. Le jazz, c’est Kenny G, ils ne savent pas qui était John Coltrane. Les Blancs ont effacé toutes les bonnes choses. Aujourd’hui, vous ne trouvez plus rien sur le Black Panther Party. Ou peut-être sur Internet, qui permet à certaines choses de ne pas disparaître complètement. Mais encore faut-il avoir une idée de ce que l’on cherche. Vous vous rappelez de la série Happy Days, sur les fifties ? Eh bien, l’équivalent sur les sixties serait impossible, parce nous étions trop opposés à la société de consommation. Faire une gentille série sur les sixties, ça sonnerait tellement faux que personne ne la regarderait. Il faudrait parler des drogues et ce n’est pas autorisé à la télévision ou dans les films.

Quels sont pour vous les artistes rock qui ont porté un message politique ?

Bob Dylan. C’était notre leader.

Les Beatles ?

Oui, en particulier quand ils entrent dans leur période psychédélique. Sergent Pepper représente l’apothéose de cette période. Et Jimi Hendrix. C’était Dieu.

Le LSD fut un ingrédient important du mouvement de contestation des sixties…

On ne dira jamais assez à quel point ! Mon premier choc culturel fut la découverte d’Allen Ginsberg, de Jack Kerouac et de Miles Davis, au début des sixties. Tout ça, dans une période de trois mois. Et c’était beaucoup plus intéressant que ce qu’on appelait alors pop music ou rock’n’roll, représenté par des gens comme Bobby Vee… Mes amis et moi voulions être des beatniks. Nous n’avions rien à foutre de ce qu’il adviendrait du reste de la société. Il n’y avait aucun espoir pour elle. La seule chose que vous pouviez espérer était de rencontrer des gens qui pensent comme vous et d’inventer quelque chose ensemble. Nous avons commencé à prendre du LSD, vers 1963-1964. Tout était si underground, il ne suffisait pas d’entrer dans une librairie ou d’allumer la télé ou la radio. Vous deviez vous lancer à la chasse d’un livre. Howl, d’Allen Ginsberg… Waouh ! Ensuite, vous retourniez la couverture et lisiez : Pictures of the Gone World, Lawrence Ferlinghetti. Et vous deviez lire ça aussi. On progressait comme ça. Et puis est arrivé cet universitaire nommé Timothy Leary, qui expérimentait le LSD. Il pensait que cette molécule pouvait soulager les malades souffrant de désordres psychologiques. Leary l’a lui-même testé. C’était tellement énorme qu’il en a donné à Allen Ginsberg en lui disant : pourquoi n’en prendrais-tu pas avec quelques-uns de tes amis, histoire de voir ce qui se passe ? Il en a offert à Kerouac, Neal Cassady, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk… Ils ont tous eu le même genre de visions. J’ai lu quelque chose sur ces poètes qui prenaient de l’acide et je me suis dit : tu dois essayer. À Detroit, qui se caractérisait par un environnement industriel désolé, où la culture n’était pas encouragée, nous avons constitué un groupe d’une vingtaine de personnes qui prenait de l’acide une fois par semaine, puis se rendait au Grande Ballroom, écouter le MC5. Nous avons développé une conscience de groupe. Ce que nous devons à l’acide est cette envie de changer le monde, de le rendre meilleur, de brancher les gens sur ce truc. Et puis Allen Ginsberg a branché Bob Dylan sur le joint, et Dylan a branché les Beatles. Il a fait tourner le joint… C’était organique. Et d’un seul coup, toute la scène rock a explosé. Et notre petit groupe d’amateurs de LSD a soudain réalisé que notre idée avait fonctionné au-delà de nos espérances. L’état d’esprit de millions de gens était en train de changer. C’était une super époque !

John Lennon & Yoko Ono in Ann Arbor 1971

En Europe, ceux qu’on appelait les gauchistes étaient plutôt méfiants vis-à-vis du rock’n’roll et des drogues.

J’essaie toujours de différencier notre mouvement d’un mouvement politique classique. Un mouvement politique s’appuie sur des syndicats, veut améliorer les conditions de travail… Nous haïssions le travail ! L’idée était de détruire tous les lieux de travail. Tout devait être gratuit pour tout le monde. La plupart des gens de gauche étaient des étudiants, issus des classes privilégiées, alors que nos parents travaillaient dans des usines automobiles ! L’idée d’améliorer les conditions de travail sonnait à nos oreilles comme une plaisanterie douteuse. Parce qu’à l’arrivée, vous continuez d’arriver à l’usine tous les matins à huit heures, à vous mettre en ligne et à accomplir ce qu’ils vous demandent. À la fin, vous avez seulement un peu plus d’argent pour acheter davantage de téléviseurs. Nous n’éprouvions aucune attirance pour ce mode de vie ! Nous préférions traîner en ville, à chercher les meilleurs clubs où écouter les meilleurs musiciens. Ça n’avait rien à voir avec le fait de prendre sa carte à un parti politique. Nous formions une sorte de club et l’adhésion était gratuite. Aujourd’hui, si vous voulez vous amuser, vous devez d’abord dépenser cent-soixante-quinze dollars ! Je me sens si mal pour les jeunes d’aujourd’hui, parce que la situation est encore pire et, contrairement à nous, ils n’ont ni Miles Davis ni le MC5 ! L’intelligence jaillissait de la musique de Miles Davis. Quand vous alliez le voir, vous découvriez le gars le plus cool du monde. Il était à la crête de la hype et le billet d’entrée vous coutait trois dollars cinquante. Et John Coltrane faisait partie de son backing band ! C’était une source d’inspiration, ça vous tirait vers le haut, ça vous faisait réaliser que tout ce que vous aviez appris jusqu’ici était un horrible tissu de conneries.

Reste-t-il des musiciens capables de provoquer cela, aujourd’hui ?

C’est une tradition qui a disparu. Miles a été initié par Charlie Parker, qui était l’un des plus grands musiciens du siècle. Dans les années 1930, le jazz était une musique populaire, Benny Goodman était le Michael Jackson de l’époque. Les standards étaient des airs de Duke Ellington. Dans les sixties et les seventies, les jeunes qui apprenaient la guitare voulaient jouer comme Jimi Hendrix. Il n’y a pas meilleure source d’inspiration. Mais si vos standards sont ceux d’aujourd’hui… Je pense que les racines ont été coupées après Woodstock. Les gens aiment bien les Rolling Stones, mais ils ont oublié d’où vient leur musique. Dans les sixties, les Stones ne manquaient jamais de rappeler ce qu’ils devaient à Muddy Waters et imposaient Howlin’ Wolf dans des programmes télé pour teenagers. Il n’y pas plus de Bill Graham – même si par ailleurs je tiens cet individu pour un fieffé enculé obsédé par le fric – pour faire découvrir Cream ou Albert King. À l’époque, les gens étaient heureux d’entendre des choses nouvelles. Et si vous n’étiez pas curieux, il suffisait de prendre un acide pour le devenir. Aujourd’hui ils ne veulent entendre que ce qu’ils connaissent déjà.

Quel élément a manqué pour achever la révolution ?

Black Panthers in Detroit ’69

Les gens se sont dégonflés. Je me souviens, à Ann Arbor, les gens étaient fatigués de ce conflit avec les autorités. Il fallait être très engagé pour tenir. J’avais passé deux ans et demi en prison… À ma sortie, les White Panthers n’existaient plus, ils étaient devenus le Rainbow People’s Party. Vers 1970-1971, nous nous sommes aperçus que ce que nous proposions n’intéressait plus les hippies. Et puis est arrivé le premier choc pétrolier, en 1973, l’embargo de l’OPEP. Le prix du gallon d’essence a doublé dans la nuit. Et le coût de tous les biens a lui aussi doublé. Soudain, si vous n’aviez pas de travail, vous ne pouviez plus vivre heureux, en communauté. Pour décrocher un boulot, vous deviez vous couper les cheveux, porter des vêtements corrects. Ensuite, ils ont commencé à faire passer des « drug tests ». La lutte contre la drogue était avant tout destinée à combattre les hippies. C’est un marteau que Nixon a brandi, et les autres présidents après lui, pour transformer ce pays en État policier. Les drug tests… Vous n’avez pas le droit de planer et de travailler. Vous n’avez pas le droit de planer et d’habiter dans un HLM. Vous n’avez pas le droit de planer et de bénéficier de la sécu. Ça a considérablement réduit la possibilité d’aller dans une direction différente.

Comment avez-vous vécu ce moment ?

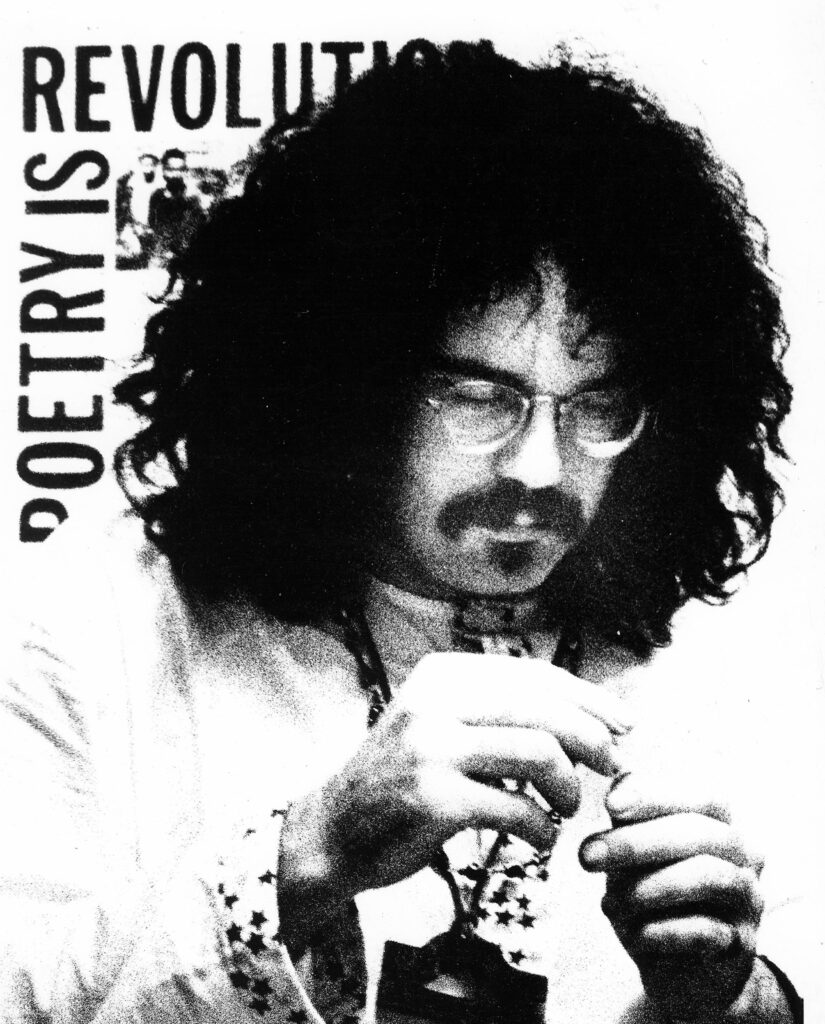

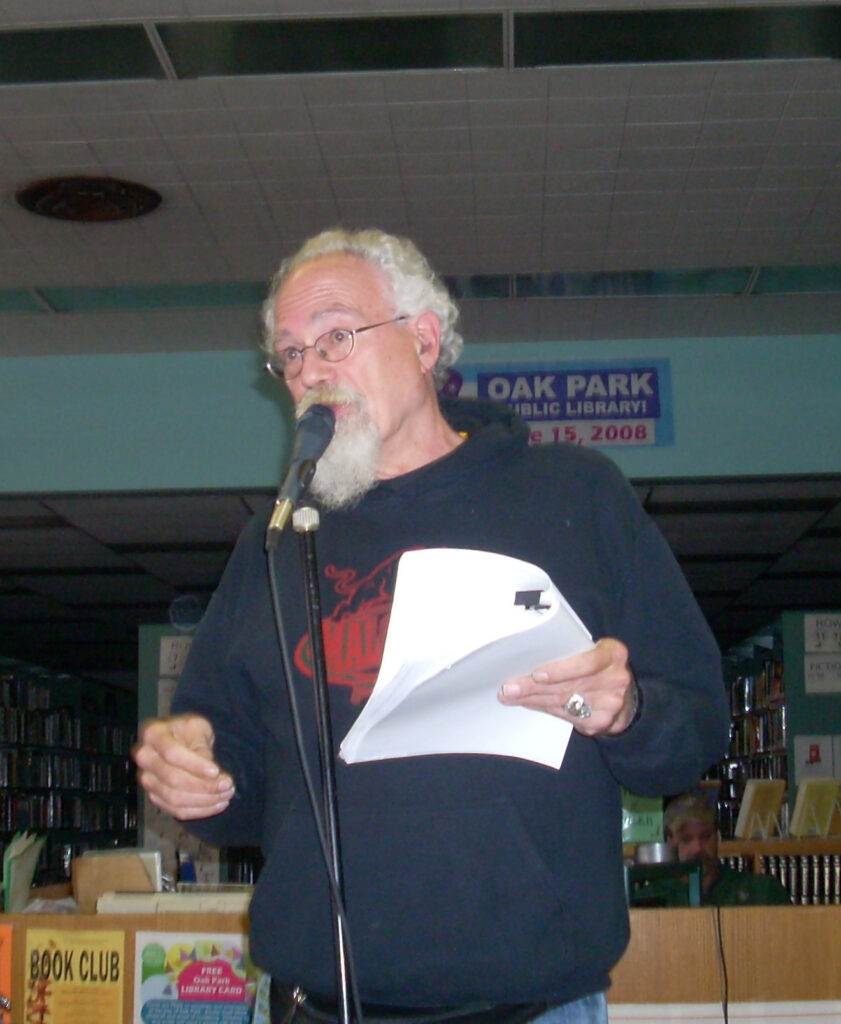

J’ai commencé à écrire de la poésie. Je fais ce que je fais parce que je suis le même que j’étais alors et je veux les mêmes choses qu’alors. Je suis devenu poète, même si personne ne voulait lire ma poésie, juste parce que j’en avais envie. Personne n’aime qu’un poète se pointe sur scène à côté d’un groupe. Il n’y a aucune demande pour ça. Même Patti Smith a dû se mettre à chanter. Je suis le seul à faire ça. Et il n’y a rien à y gagner. Je viens de terminer un nouvel album, mais personne ne veut le sortir. Il y a quelques années, je me suis produit à Londres avec Ed Sanders, un dimanche après-midi. Ça coutait cinq dollars pour venir nous entendre. Eh bien, personne n’est venu. C’est le monde dans lequel je vis aujourd’hui. Je m’en fous. Je reste un beatnik et je fais ce que je veux. Le seul truc positif, c’est que la technologie permet d’enregistrer un disque ou de créer une radio sans argent. J’ai ma propre radio, mais le problème c’est de faire savoir qu’elle existe sans avoir recours à la publicité. Je suis donc condamné à rester dans la marge… mais j’y vis depuis toujours et j’aime ça !

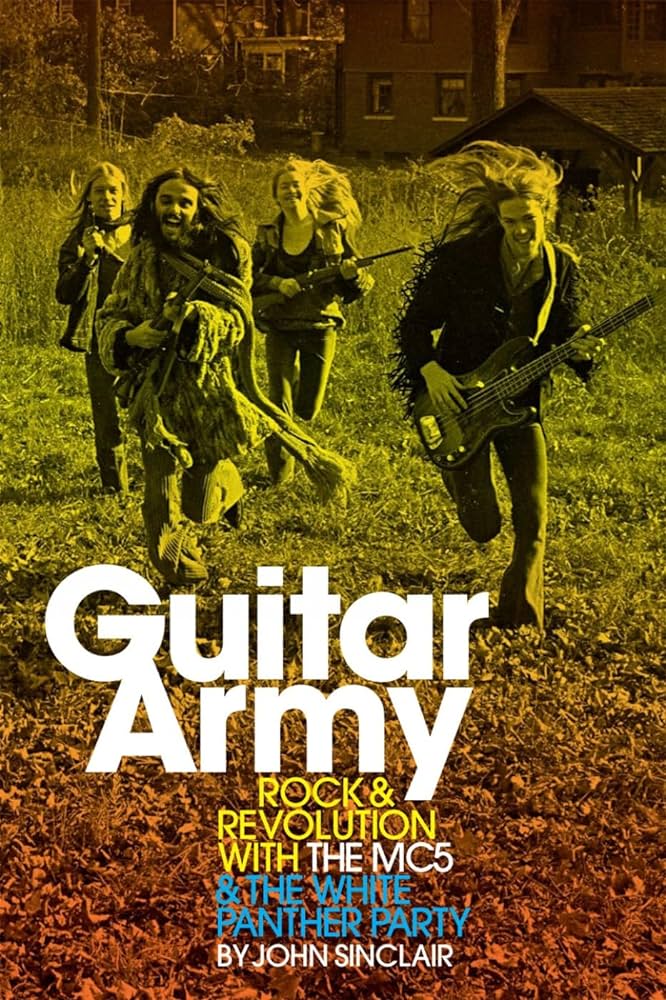

Pour terminer, pouvez-vous me parler de l’accueil qu’a reçu votre livre, « Guitar Army », aux États-Unis ?

Nul. Il ne s’est rien passé. Vous savez, si j’avais joué le jeu à ma sortie de prison, en faisant le tour des talk-shows, en capitalisant sur ma relation avec John Lennon, en six mois, je serai devenu riche et célèbre et, aujourd’hui, je serais plein aux as. Mais je n’ai aucun regret. La promotion, c’est se soumettre. Et je ne suis pas prêt à me soumettre. Je ne me soumets même pas aux impôts ! Je me soumettrai à la mort lorsqu’elle viendra. En conclusion, ce que je possède aujourd’hui - aller où bon me semble, monter sur scène avec des gens que j’aime, vivre à Amsterdam, fumer la meilleure herbe du monde… – c’est mieux que d’avoir de l’argent. »

Avant de nous quitter, je demande à John son adresse afin de lui envoyer un exemplaire du magazine dans lequel son interview sera publiée. Pendant quelques secondes, il semble pris au dépourvu. Il n’a pas probablement pas compris ma question. Afin de dissiper le malaise, je m’apprête à la reformuler, quand soudain, je réalise la raison de son embarras : il n’a pas d’adresse ! Je viens de rencontrer le dernier homme libre et il a mieux à faire que d’entretenir un pavillon de merde et la boîte aux lettres de merde qui va avec.

Merci à Marc Zermati et Gilles Riberolles pour avoir rendu cette rencontre possible et à Leni Sinclair pour l’iconographie.

Notes :

John “Hoppy” Hopkins est un intellectuel britannique, à la fois photographe, journaliste, chercheur et activiste politique, qui marqua la seconde moitié des sixties. Il fut une figure de proue de l’underground londonien.

Ed Sanders est un poète, libraire et militant pacifiste américain. Au début des années 1960, il fonde le magazine underground, Fuck You: A Magazine of the Arts, et sa librairie devient l’étape obligée des poètes Beat de passage à New York. Il est également à l’origine du groupe psychédélique, The Fugs, en 1965.

Livre de John Sinclair en français : Guitar Army, Rock Revolution, Motor City, MC5 et les White Panthers, Rivages, 2010.