TOUTE MA LIFE AVEC DAVID BOWIE

Si je n’ai croisé en face to face David Bowie qu’à un seul moment, en 83 durant les répétitions de la tournée « Serious Moonlight » qui accompagnait la publication de « Let’s Dance », depuis mes quinze ans, sa voix si particulière, son imagination sans limites, son génie ont toujours été fidèlement présents à mes côtés, comme un invisible et sonique fidèle compagnon. Je connais peu d’artistes dont je me souvienne parfaitement des circonstances exactes du moment où j’ai acheté tel ou tel album. Bowie était cet être unique, sa disparition est un nouveau « black hole » dans ma tête et dans mon cœur. Mais en même temps, il y a cette urgence à vouloir presser la touche « rewind » de certains parmi les plus intenses flashs de mon existence, comme si évoquer David Bowie ce jour funeste était une manière de continuer à le faire vivre à tout prix…à jamais !

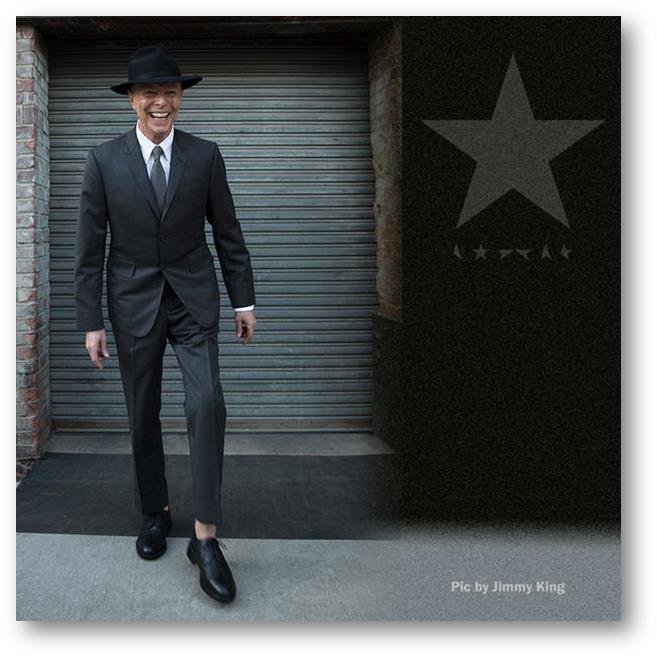

Hier, cela paraît comme si cela datait du siècle dernier, j’étais heureux d’avoir achevé ma chronique de « Blackstar ». Alors qu’en général, je déteste me précipiter pour disséquer un album, cette fois je n’avais pas voulu attendre pour me laisser éblouir. Aujourd’hui, j’ai comme un goût de cendre dans la bouche. Car, rétrospectivement, je réalise enfin ce que nous cachait cette « étoile noire ». Blackstar, comme l’étoile de la mort. Tout simplement. En nous offrant cet ultime présent, le jour de ses 69 ans et juste avant de se faire la belle, David nous joue encore un sacré tour. Certes, c’est loin d’être le premier, mais, tout de même, quel incroyable pied de nez ?

Ziggy played guitar

J’ai dû commencer à écouter David Bowie cet hiver 1971. E,t sans doute, mon premier coup de cœur devait être l’irrésistible « Life On Mars » sur cet LP « Hunky Dory ». J’ai vraisemblablement découvert « Space Oddity » en même temps, même s’il était sorti un an auparavant. Dans la cour du lycée Voltaire, là où nous échangions physiquement nos découvertes, les choses prenaient beaucoup plus de temps que sur le net aujourd’hui. Néanmoins, cette découverte de Bowie était un choc comparable à celui de la vision du LEM d’Apollo XI se posant sur notre satellite. Carrément « 2001 Space Odyssey ». Bowie était un « space opera » à lui seul car il parvenait à nous arracher à l’atmosphère terrestre, exactement comme Saturn V propulsait les premiers vaisseaux Apollo. Alors, quoi de surprenant à ce que dans nos pires cauchemars nous partagions le triste sort de son Major Tom lost in space ? Sans oublier l’assourdissante « Life On Mars ». Bowie du 3éme type, le gentleman extra-terrestre se métamorphosait bientôt en Ziggy Stardust. Et, cette fois, c’était carrément « Starwars », avant même que Lucas ne l’invente. D’abord, il y avait cet album génial au concept spatial décliné tout au long de ses deux faces, mais surtout, le plus subjuguant était bien entendu ce personnage de martien dans lequel il s’était fondu. Légendaire Ziggy, cet « homme des étoiles » qui voudrait tant nous rencontrer mais qui craint que nous n’y perdions notre âme. Avec son bouillant guitariste, Mick Ronson Bowie se découvrait alors comme un roman d’anticipation de Richard Matheson ou de Ray Bradbury. Et quel fabuleux instinct théâtral, lorsqu’il annonçait à la fin de la tournée « Ziggy Stardust » au Hammersmith Odeon « ceci est mon tout dernier concert ». Yes, c’était la dernière fois que Ziggy played guitar. on y a cru, sans réaliser alors que Aladdin Sane prendrait immédiatement la relève. J’ignorais

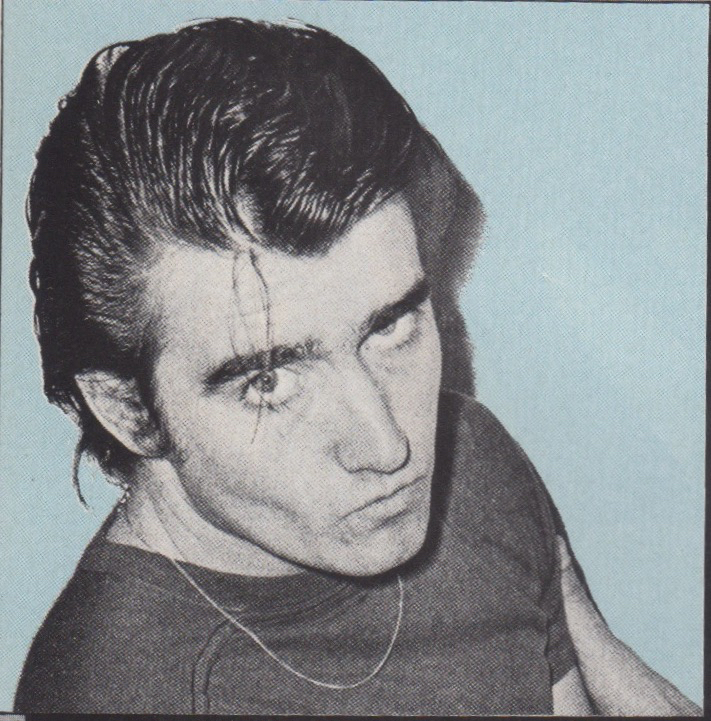

J’ai dû commencer à écouter David Bowie cet hiver 1971. E,t sans doute, mon premier coup de cœur devait être l’irrésistible « Life On Mars » sur cet LP « Hunky Dory ». J’ai vraisemblablement découvert « Space Oddity » en même temps, même s’il était sorti un an auparavant. Dans la cour du lycée Voltaire, là où nous échangions physiquement nos découvertes, les choses prenaient beaucoup plus de temps que sur le net aujourd’hui. Néanmoins, cette découverte de Bowie était un choc comparable à celui de la vision du LEM d’Apollo XI se posant sur notre satellite. Carrément « 2001 Space Odyssey ». Bowie était un « space opera » à lui seul car il parvenait à nous arracher à l’atmosphère terrestre, exactement comme Saturn V propulsait les premiers vaisseaux Apollo. Alors, quoi de surprenant à ce que dans nos pires cauchemars nous partagions le triste sort de son Major Tom lost in space ? Sans oublier l’assourdissante « Life On Mars ». Bowie du 3éme type, le gentleman extra-terrestre se métamorphosait bientôt en Ziggy Stardust. Et, cette fois, c’était carrément « Starwars », avant même que Lucas ne l’invente. D’abord, il y avait cet album génial au concept spatial décliné tout au long de ses deux faces, mais surtout, le plus subjuguant était bien entendu ce personnage de martien dans lequel il s’était fondu. Légendaire Ziggy, cet « homme des étoiles » qui voudrait tant nous rencontrer mais qui craint que nous n’y perdions notre âme. Avec son bouillant guitariste, Mick Ronson Bowie se découvrait alors comme un roman d’anticipation de Richard Matheson ou de Ray Bradbury. Et quel fabuleux instinct théâtral, lorsqu’il annonçait à la fin de la tournée « Ziggy Stardust » au Hammersmith Odeon « ceci est mon tout dernier concert ». Yes, c’était la dernière fois que Ziggy played guitar. on y a cru, sans réaliser alors que Aladdin Sane prendrait immédiatement la relève. J’ignorais  à ce moment-là que David Jones était fan du mime Marceau et que quelques années auparavant, il ouvrait les shows du T Rex de Marc Bolan…par un spectacle de mime. En 73 j’étais à Londres, officiellement pour parfaire mon anglais, en réalité plutôt pour faire la fête dans les clubs et frayer avec les petites Anglaises. Je me souviens de ce 13 avril 73 comme si c’était hier. Chez tous les disquaires de Soho, une même fièvre emportait tous les ados, celle d’un « mec un peu dingue » qui s’exhibait en buste torse nu, les cheveux orange et le visage strié d’un éclair rouge et bleu. Patchwork du LP « Aladdin Sane » sur toute la longueur de la vitrine, posters géants du nouvel avatar de Bowie, et partout ce « Jean Genie » qui swinguait : c’était bien la première fois que je découvrais une ville entière vibrer au même son d’une star du rock. C’est là que l’expression the whole towns’talking prend tout son sens. Car toute la city ne bruissait que de ce nouvel album de Bowie. Et comment en aurait-il pu être autrement ? De « Watch That Man » si autobiographique à la mélancolique « Lady Grinning Soul », en passant par la fulgurante trilogie « Drive In Saturday », « Panic In Detroit » et « Cracked Actor » hantée par la décadence d’Hollywood, sans oublier « Jean Genie » qui nous fera danser longtemps au-delà de l’été sans oublier l’invitation ambiguë lancée à Mick Jagger par la reprise de « Let’s Spend The Night Together » et la référence « When people starred at Jagger’s Eyes » dans « Drive In Saturday », il devenait évident que cet « Aladdin Sane » serait lui aussi notre ami…pour la vie.

à ce moment-là que David Jones était fan du mime Marceau et que quelques années auparavant, il ouvrait les shows du T Rex de Marc Bolan…par un spectacle de mime. En 73 j’étais à Londres, officiellement pour parfaire mon anglais, en réalité plutôt pour faire la fête dans les clubs et frayer avec les petites Anglaises. Je me souviens de ce 13 avril 73 comme si c’était hier. Chez tous les disquaires de Soho, une même fièvre emportait tous les ados, celle d’un « mec un peu dingue » qui s’exhibait en buste torse nu, les cheveux orange et le visage strié d’un éclair rouge et bleu. Patchwork du LP « Aladdin Sane » sur toute la longueur de la vitrine, posters géants du nouvel avatar de Bowie, et partout ce « Jean Genie » qui swinguait : c’était bien la première fois que je découvrais une ville entière vibrer au même son d’une star du rock. C’est là que l’expression the whole towns’talking prend tout son sens. Car toute la city ne bruissait que de ce nouvel album de Bowie. Et comment en aurait-il pu être autrement ? De « Watch That Man » si autobiographique à la mélancolique « Lady Grinning Soul », en passant par la fulgurante trilogie « Drive In Saturday », « Panic In Detroit » et « Cracked Actor » hantée par la décadence d’Hollywood, sans oublier « Jean Genie » qui nous fera danser longtemps au-delà de l’été sans oublier l’invitation ambiguë lancée à Mick Jagger par la reprise de « Let’s Spend The Night Together » et la référence « When people starred at Jagger’s Eyes » dans « Drive In Saturday », il devenait évident que cet « Aladdin Sane » serait lui aussi notre ami…pour la vie.

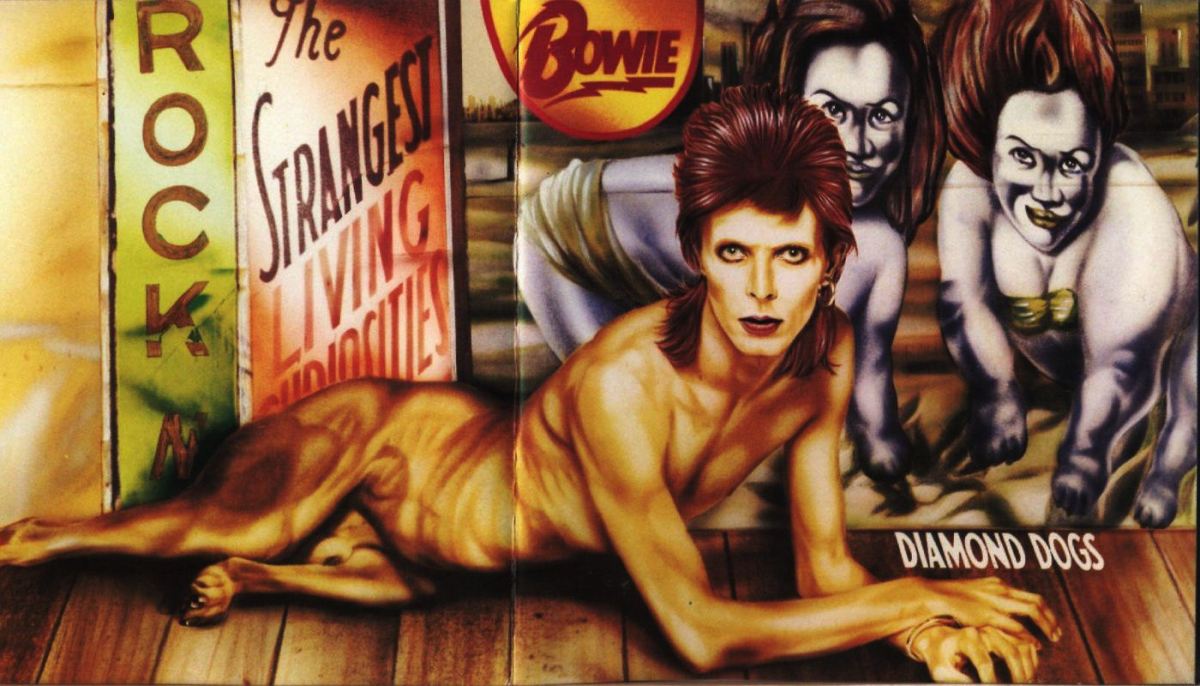

Diamond Dogs

Incroyable génie créatif, après avoir livré un tel album, Bowie six mois plus tard sort déjà un nouveau disque, histoire de nous fait partager les hits de son adolescence, ce sera« Pin Ups ». « I Can’t Explain » des Who, que je connaissais déjà, tout comme leur « Anyway, Anyhow, Anywhere ». Mais avec ces fulgurantes reprises par Bowie, je découvre le « Friday On My Mind » des Easybeats, la sublime « Sorrow » de the Mersey, ainsi que le « Shapes of Things » des Yardbirds. Mais avec David Bowie, rien ne dure jamais. So long le dandy nostalgique du crépuscule des 60’s et hello l’énigmatique homme-chien de « Diamond Dogs »… » zen zen ouvre le chien » sussure Bowie et ces quelques mots en Français, aussi surréalistes qu’ils paraissent, étaient comme un message qu’il nous aurait glissé au fond du sillon. Évidemment, nous avions déjà lu Orwell et son « 1984 » auquel Bowie fait directement référence dans sa chanson du même titre. « Diamond Dogs » s’inspire bien entendu du roman de SF omniprésent tout au long de l’album. Il sera incontestablement LE disque de mes boums intimes tout au long de cet été 1973, avec le « Masterpiece » des Temptations. Et l’épouvantail « Big Brother », sous la nonchalance de son beat funky, annonce l’arrivée, pour l’année prochaine d’un nouvel alias pour Bowie qui sera « Young Americans ». Pour moi accessoirement c’est l’année du BAC, mais le rock compte déjà plus que bien des matières. Et, à ce propos, funky Bowie alimente la dernière polémique : il aurait vendu son âme au diable, en succombant à la soul de James et de Marvin ! Ah, ce « Young Americans » que n’a-t-il tant vécu que par ces infamies ? « Bowie ne fait que du vulgaire Barry White » entendait-on alors, balayant la présence tutélaire de Lennon sur deux titres, dont l’hypnotique cold funk introspectif « Fame ». Cependant, envers et contre tous, je n’ai jamais renié la troublante beauté ébène de ce « Young Americans », le paradisiaque « Somebody Up There Likes Me », comme le groove imparable de sa chanson-titre. Entouré de Luther Vandross, d’Andy Newmark et de Carlos Alomar, David Bowie était ce fichu nègre-blanc au groove imparable. Et le smoking de cette blackitude agitée lui allait comme un gant. Cet été 1975 grâce à Bowie, je me sentais absolument tel un ‘Young American ». Mais les ans se succèdent et Bowie ne cesse de nous surprendre en changeant à chaque fois de masque. 1976 marque l’arrivée de l’extra-terrestre naufragé sur notre planète bleue. Ce sera l’année du vibrant « Station To Station » et de son alter-ego « The Man Who Felt To Earth », l’homme qui venait d’ailleurs du cinéaste Nicolas Roeg, soit Thomas Jerome Newton. Ce naufragé de l’espace qu’incarne David Bowie à l’écran est après tout une sorte de version alien de notre bon vieux Major Tom. Plus large que la vie, telle devait être la devise de notre Thin White Duke. Pour oser créer cet être hybride entre le funk et le rock planant allemand, annonçant par là sa trilogie Berlinoise sous la houlette de l’allumé Brian Eno. « Low », « Heroes » et « Lodger » étaient des disques sans doute trop en avance pour leur temps.

« Let’s Dance «

Après l’intermède « Scarry Monsters ( And Super Freaks) » qui marque le retour de notre vieil ami le Major Tom en junkie sur « Ashes To Ashes », Bowie se lance dans ce qui constitue  sans doute l’aventure la plus importante de toute sa carrière soit « Let’s Dance ». Car il faut regarder la situation en face. Incontestablement, il est un immense artiste unanimement reconnu sauf que… en dehors du Royaume-Uni et notamment en France ou aux USA, face à un Michael Jackson ou à un Paul McCartney, voire carrément un Johnny (si !), il ne vend pas des camions de disques. Et cette absence de reconnaissance mathématique doit sans doute lui peser. Alors Bowie va faire ce qu’il sait faire de mieux, surfer sur la vague pour mieux la dépasser. Au tournant des 80’s, le Club 54 à New York ou le Palace à Paris sont « the place to be ». Bowie rencontre alors Nile Rodgers dans un de ces clubs « after-hours » de la « Grosse Pomme » et lui offre de collaborer avec lui sur son prochain album. Nile avait raconté au journaliste de BEST que j’étais devenu que Bowie lui avait alors proposé de faire un album complètement expérimental qui devait osciller entre funk et jazz, mais que la naissance d’un tube incontestable né d’un simple groove avait alors chamboulé ses plans. Forcément, il y a un avant « Let’s Dance » et un après. Capturé avec toute la bande de Chic, avec ce 15éme album studio, comme le boxeur victorieux de sa pochette, Bowie devient enfin cet incontesté champion du monde, vainqueur par KO côté poids des charts et choc des ventes. Si je n’étais pas présent au fameux Power Station de New York où Nile avait ses habitudes en décembre 82 pour assister aux séances de « Let’s Dance », j’y étais passé en fait quelques mois auparavant, durant l’été, pour interviewer Nile et Bernard Edwards. Et à cette occasion, je m’étais également lié d’amitié avec le bassiste Carmine Rojas et le clavier Raymond Jones. Or ces derniers sont bien entendu crédités sur « Let’s Dance ». Et c’est qu’ainsi qu’en avril 1983, pour BEST et Actuel et avec la complicité de ces très Chic amis, j’ai pu jouer les petites souris rock et me glisser dans le studio de répétition SIR de Manhattan histoire d’assister deux jours durant aux filages de ce qui deviendra le mythique « Serious Moonlight Tour ». Et interprétées pour vous, quasi seul, les compos de « Let’s Dance » généraient toute la puissance d’une centrale atomique. En plus du guitariste Carlos Alomar, sur ces répètes figurait l’époustouflant Stevie Ray Vaughn, graine d’Hendrix un peu bougon mais dont la lueur au fond des yeux ne laissait aucun doute sur son charisme total. Bien entendu je n’avais jamais vu Bowie d’aussi près. Et j’ai pu être bluffé par son incroyable maitrise, sa précision extrême dans ce qu’il pouvait exiger des musiciens. Bien entendu sans public, il se contente d’enchainer les morceaux. Mais quels morceaux ! Les titres de « Let’s

sans doute l’aventure la plus importante de toute sa carrière soit « Let’s Dance ». Car il faut regarder la situation en face. Incontestablement, il est un immense artiste unanimement reconnu sauf que… en dehors du Royaume-Uni et notamment en France ou aux USA, face à un Michael Jackson ou à un Paul McCartney, voire carrément un Johnny (si !), il ne vend pas des camions de disques. Et cette absence de reconnaissance mathématique doit sans doute lui peser. Alors Bowie va faire ce qu’il sait faire de mieux, surfer sur la vague pour mieux la dépasser. Au tournant des 80’s, le Club 54 à New York ou le Palace à Paris sont « the place to be ». Bowie rencontre alors Nile Rodgers dans un de ces clubs « after-hours » de la « Grosse Pomme » et lui offre de collaborer avec lui sur son prochain album. Nile avait raconté au journaliste de BEST que j’étais devenu que Bowie lui avait alors proposé de faire un album complètement expérimental qui devait osciller entre funk et jazz, mais que la naissance d’un tube incontestable né d’un simple groove avait alors chamboulé ses plans. Forcément, il y a un avant « Let’s Dance » et un après. Capturé avec toute la bande de Chic, avec ce 15éme album studio, comme le boxeur victorieux de sa pochette, Bowie devient enfin cet incontesté champion du monde, vainqueur par KO côté poids des charts et choc des ventes. Si je n’étais pas présent au fameux Power Station de New York où Nile avait ses habitudes en décembre 82 pour assister aux séances de « Let’s Dance », j’y étais passé en fait quelques mois auparavant, durant l’été, pour interviewer Nile et Bernard Edwards. Et à cette occasion, je m’étais également lié d’amitié avec le bassiste Carmine Rojas et le clavier Raymond Jones. Or ces derniers sont bien entendu crédités sur « Let’s Dance ». Et c’est qu’ainsi qu’en avril 1983, pour BEST et Actuel et avec la complicité de ces très Chic amis, j’ai pu jouer les petites souris rock et me glisser dans le studio de répétition SIR de Manhattan histoire d’assister deux jours durant aux filages de ce qui deviendra le mythique « Serious Moonlight Tour ». Et interprétées pour vous, quasi seul, les compos de « Let’s Dance » généraient toute la puissance d’une centrale atomique. En plus du guitariste Carlos Alomar, sur ces répètes figurait l’époustouflant Stevie Ray Vaughn, graine d’Hendrix un peu bougon mais dont la lueur au fond des yeux ne laissait aucun doute sur son charisme total. Bien entendu je n’avais jamais vu Bowie d’aussi près. Et j’ai pu être bluffé par son incroyable maitrise, sa précision extrême dans ce qu’il pouvait exiger des musiciens. Bien entendu sans public, il se contente d’enchainer les morceaux. Mais quels morceaux ! Les titres de « Let’s Dance » sont un parfait cross-over entre funk et rock, une recette qu’un certain Prince Roger Nelson ne tardera pas à appliquer avec succès. Que dire de ce show surréaliste dans cette toute petite enceinte ? David est l’incontestable locomotive de cette machine parfaite, Nile la courroie de transmission pour un groupe qui pratique le groove comme un « way of life ». Sur « China Girl » la basse de mon copain Carmine mène le bal sous la sensualité de la voix de Bowie. Profitant d’une pause, Carmine me rejoint sur le canapé de cuir où je suis installé au fond du studio. Le bassiste a conservé la chaleur de ses origines porto-ricaines ; lorsqu’il discute, il se laisse toujours emporter et son sourire ne le quitte jamais. « Viens, je vais te présenter. » Et je serre successivement une bonne douzaine de mains. Tony Thompson, le batteur, ne lâche pas sa bière Bud’. Alomar est hilare et lance des vannes. Stevie Ray Vaughan, lui reste plongé dans son rêve. Les trois cuivres font la navette entre les chiottes et le téléphone. Nile Rodgers ne s’est pas encore pointé.Bowie est naturellement distant. « Neuf mois de tour, c’est long », confessait alors Carmine, « heureusement que nous avons un 727 pour voler où nous voulons. » Je le questionne : « Et visuellement, le show, à quoi ressemble t’il ? Les indications de mon copain sont en forme de puzzle ; par bribes , il me dépeint les décors, les costumes colorés, l’ambiance « Shangaï Express », l’Asie des années Trente et la fumée âcre des tripots d’opium.. C’est drôle, Stevie Ray est raccord : il a un dragon tatoué sur la poitrine. Il lui suffira de jouer la chemise ouverte pour se fondre dans le décor.(NDR : En fait, cinq jours avant le début de la tournée, Stevie Ray Vaughan déclara forfait. On alerta en catastrophe l’ancien compagnon, Earl Slick qui dût ingurgiter en quelques heures la répétition d’une bonne trentaine de morceaux !). Les 8 et 9 juin, le « Serious Moonlight Tour » séjourne deux jours à Paris. Les musiciens ont tout un étage privatisé de l’hôtel Warwick à côté des Champs. Après les shows parisiens, l’alcool, la beu et la coke roulent en abondance et l’on voit de ravissantes top-models passer d’une chambre à l’autre. Sans avoir le « Cocksucker blues » c’est sans doute l’une des rares fois où le sex,drugs & rock and roll tient vraiment toutes ses promesses.

Dance » sont un parfait cross-over entre funk et rock, une recette qu’un certain Prince Roger Nelson ne tardera pas à appliquer avec succès. Que dire de ce show surréaliste dans cette toute petite enceinte ? David est l’incontestable locomotive de cette machine parfaite, Nile la courroie de transmission pour un groupe qui pratique le groove comme un « way of life ». Sur « China Girl » la basse de mon copain Carmine mène le bal sous la sensualité de la voix de Bowie. Profitant d’une pause, Carmine me rejoint sur le canapé de cuir où je suis installé au fond du studio. Le bassiste a conservé la chaleur de ses origines porto-ricaines ; lorsqu’il discute, il se laisse toujours emporter et son sourire ne le quitte jamais. « Viens, je vais te présenter. » Et je serre successivement une bonne douzaine de mains. Tony Thompson, le batteur, ne lâche pas sa bière Bud’. Alomar est hilare et lance des vannes. Stevie Ray Vaughan, lui reste plongé dans son rêve. Les trois cuivres font la navette entre les chiottes et le téléphone. Nile Rodgers ne s’est pas encore pointé.Bowie est naturellement distant. « Neuf mois de tour, c’est long », confessait alors Carmine, « heureusement que nous avons un 727 pour voler où nous voulons. » Je le questionne : « Et visuellement, le show, à quoi ressemble t’il ? Les indications de mon copain sont en forme de puzzle ; par bribes , il me dépeint les décors, les costumes colorés, l’ambiance « Shangaï Express », l’Asie des années Trente et la fumée âcre des tripots d’opium.. C’est drôle, Stevie Ray est raccord : il a un dragon tatoué sur la poitrine. Il lui suffira de jouer la chemise ouverte pour se fondre dans le décor.(NDR : En fait, cinq jours avant le début de la tournée, Stevie Ray Vaughan déclara forfait. On alerta en catastrophe l’ancien compagnon, Earl Slick qui dût ingurgiter en quelques heures la répétition d’une bonne trentaine de morceaux !). Les 8 et 9 juin, le « Serious Moonlight Tour » séjourne deux jours à Paris. Les musiciens ont tout un étage privatisé de l’hôtel Warwick à côté des Champs. Après les shows parisiens, l’alcool, la beu et la coke roulent en abondance et l’on voit de ravissantes top-models passer d’une chambre à l’autre. Sans avoir le « Cocksucker blues » c’est sans doute l’une des rares fois où le sex,drugs & rock and roll tient vraiment toutes ses promesses.

My long lost hero

C’est aussi cela, quelque part la magie de Bowie. Artiste au sens le plus noble de terme. Que l’on considère la musique, le texte, la production, son apparence, son concept, tout n’est qu’art chez David Bowie. Et nous n’avons pas fini de l’explorer, sous toutes ces facettes. Même ses expériences les plus décevantes à mon gout, comme la période Tin Machine qui avait coopté le coté brouillon du grunge, ne peuvent laisser indifférent. Nous n’avons pas fini de faire l’exégèse de son héritage lourd de 25 albums aussi différents que fascinants. Ainsi le retour de « The Next Day » en 2013 était aussi inattendu que bienvenu. J’avais déjà versé une larme sur la pureté du single « Where Are We Now », elle prend aujourd’hui un bien triste sens. Mais chez Bowie la lueur luit toujours au fond de la galaxie et si les « Stars Are Out Tonight » « the dead ones and the living (les étoiles mortes et celles qui sont vivantes) » celle de Bowie est désormais noire comme le titre de ce denier album publié vendredi dernier, le jour de ses 69 ans et à la veille de sa mort. Mais elle n’en continuera pas moins de briller, car les étoiles, fussent elles noires, étincellent toujours un peu dans les yeux des hommes qui les contemplent. So long my long lost hero.

C’est aussi cela, quelque part la magie de Bowie. Artiste au sens le plus noble de terme. Que l’on considère la musique, le texte, la production, son apparence, son concept, tout n’est qu’art chez David Bowie. Et nous n’avons pas fini de l’explorer, sous toutes ces facettes. Même ses expériences les plus décevantes à mon gout, comme la période Tin Machine qui avait coopté le coté brouillon du grunge, ne peuvent laisser indifférent. Nous n’avons pas fini de faire l’exégèse de son héritage lourd de 25 albums aussi différents que fascinants. Ainsi le retour de « The Next Day » en 2013 était aussi inattendu que bienvenu. J’avais déjà versé une larme sur la pureté du single « Where Are We Now », elle prend aujourd’hui un bien triste sens. Mais chez Bowie la lueur luit toujours au fond de la galaxie et si les « Stars Are Out Tonight » « the dead ones and the living (les étoiles mortes et celles qui sont vivantes) » celle de Bowie est désormais noire comme le titre de ce denier album publié vendredi dernier, le jour de ses 69 ans et à la veille de sa mort. Mais elle n’en continuera pas moins de briller, car les étoiles, fussent elles noires, étincellent toujours un peu dans les yeux des hommes qui les contemplent. So long my long lost hero.