« IL Y A PLEIN DE GENS QU’ONT JAMAIS COMPRIS LE VRAI TRUC D’ALINE » : MA NUIT CHEZ CHRISTOPHE

On a tous en nous quelque chose de Christophe. La preuve par Pierre Mikaïloff. Une nuit étrange de l’an 2010, il se retrouve dans un certain appartement du boulevard Montparnasse, accompagnant Boris Bergman, sur le tournage de son film « Remets-lui Johnny Kidd… ou 2,3 chansons que je sais de lui… », le film-hommage à Alain Bashung, pour jouer les intervieweurs de choc du fameux chanteur noctambule qui évoque son estimé collègue, son premier tube « Aline »… qui était en fait un blues, ses auteurs favoris comme ses films fétiches. Flashback émotionnel…

On a tous en nous quelque chose de Christophe. La preuve par Pierre Mikaïloff. Une nuit étrange de l’an 2010, il se retrouve dans un certain appartement du boulevard Montparnasse, accompagnant Boris Bergman, sur le tournage de son film « Remets-lui Johnny Kidd… ou 2,3 chansons que je sais de lui… », le film-hommage à Alain Bashung, pour jouer les intervieweurs de choc du fameux chanteur noctambule qui évoque son estimé collègue, son premier tube « Aline »… qui était en fait un blues, ses auteurs favoris comme ses films fétiches. Flashback émotionnel…

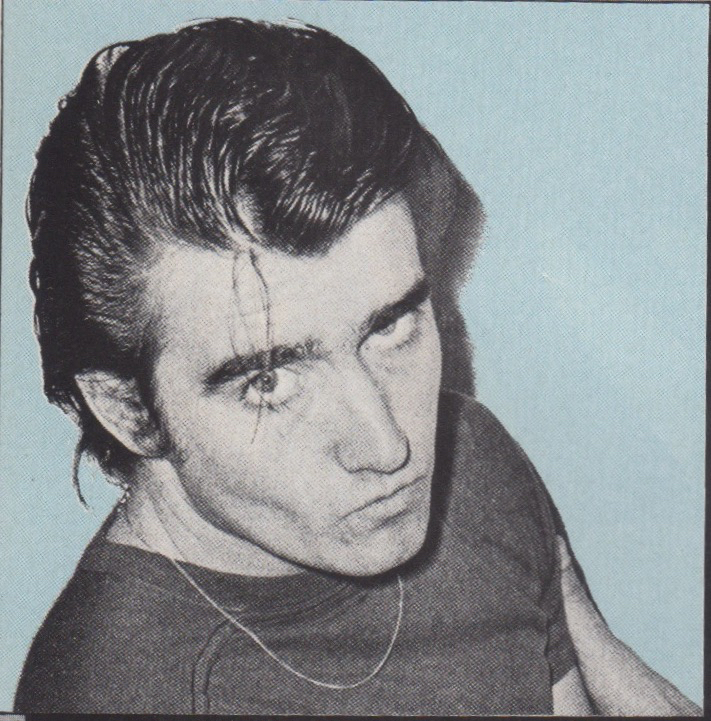

Christophe by Olivier Moreau

Après Dominique Duforest et ses souvenirs de gosse traduits en « mots bleus » ( Voir sur Gonzomusic https://gonzomusic.fr/les-mots-bleus-de-dominique-duforest-pour-christophe.html ), Pierre Mikaïloff nous ouvre les portes de chez Christophe.

Par Pierre MIKAÏLOFF

Le rendez-vous est fixé à minuit. Vers vingt-trois heures, Boris Bergman m’envoie un message : Christophe a décalé l’interview. Nous nous retrouverons donc à une heure du mat en bas de son immeuble, boulevard Montparnasse. Cinq minutes plus tard, nous envahissons son appartement avec camera, appareil photo, micro, pied perche, câbles et éclairages. Nous sommes là pour interviewer le dernier des Bevilacqua pour les besoins du film de Boris, « Remets-lui Johnny Kidd… ou 2,3 chansons que je sais de lui… »

Une fois passé le seuil de sa porte commence un univers hors du temps, baignant dans une lumière tamisée. Lumière que nous allons quelque peu perturber avec nos projecteurs. Pour Christophe, j’imagine que ce moment correspond au matin. Il s’assied derrière son piano, égrène distraitement quelques arpèges pendant que les techniciens s’activent. Il écoute les indications de Boris quant au déroulement de la séquence. Pour ma part, j’ai un peu de mal à me concentrer, fasciné par les deux juke-boxes, les innombrables objets, peintures et photographies qui tapissent le moindre recoin de la pièce, comme cette impressionnante vierge noire… Cet appartement est un décor, une scénographie au centre de laquelle Christophe peut mettre en scène son personnage. Derrière-lui, des étagères retro-éclairées mettent en valeur une collection de radios en bakélite, d’autres bibelots, d’autres tableaux, des photographies en noir et blanc d’Elvis et de Bashung. Je crois que l’objet le plus moderne de la pièce est ce synthé ARP des années 1970, dont il décrira presque amoureusement les caractéristiques un peu plus tard. Beaucoup plus tard, même, car nous ne repartirons qu’avec l’aube.

Débute alors un étrange voyage, celui de Christophe se souvenant d’Alain Bashung, « croisé en 1970 », lors de rendez-vous qui s’échelonneront sur deux années, lui arrivant sur son Solex (il n’avait plus de permis, déjà…), ponctués de déjeuners où « on apprenait à se connaître, à s’apprécier. » Il cite au passage les producteurs qui l’ont influencé : sans surprise Phil Spector, mais aussi Trevor Horn… Il évoque son approche de non-musicien, « qui ne connait pas la musique, qui découvre tout le temps le piano. » Après ces déjeuners, il emmenait Bashung dans son studio, équipé « d’un ou deux Revox, de chambres d’écho », et d’un piano préparé. Là, ils tentaient « d’approcher quelque chose de différent, qui nous sortait de notre mal-être sonore. » À ce moment de leur carrière, Alain et lui sont encore loin d’avoir gagné leur liberté artistique et subissent la pression de directeurs dits artistiques plutôt old school. Il fait remarquer que « Bashung était inconnu, alors que moi j’étais méconnu. Lui avait la chance de ne pas être connu, moi j’avais sur le dos le poids d’être méconnu. » Il décrit leurs expérimentations comme se rapprochant parfois de l’opéra de Wagner « Tannhäuser ». On est loin d’« Aline », en effet. « Après « Les Marionnettes », je me suis lassé », ajoute-t-il, avant d’évoquer la BO composée pour le film de Georges Lautner, « La route de Salina », qui constituait pour lui un nouveau départ. Il décrit ensuite le magnétophone Ampex quatre pistes que les éditions Dreyfus lui ont payé, « une œuvre d’art », ne peut s’empêcher de préciser cet amoureux des belles mécaniques. Nous sommes là pour évoquer Alain Bashung et je ramène donc la conversation sur ce qui les rapprochait. Il rebondit sur « cette grande différence : Alain aimait terriblement la country, il était fou de Johnny Cash. Je n’aimais pas Johnny Cash. J’aimais le blues, j’aimais Lightnin Hopkins, Hooker, Son House… » Il qualifie au passage Brassens de « bluesman français », qu’il écoutait avant de connaître les Américains qu’il vient de citer.

Débute alors un étrange voyage, celui de Christophe se souvenant d’Alain Bashung, « croisé en 1970 », lors de rendez-vous qui s’échelonneront sur deux années, lui arrivant sur son Solex (il n’avait plus de permis, déjà…), ponctués de déjeuners où « on apprenait à se connaître, à s’apprécier. » Il cite au passage les producteurs qui l’ont influencé : sans surprise Phil Spector, mais aussi Trevor Horn… Il évoque son approche de non-musicien, « qui ne connait pas la musique, qui découvre tout le temps le piano. » Après ces déjeuners, il emmenait Bashung dans son studio, équipé « d’un ou deux Revox, de chambres d’écho », et d’un piano préparé. Là, ils tentaient « d’approcher quelque chose de différent, qui nous sortait de notre mal-être sonore. » À ce moment de leur carrière, Alain et lui sont encore loin d’avoir gagné leur liberté artistique et subissent la pression de directeurs dits artistiques plutôt old school. Il fait remarquer que « Bashung était inconnu, alors que moi j’étais méconnu. Lui avait la chance de ne pas être connu, moi j’avais sur le dos le poids d’être méconnu. » Il décrit leurs expérimentations comme se rapprochant parfois de l’opéra de Wagner « Tannhäuser ». On est loin d’« Aline », en effet. « Après « Les Marionnettes », je me suis lassé », ajoute-t-il, avant d’évoquer la BO composée pour le film de Georges Lautner, « La route de Salina », qui constituait pour lui un nouveau départ. Il décrit ensuite le magnétophone Ampex quatre pistes que les éditions Dreyfus lui ont payé, « une œuvre d’art », ne peut s’empêcher de préciser cet amoureux des belles mécaniques. Nous sommes là pour évoquer Alain Bashung et je ramène donc la conversation sur ce qui les rapprochait. Il rebondit sur « cette grande différence : Alain aimait terriblement la country, il était fou de Johnny Cash. Je n’aimais pas Johnny Cash. J’aimais le blues, j’aimais Lightnin Hopkins, Hooker, Son House… » Il qualifie au passage Brassens de « bluesman français », qu’il écoutait avant de connaître les Américains qu’il vient de citer.

Plus tard, il nous raconte comment il a découvert cette musique, « dans une ID 19, à Juvisy-sur-Orge, devant la gare centrale. J’avais rendez-vous tous les jours à 19 heures avec un copain qui avait le permis de conduire et on écoutait Radio Caroline. On avait un endroit précis où l’on captait bien. » Il parle aussi de son admiration pour Claude François « que j’aimais beaucoup. Un mec très, très généreux, le contraire de ce que tu entends dire. »

Quand on aborde le chapitre des paroliers vient le nom de Jean-Michel Jarre « qui, à l’époque, ne faisait pas de musique, qui était très proche de mon éditeur, Francis Dreyfus, et qui m’a envoyé des textes comme « Les mots bleus ». Et puis Jean-Michel a fait sa vie. Avec Boris Bergman (qui lui écrira notamment l’album « Samouraï »), je pense qu’on avait déjà cette passion commune du 35mm, du cinéma. D’ailleurs, j’arrêterai presque de chanter pendant une décennie (de 1988 à 1996), c’était un truc très excitant, on retrouvait des films chez des casseurs… Dès l’âge de quinze ans, j’allais dans ce petit cinéma en face de l’Eldorado, Le Brady, qui a été racheté par Mocky. C’était ouvert toute la nuit, je dormais sur place, et ensuite, de neuf heures à dix-sept heures, je regardais des films. Et ensuite, j’allais jouer au billard, au club. »

Christophe

Après un silence songeur, il lâche cette phrase : « Je crois que j’ai jamais parlé de gonzesses avec Alain ! » Avant d’enchaîner sur le souvenir d’une base américaine de l’OTAN, à Évreux, où il allait écouter un groupe spécialisé dans les reprises de Ray Charles. Souvenirs de 45 tours et de Levi’s 501 échangés avec les G.I.s.

Au milieu de l’interview, Christophe suggère une pause thé. Tout le monde est partant. Il nous entraîne dans sa cuisine, mais avant, s’arrête dans le couloir, devant un gramophone, et nous fait écouter un 78 tours de Charlie Parker : « C’est comme ça que ça doit s’écouter », murmure-t-il en fermant les yeux. Il nous proposera de gouter un très vieux rhum, mais nous déclinons poliment, la nuit est encore longue et j’ai encore plein de questions à lui poser. Il prépare alors un genmaicha, un thé vert japonais mélangé à des grains de riz. Délicieux.

Puis il amène la conversation sur son premier tube : « Il y a plein de gens qu’ont jamais compris le vrai truc d’« Aline ». Mais je crois qu’Alain aimait profondément cette chanson. » Pour Christophe, n’était-ce les arrangements imposés par la maison de disques, « Aline » était ni plus ni moins un blues. Il va aussi partager ce souvenir poignant, concernant Alain et sa fêlure originelle : « Il y a un truc très important… Je jouais aux boules presque tous les jours, parce que j’avais besoin d’aller me promener au bois, au Chalet d’Auteuil, où je rencontrais mon ami Darry Cowl. C’est là que j’ai connu le père d’Alain, on buvait un petit verre ensemble, il était avec son chien. Il me disait « Raconte-moi… » Je lui racontais toujours les années 1970. Il me disait : « Si tu vois Alain… » Mais je ne le voyais pas à ce moment-là. Je lui répondais : « Oui, je le croiserai peut-être. » Ça lui faisait plaisir d’imaginer que je puisse le voir. J’ai vu son père pendant dix ans. » Une rencontre fortuite qui lui fait prendre conscience du « mystère et de la blessure qu’il avait en lui. Tout à coup, les choses deviennent claires. Enfin, non, « claires » n’est pas le mot. D’ailleurs, quand on s’est croisés avec Alain, en 2001, je ne lui ai jamais dit que je connaissais son père. »

Quand j’évoquerai le handicap que constitue la langue française, pour des artistes comme lui, dont la culture musicale est anglo-saxonne, il me répondra, presque étonné : « Non, je ne crois pas, j’aime la résonnance des mots, et puis le français transporte une image. J’ai commencé à chanter du « yop » avec ma gratte, à 14 ans, à La Vache enragé, au Golf-Juan, à La Maison des tricheurs, au Cap d’Antibes, à la pizza de Juan-les-Pins, je concevais même pas qu’on puisse chanter en français. C’était du « yop », du son, du feeling. »

Quand j’évoquerai le handicap que constitue la langue française, pour des artistes comme lui, dont la culture musicale est anglo-saxonne, il me répondra, presque étonné : « Non, je ne crois pas, j’aime la résonnance des mots, et puis le français transporte une image. J’ai commencé à chanter du « yop » avec ma gratte, à 14 ans, à La Vache enragé, au Golf-Juan, à La Maison des tricheurs, au Cap d’Antibes, à la pizza de Juan-les-Pins, je concevais même pas qu’on puisse chanter en français. C’était du « yop », du son, du feeling. »

Le français viendra un peu plus tard : « Je fais mon premier disque en 1965, « Reviens Sophie », un très, très beau ratage esthétique, mais qui va passer dans l’émission Salut les Copains. Il ne sera diffusé qu’une fois, mais je suis déjà content. Après ça, je dirige ma vie, ça va très vite. Je vais passer par un arrangeur, Jacques Denjean, qui est un des plus grands à l’époque, connu mondialement. Je vais enregistrer « Aline » au studio Blanqui et là, je croise un chanteur qui s’appelle Franck Fernandel, qui ne me dit même pas bonjour. Ça me donne de la force pour la suite, je me dis : « Ah, d’accord… » Et puis le studio Blanqui est magique, j’interviens un peu sur les arrangements, avec ces musiciens qu’on appelle des requins, qui jouent sur tous les albums. Je suis respecté. Après je fais « Les Marionnettes ». On va vers des trucs pas mal, mais, à la longue, ce formatage me lasse. Je continue encore un an ou deux. Depuis que j’ai dix-neuf ans, mon rêve, c’est de réussir en Italie. Alors, il y a une chanson qui s’appelle « Estate Senza Te » (1967) qui fait un malheur là-bas, et je voyage. Et ça, ça me redonne du souffle. Et après ça, j’arrête tout, et on arrive dans les années 1970. »

Comme beaucoup d’artistes, Christophe réécrit allégrement sa biographie, mais après tout, je suis là pour recueillir l’image qu’il veut projeter de lui-même, pas pour établir une fiche signalétique. La nuit s’avance et la conversation part en roue libre, nous parlons de ses gouts en bande dessinée : « j’étais très Carmen Cru », en littérature : « Poe, Djian, Fante, Hopkins… » Puis ses doigts recommencent à chercher des arpèges, à esquisser une mélodie. De temps, en temps, en provenance de la rue, le bruit d’une voiture nous rappelle que nous sommes à Paris et non dans la salle de musique d’un palais posé au bord du lac Majeur.

Comme beaucoup d’artistes, Christophe réécrit allégrement sa biographie, mais après tout, je suis là pour recueillir l’image qu’il veut projeter de lui-même, pas pour établir une fiche signalétique. La nuit s’avance et la conversation part en roue libre, nous parlons de ses gouts en bande dessinée : « j’étais très Carmen Cru », en littérature : « Poe, Djian, Fante, Hopkins… » Puis ses doigts recommencent à chercher des arpèges, à esquisser une mélodie. De temps, en temps, en provenance de la rue, le bruit d’une voiture nous rappelle que nous sommes à Paris et non dans la salle de musique d’un palais posé au bord du lac Majeur.

Nos derniers échanges portent sur le quartier où il a choisi de vivre : « Le dernier album a été fait ici, avec les bruits de la ville. Dieu sait si ce putain de boulevard Montparnasse, c’est un boucan ! Le bruit est inspirant. » Inspirant, comme l’est aussi cet hôtel, visible depuis ses fenêtres : « J’en connais chaque chambre. Celles du quatrième qui restent allumées toute la nuit, celles qui s’éteignent vers minuit. Je suis un peu voyeur. Tu connais le film « Le voyeur » (un thriller de Michael Powell, 1960) ? Et l’immeuble moderne, en face… la pharmacie en bas, le très bon boulanger, la rue Campagne Première où Godard a tourné « À bout de souffle ». C’est pour ça que je suis venu habiter là. C’est quand même un film qui m’a marqué. J’y crois toujours : au bout de la rue, je suis toujours dans le film. »

Moi aussi, dix ans plus tard, quand je réécoute cet enregistrement, je suis toujours dans le film, celui de Daniel Bevilacqua, plus connu sous le nom de Christophe.