SO LONG MY AFRICAN SHADOW MEN

Voici 30 ans dans BEST GBD débarquait dans l’Afrique du Sud de l’apartheid pour suivre les pas de Johnny Clegg dans la foulée à succès de l’hymne anti-apartheid « Asimbonanga. En marchant dans les pas du zoulou blanc, il rencontre Lucky Dube, le Bob Marley de l’Afrique extrême, Ray Phiri, le leader de Stimela, héros du « Graceland » de Paul Simon, Mahlathini et ses Mahotella Queens, la funky formation multi-raciale Zia et ces étoiles au firmament de ce mbaqanga font battre le cœur de cette majorité noire qui qui s’apprêtait à se libérer des chaines de la domination blanche. Flashback dans ce second épisode sud-africain…

Dans ce monde-là, noirs et blancs n’étaient pas égaux devant la loi. Dans l’Afrique du Sud du vieux Botha, où je débarque en 88 à Jan Smut Airport, ce monde à l’envers me donne la nausée. Mais je suis là pour témoigner et cette idée me donne du courage. Et aussi de l’espoir, car les militants anti apartheid de la culture que je rencontre, comme ces syndicalistes du SAMA (South African Musician Alliance) ou le rocker zoulou blanc Johnny Clegg incarnent le futur de l’Afrique du Sud, un futur exempt de racisme où chaque voix compte. « One Man, One Vote », comme le chantera Johnny Clegg. Quelle émotion de suivre Lucky Dube en concert à Soweto où, seul blanc parmi des milliers de blacks, jamais je ne me suis autant senti en sécurité et porté par cette allégresse que le rasta sud-africain savait si bien leur prodiguer. Tout comme le Marvin Gaye de la soul mbaqanga, Ray Phiri et son groovy Stimela rencontré dans son studio de répétition chez Gallo Records ou le lion rugissant Mahlathini, le Chuck Berry de Soweto, entouré de ses Mahotella Queens. Mais ce qui me déchire le cœur, c’est qu’aujourd’hui la plupart de mes héros musicaux de la lutte contre l’apartheid n’ont pas longtemps survécu à leur victoire démocratique. Ray Phiri terrassé par un cancer, tout comme Mahlathini. Lucky assassiné par un junkie au crack sous les yeux de ses gamins. Quelle tristesse. Et Johnny Clegg qui se bat comme un lion depuis trois ans contre son cancer. Coïncidence incroyable, au moment où je ressors ce papier vieux de 30 piges, Johnny vient de publier hier son ultime album. Il est intitulé « King of Time » et ce titre est un clin d’œil ironique à sa maladie. Car Johnny dans un entretien à Match n’a pas caché l’inexorable issue fatale de ce mal qui le dévore. Cet album sera donc le dernier. J’ai hâte de pouvoir vous en parler dans Gonzomusic.

Dans ce monde-là, noirs et blancs n’étaient pas égaux devant la loi. Dans l’Afrique du Sud du vieux Botha, où je débarque en 88 à Jan Smut Airport, ce monde à l’envers me donne la nausée. Mais je suis là pour témoigner et cette idée me donne du courage. Et aussi de l’espoir, car les militants anti apartheid de la culture que je rencontre, comme ces syndicalistes du SAMA (South African Musician Alliance) ou le rocker zoulou blanc Johnny Clegg incarnent le futur de l’Afrique du Sud, un futur exempt de racisme où chaque voix compte. « One Man, One Vote », comme le chantera Johnny Clegg. Quelle émotion de suivre Lucky Dube en concert à Soweto où, seul blanc parmi des milliers de blacks, jamais je ne me suis autant senti en sécurité et porté par cette allégresse que le rasta sud-africain savait si bien leur prodiguer. Tout comme le Marvin Gaye de la soul mbaqanga, Ray Phiri et son groovy Stimela rencontré dans son studio de répétition chez Gallo Records ou le lion rugissant Mahlathini, le Chuck Berry de Soweto, entouré de ses Mahotella Queens. Mais ce qui me déchire le cœur, c’est qu’aujourd’hui la plupart de mes héros musicaux de la lutte contre l’apartheid n’ont pas longtemps survécu à leur victoire démocratique. Ray Phiri terrassé par un cancer, tout comme Mahlathini. Lucky assassiné par un junkie au crack sous les yeux de ses gamins. Quelle tristesse. Et Johnny Clegg qui se bat comme un lion depuis trois ans contre son cancer. Coïncidence incroyable, au moment où je ressors ce papier vieux de 30 piges, Johnny vient de publier hier son ultime album. Il est intitulé « King of Time » et ce titre est un clin d’œil ironique à sa maladie. Car Johnny dans un entretien à Match n’a pas caché l’inexorable issue fatale de ce mal qui le dévore. Cet album sera donc le dernier. J’ai hâte de pouvoir vous en parler dans Gonzomusic.

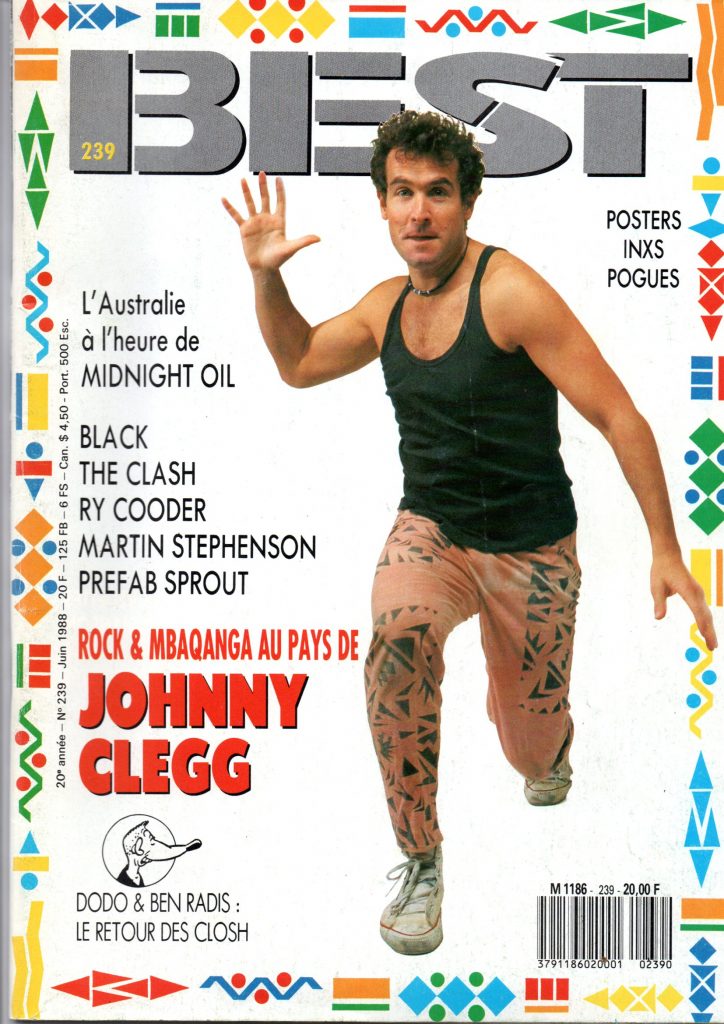

Publié dans le numéro 239 de BEST sous le titre :

MBAQANGA ROCK

« La fusion de Johnny Clegg projette la lumière sur la musique des « African Shadow Men », humains fantômes condamnés ( mais pas à perpétuité… ) à seulement hanter leur propre pays. Gérard Bar-David en Afrique du Sud (suite). »

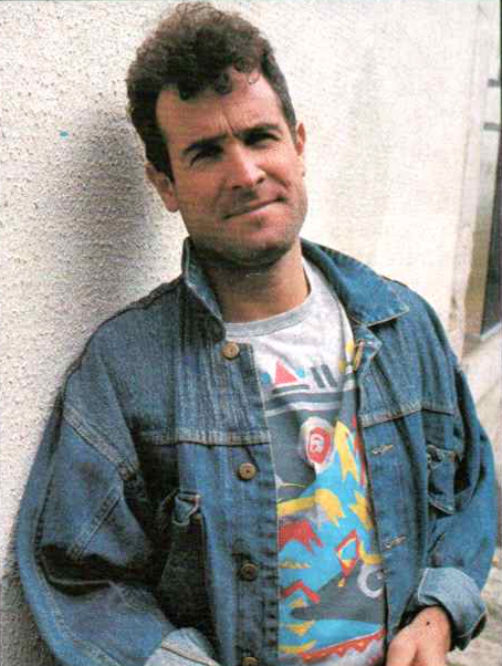

Christian LEBRUN

Dowtown Joburg, dans un décor de freeway californien, sous l’échangeur ultra-moderne de l’autoroute M1 qui mène à Pretoria, le Market Theater résonne des accords de Savuka. Une heure auparavant, main dans la main, et la tête dans les nuages, les derniers spectateurs se fondaient dans la nuit sud-africaine, le cœur gorgé d’espoir. Sur les visages pâles, sur les visages sombres fleurit la même banane. Et cette certitude: si le futur existe, il ne peut être que multiraciale, comme les touches d’ivoire et d’ébène sur le piano imaginaire de Johnny Clegg. À l’intérieur du petit théâtre de briques rouges et de bois vernis, les serveuses débarrassent les derniers verres et Savuka répète inlassablement dans une salle vide. Une heure trente de concert sous la clameur des kids, et dix minutes de break le temps de vider les lieux, Johnny et son groupe ne perdent jamais le souffle. « Et si on bossait encore un peu ce morceau ? », et les voilà repartis pour deux heures, pour le pied, pour repousser encore et encore les limites de la perfection. La fusion du rock et du mbaqanga n’est pas le fruit du hasard, Johnny Clegg expérimente depuis longtemps sa lente alchimie. L’impact politique et social du groupe est l’arbre qui cache la jungle d’une créativité exacerbée. Johnny est un musicien avant tout, un rebelle expert qui puise ses super- pouvoirs dans une si vaste cause. Pourtant, si « Asimbonanga » ou « Scatterlings of Africa » ne déclenchaient pas des cascades d’émotion, nos radios ne les balanceraient pas en « rotation continue ». Ce mbaqanga-rock plus déhanché que Fred Astaire se révèle tout simplement universel. Blancs, noirs, jeunes, vieux, nul ne résiste au courant. Vertigineuse comme le ciel d’Afrique, la fulgurante ascension de Savuka reflète toute la soif du public pour une musique sans frime ni arnaque, une musique authentique et gorgée de soleil où l’exotisme afro puise toute son adrénaline dans le speed d’un rock urbain et qui plus est intelligent. Et si «Third World Child » l’album sorti voilà plus d’un an reste aujourd’hui encore incontournable – N° 1 des ventes de 33 tours en avril 88- attendez d’avoir écouté son successeur” Shadow Man” (d’abord baptisé “The Waiting” ). Peaufiné dans la poussière des tournées sud-africaines, enregistré dans la San Fernando Valley de LA avec Hilton Rosenthal son producer habituel, martelé sur la scène du Market Theater de Johannesbourg, le nouveau Savuka donne le grand frisson et ces larmes aux yeux sont un curieux mélange de spleen et de joie. Johnny Robin des Bois a la stature d’un Lennon et Savuka tout le potentiel d’une sensation planétaire. D’ailleurs, le cocktail musical de Clegg peut également rappeler celui de Police. « Shadow Man » brûle de la même flamme que « Outlandos d’Amour » et le mbaqanga ne chaloupe-t-il pas le rock à la manière du reggae ? Sans compter aussi quelques troublantes similitudes avec Sting lorsque Johnny pousse sa voix vers les aigues. Mais l’Angleterre ou les States ne sont pas l’Afrique du Sud. Johnny Clegg le zoulou blanc danse sur une terre brûlante, sans jamais craindre de se brûler les pieds: Joburg est un tonneau de poudre qui peut sauter à chaque instant.

« Shadow Man », le nouveau LP tire son nom de la chanson « African Shadow Man » qui raconte l’histoire de cet homme noir qui était peut-être roi avant que le blanc ne le transforme en sous- homme. Et Johnny de critiquer ouvertement le capitalisme forcené où cinq millions de blancs parquent, gèrent, usent et abusent de trente-trois millions de noirs maintenus dans le servage le plus anachronique de la planète. Il est plus de minuit, sur cette scène du Market Theater, et les projos s’éteignent enfin. Johnny partage sa can de Coca avec l’ami Dudu; tandis que le guitariste et le batteur échangent quelques vannes; voilà dix ans monsieur Clegg et ses musiciens auraient pu sans peine se faire jeter en prison pour avoir enfreint les lois de l’apartheid. Au moins aujourd’hui, avec Botha, ils ont au moins le droit d’être ensemble, de jouer et de chanter ensemble. Et même si les chansons comme «Asimbonanga » sont toujours interdites d’antenne par le SABC-South African Broadcasting Corporation-on peut sans peine se procurer le skeud chez le disquaire du coin. Tiraillé par la vague montante de l’extrême droite de l’AWB-Front de libération des Afrikans d’Eugène Terre- Blanche, ze le pen local- Botha recule doucement sur les quelques libertés soupapes accordées ces dernières années. Dialogue, espoir, égalité, futur, chaînes, prison, changer, torture, larmes, mission, on retrouve ces mots et tout ce qu’ils recouvrent dans le nouveau trente. Et ces chœurs zoulous qui répètent dans l’écho « Liyeza llanga, Lami Seliyeza » (Ça va bientôt venir, mon jour viendra). En dix jours d’Afrique du Sud, j’ai eu envie de rire, mais le plus souvent la rage au fond des tripes. Dans les chansons de « Shadow Man no, je retrouve ce paradoxe et bien d’autres. « Je ne peux vivre longtemps hors d’Afrique du Sud sans me couper de mes racines et avoir la sensation d’ étouffer », m’avait dit Johnny Clegg. Avant de débarquer à Joburg, je ne pouvais pas comprendre le sens organique et vital qui le lie à cette terre. Aujourd’hui, ébloui par ce pays superbe, je feuillette l’album de Johnny et ses chansons Kodachrome à 64 ASA, portraits instantanés de gens superbes qui jettent tout leur feeling dans la projection d’une nation neuve et enfin solidaire.

AFRICAN SHADOW MAN

« Kudala Ngilindile – J’attends depuis si longtemps. »

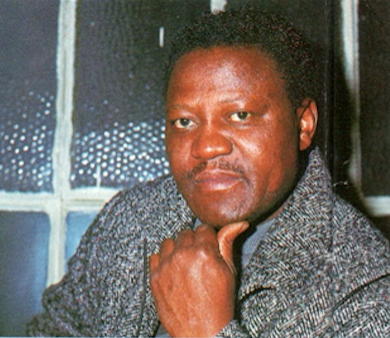

Dans les rues de Soweto, la terre a cette couleur orange. Les pluies qui se sont abattues sur le pays les ont transformées en bourbier. Petites maisons, cahutes collées les unes aux autres, les femmes chargées de provisions et les mômes qui jouent pieds nus, quand on débarque du centre de Joburg, ce township de trois millions d’âmes est vraiment un autre monde. Mahlathini, le Chuck Berry sud-africain, le lion fou du mbaqanga qui fait rugir les femmes de plaisir, vit dans un deux-pièces de vingt mètres carrés, sombre comme votre placard à balais. Pourtant, depuis vingt ans Mahlathini a vendu des milliers et des milliers d’albums. Où est passé le blé?

« Au début, je ne connaissais rien à toutes ces histoires de royalties ou de contrats. J’avais à manger et j’étais heureux avec ma musique. Lorsque j’avais fini un album, on me donnait juste 8 ou 10 Livres ».

Mahlathini a des yeux sombres, tristes d’avoir trop pleuré. À cinquante ans, ildéclare n’avoir jamais connu un seul vrai jour de bonheur. Heureusement, il y a la scène avec les Mahotella Queens et la flamme du mbaqanga,ce ghetto jive déchaîné comme la tempête. Si Mahlathini a pu survivre financièrement et émotionnellement toutes ces années, c’est grâce aux concerts enchaînés pratiquement tous les soirs. Et de village en village, de Soweto à Cape Town, du Transvaal au Natal jusqu’à l’État Libre d’Orange, il a usé sa voix pour faire décoller les foules colorées, leur faisant ainsi oublier l’espace d’un concert leur souffrance au quotidien. À travers le mur papier à cigarette de la pièce, transpirent les poums poums du radio- cassettes des voisins.

« Je dois supporter leur disco !», se plaint Mahlathini, «et aussi leurs disputes, lorsqu’ils ont bu un peu trop de bière. Cela peut durer parfois toute la nuit. » ll se sert un verre de vin et reprend : «Je rêve de posséder un jour un petit commerce, je pourrais enfin me reposer. »

L’hiver dernier, le King du mbaqanga était à Paris, pour enregistrer un LP, « Paris-Soweto » qui sort chez Celluloïd. Puis il me montre avec fierté un exemplaire du magazine Afrique Élite où son sourire se détache sur fond de Sacré-Cœur. Sur l’album, on retrouve une vieille connaissance, « Mais où sont passées les gazelles » en VO zoulou, ce qui donne « Kazet ». Kazet est un village au nord de Johannesbourg et la chanson traite du progrès en marche. Le bourg paumé est devenu une petite ville, avec ses trains, ses maisons, son électricité, ses rues. Mais où sont passées les royalties de la version française ? L’auteur de la chanson, Obed Ngomeni est effectivement crédité sur le disque de Lizzy Mercier Descloux, mais à Joburg tout le monde raconte qu’il n’a jamais rien touché puisqu’il les a cédées pour une bouchée de pain à Chappell-Editions Afrique du Sud. La SACEM et Chappell France ne m’ont fourni aucune explication, mais sur le LP de Lizzy. une mystérieuse « édition du lys » perçoit les droits. Alors qui s’en met plein les poches et à qui appartient ce « lys » ? Sur un mur peint en jaune, posé sur le compteur électrique, brille un disque d’or dans son cadre. Mahlathini est une star. Sa grosse voix va faire craquer bien des Européens. La nuit tombe sur les cris d’enfants de Soweto; le King me raccompagne à l’extérieur. Son crâne brille sous le soleil rouge: il me sourit. Et moi j’ai mal.

Vingt-six années pour Nelson Mandela, des siècles pour le peuple noir d’Afrique du Sud, dans sa chanson Johnny Clegg dit aussi : « Tu as appris à vivre entre les maillons de la chaîne ». L’attente ne saurait être vaine. West Nkosi vit dans un Soweto qu’on n’a pas l’habitude de voir à la télévision. Jolie villa, pelouse tondue, rosiers en fleurs et Mercedes étincelante, le producteur black le plus célèbre du pays semble casser l’image habituelle de l’apartheid. En vingt-cinq ans de carrière, il a réalisé QUATRE MILLE ALBUMS et son bureau chez Gallo est tapissé de disques d’or. West à l’allure d’un businessman. Installé, chez lui, dans un fauteuil face à la chaîne hi-fi, West réplique: «Non, pas un businessman, mais un producteur qui a enfin réussi à sortir la tête hors de l’eau ». Petit West jouait de la flûte pour le troupeau de ses parents. Mais il était aussi le plus teigneux des garnements. Ses vieux craquent et l’expédient chez son grand-père à Pretoria.

« C’était la fin des années soixante, j’étais serveur dans un restaurant et je jouais de la flûte dans les rues avec des copains. On faisait du marabi, la version jazz du jive des townships. Un type nous a remarqués et il nous a trainés dans un studio pour une audition. J’ai fait mon premier disque à 18 ans. » West s’installe à Soweto et invente avec son groupe le mbaqanga- ça se prononce en claquant la langue sur le « q »- une purée de maïs, aliment de base du township que l’on agrémente d’une pelletée d’épices et d’ingrédients :

« Notre mbaqanga est aussi un mélange. On a choisi des guitares électriques pour trancher avec les sons acoustiques utilisés jusqu’alors dans les marabi et on a ajouté un rythme rapide, hérité d’un cocktail de sons traditionnels et des influences aussi diverses que la musique des cow-boys américains ou les comédies musicales. »

À l’époque, West et ses musiciens n’avaient le droit de toucher leurs instruments que lorsqu’ils étaient en studio, c’est-à-dire directement productifs pour le patron blanc. Il y avait toute une hiérarchie, des « artistes » au producteur noir, en passant par les musicos salariés du studio qui assuraient toutes les séances. West mettra des années à casser le système. Dix ans plus tard, il produit ses premiers groupes. Un jour, sur la route poussiéreuse qui mène de Joburg à Durban, il s’arrête dans un village. Et lorsqu’il entend ces voix a cappella, il n’en croit pas ses oreilles. Joseph Shabalala et ceux qui allaient devenir Ladysmith Black Mambazo- la hache noire de Ladysmith- pratiquaient un style zoulou baptisé isicatamiya -l’attaque surprise – West les conduits à Joburg et les produits dans l’éclat de la tradition. Quinze ans plus tard, les Ladysmith dans le sillage de leur prestation sur le « Graceland » de Paul Simon raflent le Grammy Award du meilleur groupe folk. Avec Mahlathini, les Ladysmith ne sont que le top de l’iceberg brûlant des réalisations de West. Chaque jour que Dieu fait, il se fond dans la musique. Pour me balader dans Soweto, il choisit sa Datsun, plus discrète que la Mercedes. Et nous roulons dans le ghetto. À quelques centaines de mètres de là s’étend un amas de tôles ondulées, des baraques où peuvent s’entasser plusieurs familles. Peints en jaune citron, les « hippos »- surnom donné aux habitants, car ils sont lourds et dangereux comme l’animal : NDR)- les véhicules blindés des forces de sécurité en faction agrémentent le décor d’une autre touche de couleur.

« En dix ans, les choses ont bien changé ici », commente West, « au moins il y a des hôpitaux et quelques écoles. Nous avons même une centrale électrique. »

Des minibus taxis roulent devant nous, on croise d’autres hippos. Soweto a bien l’odeur acre de la misère. L’air y est chargé d’une étrange atmosphère. Les blacks marchent dans la rue le visage baissé comme s’ils affichaient leur résignation. Et les émeutes, West ?

« Lorsqu’elles éclatent, elles se répandent dans tout le township, pas une rue n’est épargnée par son souffle. C’est tout le monde et partout, exactement comme à Noël ».

Durant des années, les habitants de Soweto n’étaient pas autorisés à acheter leur maison. Aujourd’hui on leur en offre la possibilité, mais la plupart ne peuvent pas payer. Alors on menace de les exproprier. West a acquis un droit de 99 ans sur sa terre et il a emprunté aux banques pour construire sa villa. West est une exception. Il a ouvert un salon de coiffure dans le premier centre commercial du township, il possède aussi une ferme. Des années et des années son talent a été exploité pour quelques Rands. Aujourd’hui, il incarne la mutation idéale de l’Afrique du Sud, la montée d’une classe moyenne noire par son accès à l’éducation et la fin de l’apartheid par les pouvoirs conjugués du blé et du mbaqanga…

l CALL YOUR NAME (lNGIBlZA IGAMA LAKHO)

« « l Call Your Name » n’est pas vraiment un titre engagé », m’avait dit Johnny dans le backstage du Market, « La chanson parle de tristesse. Et le refrain fait: « je sais que le temps est une distance et que la distance est un espace. Je suis venu de si loin pour le trouver… » Est-ce que je parle de Dieu ou d’une femme, je n’en sais rien. « . Mais dans la chanson, il y a aussi : « Si seul dans cette pièce vide/Ils disent que quatre murs/ Ne font pas une prison/J’essaie de trouver l’issue…» et je ne peux m’empêcher de songer à Mandela.

Le taxi roulait depuis plus de trente minutes dans un paysage d’entrepôts semi-industriels. On avait dépassé au moins quatre ou cinq mines d’or à ciel ouvert avant d’arriver face à des grilles d’usine. Tout autour, la fumée s’échappait des cheminées pour noircir le ciel d’Afrique. EMI South Africa a ses bureaux carrément dans l’usine de pressage. J’y rencontre Roddy Ouinn, un blanc qui avait guidé Little Steven lorsqu’il était venu chercher ici l’inspiration de son projet anti-apartheid « Sun City ». Roddy ressemble peu à Paul Williams, il s’exprime dans un anglais chantant :

« Steve avait beaucoup lu sur la question sud-africaine, mais il a été vraiment choqué par ce qu’il a observé ici. Et Sun City a déclenché tout le processus, car la plupart des groupes internationaux qui venaient jouer en Afrique du Sud n’en voyaient que Sun City. Mais cela n’est pas dans les palaces qu’on peut toucher la triste réalité de ce pays. Sun City n’est en aucun cas la clef du problème. » EMl est ici aussi le label de Savuka. Or « Asimbonanga », la chanson de Johnny dédiée à Nelson Mandela a été censurée.

« Il y a deux niveaux de censure en Afrique du Sud. D’abord l’interdiction gouvernementale de fabriquer ou de mettre en vente un produit avec mention au Journal Officiel, ce qui s’est produit pour le dernier Peter Tosh, par exemple. L’autre niveau c’est l’interdiction d’antenne par le SABC – South African Broadcast Corporation – la radio monopole d’État. Dans ce cas on reste autorisé à vendre le disque, mais il ne bénéficie d’aucune promotion. Exemple: « Asimbonanga » qui ne passe jamais à la radio, mais qu’on peut trouver chez tous les disquaires ».

À la télé on pratique aussi l’art de l’apartheid. Une chaîne pour les blancs et une chaîne pour les noirs. Et lorsqu’on tombe par hasard sur MIAMI VICE, on est surpris de voir un noir et un blanc rigoler ensemble en 619 lignes PAL. Le plus dur à digérer c’est le 8 O’Clock News. Générique. Présentateur. Premier sujet: images. Émeutes à Jérusalem Est, X Arabes blessés. Re présentateur. Deuxième sujet: images. À Gibraltar, les services britanniques tendent un coup de filet à des terroristes, X tués. Re-présentateur mais cette fois sans image: Émeutes dans le township X, X tués. Et maintenant quelques nouvelles sportives… Violence banalisée, Soweto comme Jérusalem, c’est une autre dimension médiatique.

DANCE ACROSS THE CENTURIES

« Danse a travers les siècles/danse à travers l’océan du temps/ danse pour une tradition vivante/ danse et laisse ton esprit s’éclairer… ».

Plantées comme un échiquier géant, les rues de downtown Joburg ressemblent de manière troublante à Manhattan. Gratte-ciel arrogants, tours de métal et de cristal, l’Afrique du Sud du futur étincelle sous le soleil comme un mirage. Une rue pourtant échappe à l’alignement rectiligne, Diagonal Street. Trait d’union multiracial, Diagonal oppose la technologie et la vision sans âge d’un marché africain aux faux airs de Quartier Français de New Orleans. Balcons de fer forgé et petites échoppes au rez-de-chaussée, tout se vend à Diagonal. C’est dans cette agitation forcenée que j’ai rencontré Zia. Groupe de fusion en noir et blanc, Zia pousse le contraste encore plus loin en mêlant aussi les sexes. Liz Mngomezulu, chant et danses et Cindy Alter, lead vocals, injectant un charme incontestable au rock multiracial, mais comment éviter la comparaison avec Savuka ?

« Il faut rendre hommage à Johnny Clegg, car il a su briser tant de barrières. Grâce à lui, nous appartenons à une nouvelle génération de groupes sud-africains pour lesquels l’apartheid ne peut plus exister». Patrick Van Rensburg, look viking, est le Phil Collins du continent. Batteur, il compose et produit les titres du groupe depuis sa formation en 85. Avant cela, il faisait du rock FM avec son groupe précédent Hotline. Ça marchait assez bien, mais Patrick a craqué :

« Je ne voulais plus rester la tête dans le sable. Les vibrations de l’Afrique étaient tout autour de moi. Je jouais souvent avec des blacks alors pourquoi ne pas partager leur culture ». Patrick rencontre la pulpeuse Cindy et Zia ébauche son cocktail de rock west coast agité par le mbaqanga.

« Le groupe parle de lui-même et le message passe », explique Cindy, « mais nous jouons sans cesse à cache-cache avec la censure pour éviter les interdictions d’antenne. » Main dans la main, les noirs et les blancs de Zia se baladent sans la foule de Diagonal et rient aux éclats, c’est aux antipodes des tristes et habituels clichés. Dans l’Afrique du Sud profonde, c’est une image rock qui doit sacrément choquer.

« On n’a pas peur de jouer dans la gueule du lion », reprend Patrick, « on s’est souvent retrouvés dans des bleds vraiment réacs. Mais nous avons chanté nos chansons et dit tout ce que nous avions à dire. On ne fait pas de provoc, mais si un mec nous cherche, il trouve toujours à qui parler. »

Et Patrick de lever un gros poing rageur:

« C’est un pays très physique on boit beaucoup de bière, on se bagarre. Avec Zia, on ne nous fera jamais reculer. »

Taillé comme un déménageur, Patrick doit être sacrément menaçant lorsqu’il s’adonne avec Laurence, Bekhi et André aux danses de guerre. Le bâton traditionnel en main, il fait des bonds en l’air, comme un autre zoulou pâle que nous connaissons bien. Quant à Cindy, elle est plus sexe qu’un bataillon d’escort-girls. Dans le souk afro de Diagonal Street, les Zia investissent une boutique de gri-gris pour sorciers et autres envoûteurs. Poudres, racines, sortilèges et dépouilles de singes séchés. Zia a décidément tous les ingrédients d’une formule magique.

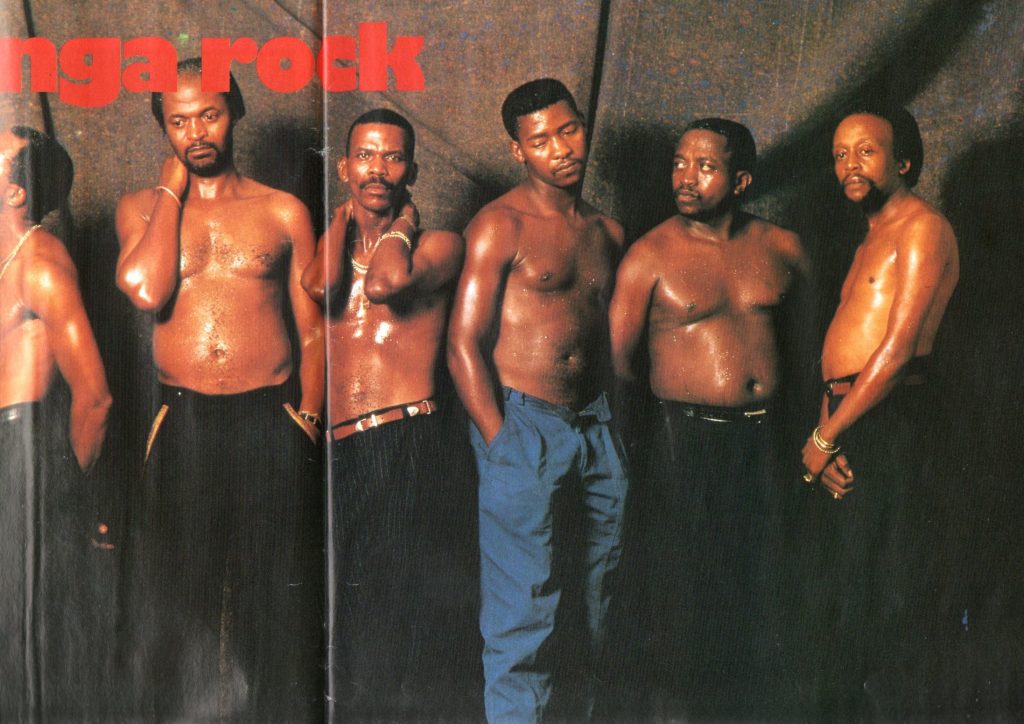

TOO EARLY FOR THE SKY

L’an passé, tous les journaux sud-africains ont titré sur le « terrible accident de voiture qui a failli coûter la vie au leader de Stimela ». Johnny a aussi survécu à son crash avec Juluka voici trois ans. Toujours sur les routes, les rockers sud-africains savent que la mort peut toujours être au prochain tournant. Sur la scène du Market, Johnny Clegg a dédié cette chanson de son nouvel LP, , « Too Early For the Sky » à Ray Phiri. Au premier étage du Gallo building, Ray Phiri répète dans une petite pièce. Penché sur sa guitare, il joue presque les yeux fermés. Et Stimela -la locomotive- peaufine doucement la lente combustion de son mbaqanga musclé de soul profonde. Arrangeur de l’album-monument « Graceland », Ray a aussi accompagné Paul Simon tout au long de sa tournée mondiale. Sa voix ravagée par l’émotion, son côté écorché vif me rappellent ostensible- ment les géants de Motown ou de Stax, Stevie ou Otis. Avec ses harmonies, Ray Phiri peut embraser une barricade ou simplement rendre l’espoir. Comme un Curtis Mayfield, sa soul est résolument militante. Elle sait aussi être sensuelle comme celle de Marvin Gaye. Et le contexte dramatique de l’apartheid lui donne une vigueur, une hargne que n’ont plus les groupes yankees. Son vertigineux, instrumentation parfaite, la musique de Stimela vibre d’une énergie rare et cinglante comme la réalité aux confins de l’Afrique.

« L’influence soul est une émotion comme le blues. Notre musique est un équilibre entre la douleur qu’elle dégage et la joie du mbaqanga. Mais elle touche aussi aux problèmes sociaux et cette question est omniprésente dans ce que nous faisons: que pouvons nous faire pour améliorer notre sort ?», explique Ray Phiri. Et il ajoute: « or 70 % de nos chansons sont bannies par le SABC. Un décideur X a déterminé que notre musique ne doit pas toucher le peuple. Car s’ils deviennent positifs, les gens sauront enfin ce qu’ils veulent et surtout comment l’obtenir. Liberté d’expression, liberté intellectuelle, libre circulation des idées et des hommes.Alors ils poseront leur condition: « veux-tu t’asseoir et discuter avec moi de la manière dont nous pouvons vivre ensemble ou faut-il qu’on se batte », il n’y a aucune autre alternative que le dialogue. »

Ray replonge dans sa répétition. Et sa voix incroyable remplit tout l’espace de cette petite pièce, tandis que son visage se crispe dans un rictus de douleur. Ray Phiri ne sait pas tricher.

TALK TO THE PEOPLE

« Va parler aux gens/ marche à travers le pays/ écoute les enfants/sais-tu seulement à quoi ils rêvent la nuit ? »

Avec douze nationalités noires et blanches, plus de mille églises indépendantes et les barbelés croisés de la censure et de l’apartheid, l’Afrique du Sud a un sacré problème de communication.

« Je bosse sans arrêt avec des blancs. On est copains, on va au restau ensemble, on fait la fête. Mais lorsqu’arrive le moment de se coucher, je rentre seul dans mon ghetto et eux dans le leur. Si l’on travaille main dans la main, on doit bien pouvoir vivre main dans la main », m’avait confié un yuppie black. « Marche à travers le pays, à pied, pas en Mercedes et dialogue ! », a conseillé Johnny Clegg. À Joburg, j’ai rencontré un responsable de haut niveau qui tient entre ses mains la destinée de dizaines d’artistes black. Au volant de sa BMW, étriqué dans son perfecto, il m’a avoué n’avoir jamais mis les pieds dans un club noir pour assister à un concert. « Certains libéraux ont ici cette attitude de voyeurs en allant dans les « shabeens », ces tripots clandestins des townships.», se défend-il. Talk to the people… mon gars !

La pluie s’écrasait sur le pare-brise et la Ford blanche de Richard Siluma fonçait sur la petite route à l’est de Joburg en direction de Randfontein. Jeune chien fou, casquette en jean de voyou. Richie est à trente ans un des plus brillants jeunes producteurs sud-africains. Son cursus dans le showbiz est exemplaire. Tour à tour grouillot, puis représentant chez les disquaires et chanteur, Richie contribue à la réalisation de certains albums de Stimela. Aujourd’hui son mbaqanga balance sacrément rasta avec son poulain Lucky Dube, le Peter Tosh local. Adulé par tous les jeunes blacks des ghettos, Lucky-reggae a su biaiser la censure en balançant « Slave ». Si dans le clip et les textes, « Slave » se réfère directement à la dépendance de l’alcool, les noirs lisent entre les lignes et l’esclavage glisse vers un sens plus large, une situation qu’ils connaissent bien. Depuis dix minutes, nous roulons sur un chemin de terre qui traverse un village de tôles et de parpaings. Richie gare bientôt la voiture sur un coin d’herbe et nous marchons vers la salle. Vu de l’extérieur, on croirait une version cheap de nos MJC de banlieues. Le producteur me prend la main pour me faire traverser la foule dense qui bloque l’entrée. À l’intérieur, tous les néons sont allumés et la sono chante Bob Marley. Je suis le seul blanc à des kilomètres à la ronde et tous les yeux se fondent dans les miens, comme pour me sonder. Richie me conduit au centre de la salle et m’installe à côté de la table de mixage. Sur les visages autour de moi, les sourires des jeunes blacks se sont illuminés. On me tape sur l’épaule, on vient me parler :« On est fier de te voir avec nous », « C’est super que tu partages la même chose que nous ». Une fille vient même me toucher pour s’assurer qu’elle n’est pas en train de rêver pas. Et je songe à cette chanson de Stevie Wonder contre l’apartheid « Dark and Lovely » : ces gens sont sombres et merveilleux. Lucky déboule sur scène, avec son groupe, ils sont tous vêtus de treillis. Les néons restent allumés, il n’y a pas d’éclairage de scène, et en plus, le digital delay est en rade ; ce soir, Lucky ne pourra pas toaster à son aise. Mais peu importe, son reggae mbaqanga fait des ravages. Les filles se déhanchent et hurlent. Et la clameur fait trembler les parois préfabriquées de la pseudo-MJC. Entre chaque chanson, Lucky s’installe au piano et chante une adaptation du « One Love » de Marley revisitée en “Freedom Will Come Tomorrow « (la liberté est pour demain). Quelques poings se lèvent et le reggae chaloupe à nouveau. Les deux choristes-danseuses s’agitent avec frénésie, apportant une touche torride au show, lorsque leurs seins font des bonds sous les chemises kaki. Quand Lucky entonne son hit « Slave », tous les zoulous lèvent les mains, les poignets serrés comme liés par une chaîne invisible. En jeans, T shirts et tennis, les ados du ghetto lavent leur spleen dans le courant reggae du mbaqanga. Le gig s’achève, je vais retrouver Lucky Dube dans son minibus, lorsqu’un type s’approche droit vers moi et pose ses deux mains sur les miennes: «Je vais peut-être mourir demain sous une balle, mais je suis fier de t’avoir rencontré. Si seulement les gens comme toi étaient plus nombreux.» Et il disparaît, aspiré par la nuit étoilée. Un chien hurle dans le lointain, le silence retombe sur le township.

« Sais-tu seulement à quoi ils rêvent la nuit ?», chante Johnny Clegg. Comment pourraient-ils le savoir, lorsque les blancs nés dans ce pays n’ont jamais mis les pieds dans un township pour toucher sa réalité.

TAKE MY HEART AWAY

« Chante-moi les chansons qui ont le goût de la liberté. »

Je craque sur l’album de Savuka, pour tout l’oxygène qu’il fait passer dans nos têtes : si “Talk To The People” et “l Call Your Name» sont sans doute les titres les plus forts, “Take My Heart Away” me file à chaque fois le plus fort coup de blues sud-africain. Et les images se précipitent… Les ados blondes ovationnant les tirades anti-apartheid de Johnny Clegg. Sur la FM, Chicco, le Michael Jackson du mbaqanga funky chante « We Miss You Manolo » et moi j’entends “We miss you Mandela”. Zia chante « le vent du changement» et il souffle sur Joburg. Dans cinq ans, Richard Siluma-la- débrouille aura peut-être monté la première maison de disques noire du pays. Ray Phiri avec Stimela proclame son « The Unfinished Story » et elle est décidément loin d’être achevée. Coyote, un des artistes qu’il produit pose en une chanson les données du problème: « Who’s The Lord Of The House »-qui doit diriger le maison- ? Le brillant Sipho « Hotstix » Mabuse, que Virgin avait sorti dans l’hexagone en version hideusement remixée par un new waveux sinistre, met son mbaqanga fusion pour chanter “Path to Freedom” – le chemin de la liberté -. Enfin, sur son LP « Paris-Soweto », Mahlathini rugit ces mots d’espoir: « C’est notre genre de liberté en Afrique/ On envoie notre message à travers la musique/c’est notre tradition en Afrique. » Dans le hall de l’aéroport Jan Smut, un jeune couple, main dans la main, fait ses adieux à la famille et aux copains. Pour beaucoup d’ados, l’exil à l’étranger reste la seule issue. Combien se sont ainsi échappés vers l’Angleterre, les States ou l’Australie ? La terre d’Afrique est pourtant si belle et si riche. Le paradis est à la portée de la main et à la fois si fugitif. Dans ma tête, les sons mêlés du mbaqanga roulent une vague de liberté. Dulcie September, représentante de l’ANC est assassinée chez nous, à Paris et dans le même espace-temps Johnny Clegg culmine au sommet de nos charts à la veille de la sortie de son nouvel et fulgurant LP. Nous étions tous des « juifs allemands », nous sommes désormais tous des « Shadow Men »…

Je dédie ce papier à tous les « Shadow Men » noirs et blancs qui ont mis tout leur feeling pour m’aider à réaliser ce reportage.

Voir sur Gonzomusic la première partie de ce reportage en Afrique du Sud

https://gonzomusic.fr/johnny-clegg-zulu-4-ever.html

Madame

J’aime le groupe zia, je souhaiterais avoir des vidéos sur eux.

Merci

Herman Marie

Madame

Je voudrais avoir une biographie sur Cindy Alter le groupe zia.

Merci

Herman

Madame,

Je voudrais avoir des renseignements sur Cindy Alter groupe zia. Par exemple des vidéos et des interview. Franchement zoulou en 1989.

Merci

Herman Marie

J,’aime bien le groupe zia, j’ai vu dans franchement zoulou, je voudrais avoir des vidéos sur Cindy Alter, elle chante très bien je suis une fan.

Merci

Herman Marie

Madame,

J’aimerais avoir des renseignements sur le groupe sud-africain zia.

Merci

Herman Marie

Tout est dit dans l’article…. merci