THE STORY OF COOL MAN COLEMAN

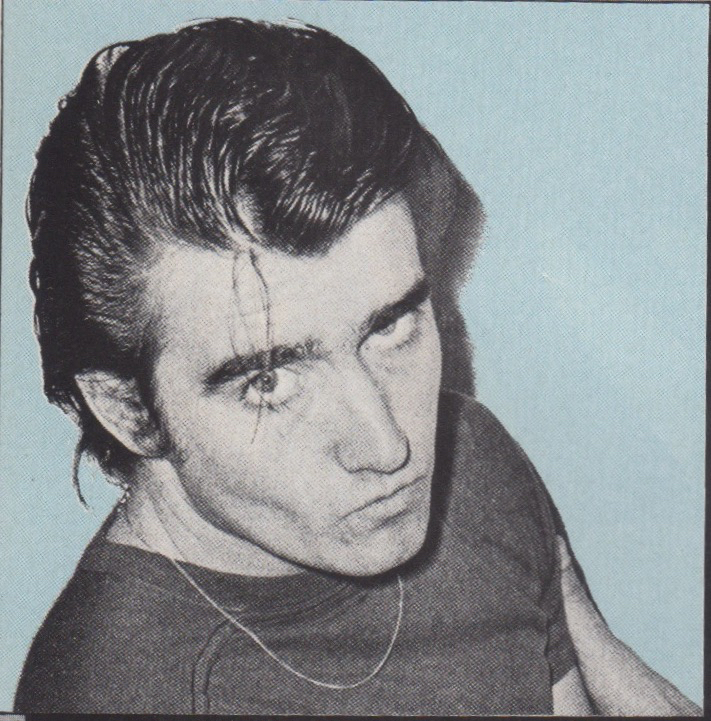

Il aura 73 ans le 15 mai prochain et plus de 60 années d’exercice du blues au compteur. Robert Lee Coleman est un de ces soldats inconnus de la musique noire. Sans jamais vraiment avoir quitté sa bonne ville de Macon, Georgia, il a parcouru le monde aux cotés des plus grands, tel the hardest working man in showbiz…mister James Brown himself. Coleman a également accompagné Percy Sledge, le héros de la Stax. D’abord à l’église, puis dans les clubs ET à l’église, le cœur du guitariste a toujours balancé. Rencontre avec le cool man Coleman le jour de la sortie de son album « What Left » !

« Je jouerai jusqu’à ce que le bon Dieu décide de me rappeler à lui », a coutume de dire Robert Lee Coleman. Depuis son enfance, il a embrassé le blues pour ne jamais le quitter, comme la plus fidèle des épouses. Après toutes ces années d’impeccable exercice de cette émotionnelle musique du delta, il publie « What Left » et c’est seulement le 3éme album de sa longue carrière. Mais c’est peut-être le plus crucial. Avec ses douze titres aussi black que beautiful ( voir sur Gonzomusic https://gonzomusic.fr/robert-lee-coleman-what-left.html ) RL Coleman, lauréat de la fameuse Music Maker Relief Foundation mérite largement d’entrer dans la lumière. Humble, les yeux pétillants dès qu’il évoque le blues, le guitariste est aussi malin comme un gamin. Échanger avec lui sur Skype se révèle un moment plein d’émotion, à l’image de sa musique. Rencontre avec Robert Lee Coleman…et son producteur.

« Hello Robert Lee, où te-trouves tu actuellement ?

Je suis à Macon, Georgia.

Macon est très proche de la ville d’Augusta où est né James Brown à seulement 117 miles de toi. Il a également vécu à Macon. Je présume que James Brown et toi avez partagé un certain nombre d’expériences en grandissant dans ce sud où la ségrégation était implacable ?

C’était très difficile, mais je suis parvenu à m’en sortir. On devait se poser à l’arrière des autobus, on nous interdisait d’utiliser les mêmes toilettes que les blancs. Même les fontaines publiques pour se désaltérer étaient distinctes. Et en plus, on devait à chaque fois emprunter les entrées de service, jamais les portes principales, pour accéder aux bâtiments publics comme aux restaurants. J’étais tout gamin à l’époque, je suis né en 1945. Dans les années 50, ce n’était vraiment pas facile d’être noir.

Et c‘était pareil pour les hôpitaux, un noir ne pouvait pas aller se faire soigner dans un hôpital pour les blancs. C’est ainsi que la plupart des bébés noirs naissaient à la maison, c’est ton cas Robert Lee ?

Moi j’ai eu la chance de naitre dans un centre médical, mis en 1945 c’était une exception.

Un membre de ta famille t’a introduit à la musique.

C’était mon beau-père. Tout le monde le surnommait Steel ( acier), il savait jouer n’importe quoi…de la country, du blues…il excellait en tout. Il avait appris tout seul. Et moi j’ai appris en l’observant, tout en grandissant à ses cotés. Il ne m’a jamais rien enseigné. Mais à chaque fois qu’il prenait la guitare, je m’asseyais à ses pieds et je l’observais.

Il ne t’a jamais appris à jouer mais toi tu as su apprendre.

Oh, que oui !

Te souviens-tu du moment où tu as eu ta première guitare ?

J’ai commencé par jouer à l’église très jeune. D’ailleurs j’ai consacré une bonne moitié de ma carrière à jouer dans des églises. J’accompagne les formations gospel. J’ai commencé à jouer de la musique profane, à me produire dans les clubs, lorsque j’ai eu 16 ans. Mais je joue de la guitare depuis ma petite enfance.

Tu as commencé à l’àge de six ans ?

Oui, quelque chose comme ça, j’ai vraiment commencé la musique très jeune.

Comment es-tu passé de l’église aux clubs de blues ?

En fait, je n’ai jamais renoncé à l’un pour l’autre. Lorsque j’ai commencé à me produire dans les clubs, j’ai toujours continué à jouer dans les églises de Macon. Dieu a su me donner ce don, mais il ne m’a jamais précisé où je devais l’exercer.

On peut dire que tu as Sa permission de jouer où bon te semble !

(rire) Je vais avoir 73 ans en mai prochain et on peut dire que je crois en Dieu depuis toujours. J’aime penser que lui croit aussi en moi.

En 1970, James Brown a débarqué à Macon car son groupe venait à nouveau de jeter l’éponge et qu’il devait absolument recruter de nouveaux musiciens. C’est ainsi que vous vous êtes rencontrés.

En 1970, James Brown a débarqué à Macon car son groupe venait à nouveau de jeter l’éponge et qu’il devait absolument recruter de nouveaux musiciens. C’est ainsi que vous vous êtes rencontrés.

C’est grâce à Clint Brantley, l’un de ses deux managers qui avait réussi à sortir James de prison. Et il n’avait plus son groupe précédent, car si je me souviens bien, soit il les avait viré soit ce sont eux qui avaient claqué la porte. Mais en 1970, James m’a engagé pour l’accompagner et j’ai joué sur au moins quatre de ses albums, dont le fameux « Hot Pants ».

Humainement, comment était-il ? Cool ou il fallait tenir son rang et lui donner du Mister James Brown ceci et du Mister James Brown cela ?

Ah, tu plaisantes, il était ultra strict. C’était un type bien, mais il était très très sévère. Cependant, il n’avait sans doute pas le choix, pour parvenir à s’élever jusqu’à devenir numéro un.

Il ne t’a jamais mis à l’amende ?

Si…

Non…pour quelle raison ? Tu étais arrivé en retard à la répétition ?

À cause d’une chanson. Lui voulait qu’on la fasse d’une certaine manière et j’ai osé lui dire que je n’étais pas d’accord. Et j’ai mis mon feeling dans cette chanson, c’est pour cela qu’il m’a mis à l’amende. C’est la seule fois où mister James Brown m’a collé une amende !

Les deux fois où j’ai interviewé James Brown je me souviens avoir été impressionné par son sens de l’humour. Il était drôle ?

On a beaucoup ri, c’est vrai, avec James Brown ! J’ai vraiment adoré jouer avec lui. J’étais très jeune à l’époque, j’avais 25 ans et c’était absolument grisant de se retrouver à ses côtés.

Mais, avant de jouer avec James Brown, tu as côtoyé un autre grand fauve de la soul music, Percy Sledge qui venait de composer l’immortel « When a Man Loves a Woman ».

J’ai adoré jouer avec Percy. Il savait se montrer si généreux pour son public. Mais il savait également l’être avec ses musiciens. C’était un type facile à vivre.

Tu as collaboré à la fois sur scène et en studio avec lui, où enregistriez-vous ?

Toujours au fameux Muscle Shoals, en Alabama ( à 500km à l’ouest de Macon) où enregistraient la plupart des artistes du label Stax. C’est aussi la ville natale de Percy (en fait il est né à Leighton, un petit village à 15 km de là NDR), c’est un enfant du pays. Percy était extrêmement humain ce qui ne gâchait rien à son immense talent. Il nous manque tant.

C’est l’amour de la soul et du blues qui te porte depuis toutes ces années ?

Oui, le sentiment que je porte au blues, cela s’appelle de l’amour. C’est une relation si puissante. Cet amour m’est venu après avoir écouté les plus grands musiciens de blues. Désormais, tout ce qui compte vraiment dans la vie c’est de faire du blues. Et j’en apprécie chaque seconde, crois-moi.

Si tu pouvais changer quelque chose à ta vie, toi tu ne changerais rien ?

Non, absolument rien.

Il y a 12 chansons sur « What Left », et la première est cette reprise de Johnny Guitar Watson « Real Motha For You ».

Oui, j’ai toujours aimé cette chanson alors j’ai choisi de la reprendre. Il y a trois autres reprises sur cet album, toutes les autres sont mes compositions.

Comme ce superbe « Tennessee Whiskey/ I’d Rather Go Blind »…

C’est ma nièce, Shana Hardgrove et une de ses amies, Laverne Smith, qui la chantent. Je trouvais que des voix féminines collaient parfaitement à l’esprit de cette chanson; j’ai donc convié ces deux filles en studio pour l’interpréter.Il y a aussi « Big Boss Man » ma reprise du brillant Jimmy Reed. Je la reprend depuis plus de 50 ans, c’est comme si elle faisait partie de moi. Elle est intemporelle, elle parle de l’exploitation de l’homme par l’homme, une pratique qui a encore cours de nos jours. Je chante également le « Done Something Wrong » d’Ellmore James.

Si ce n’est pas triste ce n’est pas vraiment du blues ?

Non, pas forcément. En tout cas, pas dans ma vision du blues, car le blues peut être joyeux, même s’il est triste, le plus souvent. Le blues fait en sorte que je me sente bien, je me relaxe lorsque je joue du blues. Je suis un bluesman jusqu’au bout de mes os. Le blues a pris possession de mon corps et il n’y a rien que je puisse faire, à part le faire sortir de moi, en l’interprétant. C’est tout ce que j’aime, alors c’est ce que je fais le plus clair de mon temps. Bref, je suis un bluesman dans tous les sens du terme.

Parlons de l’enregistrement de l’album, où avez-vous travaillé ?

Nous avons fait « What Left » à Athens, en Georgie. (à moins de 150 km de sa ville de Macon)

Tim et Zak Alister ont produit cet album, tu peux nous parler d’eux ?`

Tim Duffy de Music Maker Relief Foundation me soutient depuis déjà 12 ans. Quant à Zak, il est venu à Macon et il a joué avec moi. C’est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Il m’a rappelé quelque temps après, pour me dire qu’il voulait produire mon album.

Alors est ce que tu lui as dit : oui ?

Je lui ai dit : « Oui, tu peux produire mon album ». On peut dire que j’ai adoré chaque minute que nous avons passée à travailler sur ce disque. Nous avons enregistré huit chansons dans la foulée, on ne pouvait plus s’arrêter. Et le lendemain, nous avons fait les over-dubs. Avec mon groupe, on est très proches, nous savions ce que nous voulions et nous avons une telle habitude de faire du blues ensemble, depuis des années. Ces types qui m’accompagnent comptent parmi les meilleurs musiciens de Macon.

Il y a beaucoup de talents à Macon, Georgia ?

Macon a toujours produit de très grands musiciens. Otis Redding était du coin. Tout comme Little Richard et Bill Berry de R.E.M.

Il y a beaucoup d’églises à Macon et donc forcément cela fait beaucoup de musiciens…

…et beaucoup de bonne musique. Et même si tu n’entendras sans doute jamais parler de la plupart d’entre eux, on y trouve les musiciens les plus expérimentés de la région. »

Zak Alister (voir sur Gonzomusic https://gonzomusic.fr/zak-alister-lami-americain.html ) a produit « What Left », sa contribution au projet de mécénat du Music Maker Relief Foundation de Tim Duffy, de venir en aide aux vieux musiciens de blues, leur permettant ainsi de préserver cet héritage vivant en les aidant à continuer exercer leur art.

« J’ai rencontré Robert Lee en jouant avec lui à Macon, dans le cadre d’une tournée organisée par MMRF. C’était dans un petit club, le Back Porch Lounge derrière un Holiday Inn kitch, mais j’ai tout de suite accroché avec le groupe. Normal, j’avais appris tout le répertoire du band. Il me demande ce que je veux jouer, je choisis une de ses morceaux et on envoie le truc. Immédiatement avec Wyatt, l’autre guitariste on s’est super entendu., avec le bassiste aussi. Bubu Robinson, le batteur est une machine infernale avec un swing d’enfer.

Moi j’ai été bluffé par les cuivres. Ils étaient là ?

Ben non, car c’est là où j’ai « produit » le truc, en rajoutant une section de cuivre et un orgue Hammond pour élargir le spectre sonore de RL Coleman. Car le band, à la base, c’est juste guitare basse batterie et un gars à l’harmonica.

Les cuivres donnent une dimension incroyable à l’album…

J’ai demandé à Crispin Cioe, qui jouait également avec James Brown, s’il pouvait intervenir et il a accepté. Tout comme mon copain Rob Arthur qui est à la fois le clavier et le directeur musical de Peter Frampton qui a aussi accepté de venir jouer sur l’album. Tu lui demande n’importe quoi et il le fait. Tu veux Jon Lord de Deep Purple, il te fait Jon Lord. Tu lui demande de te faire Billy Preston et c’est comme si Billy Preston était là. Il est incroyable. En fait, j’ai d’abord fait un premier mix avec le band, que j’ai fait écouter à Tim Duffy, le boss de Music Maker Relief Foundation, et à Robert Lee. Je leur ai dit : « voilà comment sonne le groupe, mais si vous me laissez faire, on peut le booster drastiquement. » Ils m’ont donné carte blanche, et là j’ai écrit des arrangements, pour les trois morceaux qui contiennent des cuivres et j’ai envoyé tout ça à Rob. Par la magie d’internet, il nous a renvoyé les fichiers et on a fait la prod de ce qu’on entend aujourd’hui.

Tu contribues à MMRF depuis longtemps, sous quelles formes ?

J’ai commencé à envoyer des guitares à Tim Duffy pour qu’il les distribue à ses lauréats. Ce sont des guitares vintage, classiques, rien que des guitares qui ont le feeling. Tu prends la guitare, tu touches le manche. Ou ça passe ou ça ne passe pas. Je me fiche de l’esthétique, c’est l’émotion qui compte.

Et comment t’es-tu retrouvé à produire Robert Lee Coleman ?

Tim Duffy m’a dit que Robert Lee avait vraiment besoin d’enregistrer un nouvel album, car le dernier publié ne sonnait pas bien. Et j’ai dit : ok on le fait, ce sera ma contribution. Comme le contact s’était super bien passé avec lui, j’étais certain que nous ferions un joli boulot ensemble. Cela me fend le cœur que de tels musiciens ne puissent plus vivre de leur blues, voilà pourquoi il est essentiel de les aider. Pour qu’ils puissent continuer à jouer et à faire en sorte que cette musique merveilleuse demeure vivante. »

Pour acheter l’album

https://robertleecoleman.bandcamp.com/album/what-left