ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

C’est comme la langue d’Ésope…à la fois la meilleure et la pire des choses; découvert au Festival de Cannes, sorti en salles depuis le 14 aout , ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD malgré son incontestable succès semble aussi haï qu’adulé. Perso, avec un tiers de ses 161 minutes… soit 53 minutes à écouter du super rock dans une super caisse qui file à toute allure dans l’échiquier lumineux des spots du LA de mon adolescence, j’ai absolument et intégralement kiffé ce dernier (ultime ?) Tarantino.

C’est comme la langue d’Ésope…à la fois la meilleure et la pire des choses; découvert au Festival de Cannes, sorti en salles depuis le 14 aout , ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD malgré son incontestable succès semble aussi haï qu’adulé. Perso, avec un tiers de ses 161 minutes… soit 53 minutes à écouter du super rock dans une super caisse qui file à toute allure dans l’échiquier lumineux des spots du LA de mon adolescence, j’ai absolument et intégralement kiffé ce dernier (ultime ?) Tarantino.

Si j’avais pu oublier combien on clopait non-stop dans les 70’s, « Once Upon A Time in Hollywood » serait toujours là pour me le rappeler. Mais pas seulement. Bien sûr, la fibre nostalgique joue à fond et c’est sans doute ce qui permet à Tarantino de rafler la mise avec sa locomotive estivale qui balaye tout sur son passage, comme une tornade Dorian version rock et déjantée. D’abord il y a les caisses : comment résister à la Cadillac Coupe de Ville 66 conduite par Booth dans la moitié du film ? C’était en version décapotable et blanche la toute première caisse que j’ai conduit de ma vie…sur un parking de Tarzana dans la Vallée, car je n’avais pas encore le permis. De même, sa Karman perso bleu délavé de 66… est la même, si je ne m’abuse, que celle de José Louis Bocquet, mon confrère et pote des années télé Drevet, auteur de BD et boss de chez Dupuis. Quant à l’incroyable MG TD de 1950, conduite par le Roman Polanski du film, c’est pile le genre de caisse que l’on trouvait à chaque coin de rue de Los Angeles lorsque j’y ai débarqué pour la première fois en 1974. Le pied intégral, alors était de se poser dans le parking de chez Tower Records, ou de déguster un chili-burger sur la terrasse du wagon de chemin de fer de chez Carney’s et de mater le ballet toutes ces automobiles incroyables qui défilaient l’une après l’autre sur Sunset Boulevard. Classiques ayant traversé les âges comme par la magie d’une machine à remonter le temps, Bentley, Rolls, Ferrari, Maserati, Jaguar, MG, Triumph, Austin Hailey ou Mercos, du côté des étrangères et Cadillac, Firebird, Thunderbird, Trans AM, Dodge Challenger, Mustang, Studebaker, Plymouth, Camaro, Corvette coté US…sans oublier quelques raretés, comme cette Excalibur pilotée par Rod Stewart, croisé et salué à l’époque dans une station-service d’Hollywood. Quelques années plus tard, à l’aube des 80’s durant les années BEST, je passais tous mes étés à LA à interviewer des artistes chez eux, en live ou en studio…et pour aller d’un point à un autre de la Cité des Anges, plutôt que de louer une caisse moderne chez Hertz ou Avis, j’allais sur la Cienega chez le bien nommé Rent A Wreck – littéralement loue une épave- louer de vieilles Mustang 68 , des Camaro ou des Firebirds certes pas en « état concours », la peinture un peu défraichie et souvent même cabossée, mais des caisses aussi funky que géniales, qui me permettaient de foncer exactement comme Booth à train d’enfer en décapotable décapotée dans les rues de LA, à regarder les palmiers défiler au-dessus de ma tête.

Si j’avais pu oublier combien on clopait non-stop dans les 70’s, « Once Upon A Time in Hollywood » serait toujours là pour me le rappeler. Mais pas seulement. Bien sûr, la fibre nostalgique joue à fond et c’est sans doute ce qui permet à Tarantino de rafler la mise avec sa locomotive estivale qui balaye tout sur son passage, comme une tornade Dorian version rock et déjantée. D’abord il y a les caisses : comment résister à la Cadillac Coupe de Ville 66 conduite par Booth dans la moitié du film ? C’était en version décapotable et blanche la toute première caisse que j’ai conduit de ma vie…sur un parking de Tarzana dans la Vallée, car je n’avais pas encore le permis. De même, sa Karman perso bleu délavé de 66… est la même, si je ne m’abuse, que celle de José Louis Bocquet, mon confrère et pote des années télé Drevet, auteur de BD et boss de chez Dupuis. Quant à l’incroyable MG TD de 1950, conduite par le Roman Polanski du film, c’est pile le genre de caisse que l’on trouvait à chaque coin de rue de Los Angeles lorsque j’y ai débarqué pour la première fois en 1974. Le pied intégral, alors était de se poser dans le parking de chez Tower Records, ou de déguster un chili-burger sur la terrasse du wagon de chemin de fer de chez Carney’s et de mater le ballet toutes ces automobiles incroyables qui défilaient l’une après l’autre sur Sunset Boulevard. Classiques ayant traversé les âges comme par la magie d’une machine à remonter le temps, Bentley, Rolls, Ferrari, Maserati, Jaguar, MG, Triumph, Austin Hailey ou Mercos, du côté des étrangères et Cadillac, Firebird, Thunderbird, Trans AM, Dodge Challenger, Mustang, Studebaker, Plymouth, Camaro, Corvette coté US…sans oublier quelques raretés, comme cette Excalibur pilotée par Rod Stewart, croisé et salué à l’époque dans une station-service d’Hollywood. Quelques années plus tard, à l’aube des 80’s durant les années BEST, je passais tous mes étés à LA à interviewer des artistes chez eux, en live ou en studio…et pour aller d’un point à un autre de la Cité des Anges, plutôt que de louer une caisse moderne chez Hertz ou Avis, j’allais sur la Cienega chez le bien nommé Rent A Wreck – littéralement loue une épave- louer de vieilles Mustang 68 , des Camaro ou des Firebirds certes pas en « état concours », la peinture un peu défraichie et souvent même cabossée, mais des caisses aussi funky que géniales, qui me permettaient de foncer exactement comme Booth à train d’enfer en décapotable décapotée dans les rues de LA, à regarder les palmiers défiler au-dessus de ma tête.

Comme dans les chansons de Springsteen, après les bolides c’est au tour du rock de nous séduire. Et sur ce terrain-là, on peut toujours faire confiance à Tarantino, dont chaque BO façonnée comme un petit bijou sait titiller en nous la fibre mélancolique pour nous faire fondre comme neige au soleil. « Jackie Brown » et son irrésistible soulitude exacerbée, comme « Pulp Fiction » et son rock 60’s étant sans doute les plus réussies. Soniquement, le track-listing de « Once Upon A Time in Hollywood » est une tuerie intégrale. Tarantino, s’affranchissant volontairement des stéréotypes hippies, a fait l’impasse sur Janis, le Jefferson Airplane, les Doors ou le Dead pour exhumer quelques raretés oubliées, dont le fameux Paul Revere & the Raiders, avec pas loin de trois titres sélectionnés, comme il avait su aussi bien remettre au gout du jour Harold Melvin & the Blue Notes dans « Jackie Brown ». De même, on (re)découvre quelques compos obscures, comme ce fulgurant « Straight Shooters » par The Mamas and the Papas ou le « The Circle Game » de Buffy Sainte-Marie déjà utilisé dans « The Strawberry Statement (Des fraises et du sang) » en…1970. Seule ombre à ce tableau, Quentin, franchement là tu aurais pu nous éviter l’extrait d’une chanson de Manson, piètre compositeur aux frustrations criminelles.

Comme dans les chansons de Springsteen, après les bolides c’est au tour du rock de nous séduire. Et sur ce terrain-là, on peut toujours faire confiance à Tarantino, dont chaque BO façonnée comme un petit bijou sait titiller en nous la fibre mélancolique pour nous faire fondre comme neige au soleil. « Jackie Brown » et son irrésistible soulitude exacerbée, comme « Pulp Fiction » et son rock 60’s étant sans doute les plus réussies. Soniquement, le track-listing de « Once Upon A Time in Hollywood » est une tuerie intégrale. Tarantino, s’affranchissant volontairement des stéréotypes hippies, a fait l’impasse sur Janis, le Jefferson Airplane, les Doors ou le Dead pour exhumer quelques raretés oubliées, dont le fameux Paul Revere & the Raiders, avec pas loin de trois titres sélectionnés, comme il avait su aussi bien remettre au gout du jour Harold Melvin & the Blue Notes dans « Jackie Brown ». De même, on (re)découvre quelques compos obscures, comme ce fulgurant « Straight Shooters » par The Mamas and the Papas ou le « The Circle Game » de Buffy Sainte-Marie déjà utilisé dans « The Strawberry Statement (Des fraises et du sang) » en…1970. Seule ombre à ce tableau, Quentin, franchement là tu aurais pu nous éviter l’extrait d’une chanson de Manson, piètre compositeur aux frustrations criminelles.

Après les références musicales, Tarantino s’offre de très nombreux clins d’œil à cette télévision des 60’s qu’il vénère. Tout d’abord, sa série imaginaire BOUNTY LAW avec Rick Dalton en vedette en évoque furieusement une autre : WANTED DEAD OR ALIVE (AU NOM DE LA LOI) avec Steve McQueen…qui « apparait » justement dans le film sous les traits du comédien (assez ressemblant) Damian Lewis (découvert dans HOMELAND). Mais surtout, on y cite pêle-mêle tous ces feuilletons westerns qui nous ont fait grandir ( ou pas ?) : THE VIRGINIAN, BONANZA, CHAPARRAL ou LA GRANDE VALLÉE.

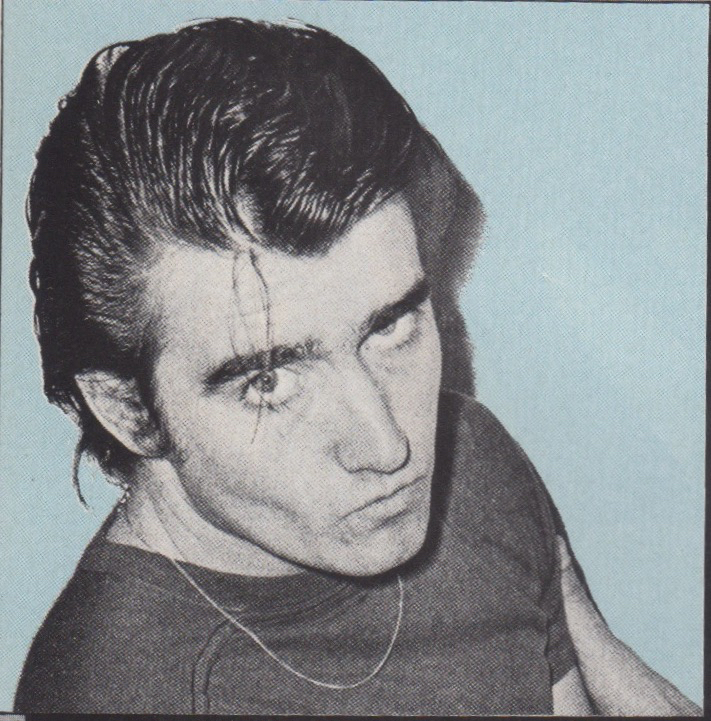

Enfin, l’autre élément de puissante séduction du film réside, bien entendu, dans son casting. Car si Pitt – mention spéciale au vrai/faux look Redford-et DiCaprio n’en sont pas à leur premier coup, Tarantino a réalisé un sans-faute en sélectionnant ses comédiens et en premier lieu Margot Robbie, aussi solaire qu’insouciante dans la peau de Sharon Tate ou la très jeune Julia Butters (Trudi Fraser) qui rend, coup pour coup dans ses répliques, face à DiCaprio/Dalton, sur le tournage de LANCER. Enfin, LA révélation de « Once Upon A Time in Hollywood » est incontestablement Margaret Qualley, envoutante dans le rôle de Pussycat, la jeune hippie de la Manson Family qui tente (en vain) de séduire Cliff Booth, la « doublure-cascadeur » de DiCaprio/ Dalton. Son perpétuel sourire qui fait la moue évoque une autre comédienne et c’est normal puisque Margaret Qualley n’est autre que la fille (et le portrait craché) d’Andie MacDowell (« Greystoke », « 4 mariages et un enterrement »). Dans la véritable histoire de Charles Manson, Pussycat était souvent envoyée par le « gourou » pour séduire des hommes qui pouvaient être utile à ses plans déments. Plus contestable, et source de polémique avec la famille du comédien défunt, la manière dont est dépeint Bruce Lee, la star des films de kung-fu. ncarné par Mike Moh, découvert dans la série STREET FIGHTER : RESURRECTION, Bruce Lee est effectivement largement moqué dans le script de Tarantino, rossé par Cliff Booth et terriblement « vantardisé » lorsqu’il ose se comparer à Cassius Clay, mais je pense qu’il faut plutôt le classer au rayon « pitreries », qu’affectionne tant Tarantino, qu’à un soi master-plan raciste anti-chinois assumé de la part du réalisateur. De même, en cette période d’après #MeToo, il se voit aussi taxer de « sexiste » par certaines rédactrices qui reprochent au film un net déséquilibre entre le nombre de dialogues des unes et des autres. Mais bon, même au cinéma, on ne paye pas au poids tout de même ! Si l’on veut critiquer utilement « Once Upon A Time in Hollywood » il suffit d’appuyer là où cela fait le plus mal : un scénario ultra-simpliste où, dans le fond, il ne se passe pas grand-chose…mais une telle définition ne s’appliquerait-elle pas également à une écrasante majorité de longs-métrages et à 90% des films hexagonaux, ceux-là justement tant décriés par le nouveau boss du CNC dont les déclarations cash à ce sujet passent très mal dans l’industrie cinématographique ?

Enfin, l’autre élément de puissante séduction du film réside, bien entendu, dans son casting. Car si Pitt – mention spéciale au vrai/faux look Redford-et DiCaprio n’en sont pas à leur premier coup, Tarantino a réalisé un sans-faute en sélectionnant ses comédiens et en premier lieu Margot Robbie, aussi solaire qu’insouciante dans la peau de Sharon Tate ou la très jeune Julia Butters (Trudi Fraser) qui rend, coup pour coup dans ses répliques, face à DiCaprio/Dalton, sur le tournage de LANCER. Enfin, LA révélation de « Once Upon A Time in Hollywood » est incontestablement Margaret Qualley, envoutante dans le rôle de Pussycat, la jeune hippie de la Manson Family qui tente (en vain) de séduire Cliff Booth, la « doublure-cascadeur » de DiCaprio/ Dalton. Son perpétuel sourire qui fait la moue évoque une autre comédienne et c’est normal puisque Margaret Qualley n’est autre que la fille (et le portrait craché) d’Andie MacDowell (« Greystoke », « 4 mariages et un enterrement »). Dans la véritable histoire de Charles Manson, Pussycat était souvent envoyée par le « gourou » pour séduire des hommes qui pouvaient être utile à ses plans déments. Plus contestable, et source de polémique avec la famille du comédien défunt, la manière dont est dépeint Bruce Lee, la star des films de kung-fu. ncarné par Mike Moh, découvert dans la série STREET FIGHTER : RESURRECTION, Bruce Lee est effectivement largement moqué dans le script de Tarantino, rossé par Cliff Booth et terriblement « vantardisé » lorsqu’il ose se comparer à Cassius Clay, mais je pense qu’il faut plutôt le classer au rayon « pitreries », qu’affectionne tant Tarantino, qu’à un soi master-plan raciste anti-chinois assumé de la part du réalisateur. De même, en cette période d’après #MeToo, il se voit aussi taxer de « sexiste » par certaines rédactrices qui reprochent au film un net déséquilibre entre le nombre de dialogues des unes et des autres. Mais bon, même au cinéma, on ne paye pas au poids tout de même ! Si l’on veut critiquer utilement « Once Upon A Time in Hollywood » il suffit d’appuyer là où cela fait le plus mal : un scénario ultra-simpliste où, dans le fond, il ne se passe pas grand-chose…mais une telle définition ne s’appliquerait-elle pas également à une écrasante majorité de longs-métrages et à 90% des films hexagonaux, ceux-là justement tant décriés par le nouveau boss du CNC dont les déclarations cash à ce sujet passent très mal dans l’industrie cinématographique ?

Certes, « Once Upon A Time in Hollywood » pèche autant par la faiblesse de son narratif que par les « délires » habituels de Quentin Tarantino. Souvenez-vous des très larges libertés prises avec l’Histoire par le réalisateur de Knoxville, Tennessee, dans la scène finale – et oh combien jubilatoire- de son « Inglorious Basterds », il nous fait exactement le même coup avec l’épilogue de son « Once Upon A Time in Hollywood »…que , bien entendu, je ne compte pas vous spoiler. En même temps, il nous avait prévenus dés le choix du titre : once upon a time…il était une fois…c’est donc une fable qu’il nous conte et non pas un reportage tourné en cinéma-vérité sur l’immonde Manson et le monstrueux assassinat de Sharon Tale. En résumé, yes… le film n’est pas LE chef-d’œuvre intégral attendu pour un ultime Tarantino, puisque ce dernier laisse courir la rumeur qu’il pourrait bien remiser définitivement sa casquette de réalisateur après seulement DIX longs-métrages en presque trois décennies…du coup, cela devrait donner envie à ce dernier de rempiler et de nous sortir de nouveaux films. Finalement, ce qui demeure, après ces 2H 41mn de clip rock et d’images nostalgiques où je retrouve les cinémas les plus emblématiques de Westwood à Hollywood, le Fox Theater et le Dome, est un extraordinaire et vibrant flashback. Je crois que vous l’aurez compris, je n’ai pas boudé mon plaisir.