STYXY FINGERS

Voici 40 ans dans BEST GBD s’envolait pour Philadelphie à la rencontre du grand Barnum de Styx. Le groupe aussi grandiloquent que pompeux de Chicago était alors au sommet de sa gloire avec la publication de son 10ème LP, le concept-album « Paradise Theater ». Seul écueil majeur : l’envoyé de la rue d’Antin était persuadé avant même de les avoir vu sur scène qu’un truc pareil ne marcherait jamais en France. Bingo !

Voici 40 ans dans BEST GBD s’envolait pour Philadelphie à la rencontre du grand Barnum de Styx. Le groupe aussi grandiloquent que pompeux de Chicago était alors au sommet de sa gloire avec la publication de son 10ème LP, le concept-album « Paradise Theater ». Seul écueil majeur : l’envoyé de la rue d’Antin était persuadé avant même de les avoir vu sur scène qu’un truc pareil ne marcherait jamais en France. Bingo !

Si Donald Trump avait existé en 1981, je parie que les Styx auraient joué pour lui ! Mais à l’époque le héros de la droite US était au pouvoir et c’était un certain Ronald Reagan. Anyway… Styx avait déjà dix albums et dix ans d’expérience au compteur, ils étaient les chéris des ados des petites villes du Midwest et de la Rust Belt, mais en France la sauce n’avait jamais prise, le créneau avoisinant étant largement occupé par Queen, par exemple. C’est dire si en prenant l‘avion pour Philadelphie ce jour-là, j’avais déjà émis les plus grands doutes sur ma capacité à traverser le … Styx. J’avoue qu’à BEST je n’étais pas un spécialiste de la descente en flammes, optant toujours pour plutôt occuper de manière positive les quelques cm2 de papier qui m’étaient octroyés au lieu de les gâcher pour dénoncer telle ou telle daube, la seule exception étant que quand le tuc devient tellement énorme que tu es forcé d’en parler. Je ne m’étais bien entendu pas relu depuis l’époque, mais avec l’album « Paradise Theater » et la tournée qui allait avec, Styx était au sommet de sa carrière… même si celle-ci n’avait aucune chance d’aboutir dans l’Hexagone. T surtout ce groupe n’était pas vraiment mas tasse de thé. Cependant, il faut le reconnaitre, 40 plus tard le groupe de Chicago existe toujours et leur dernier CD, le 17ème « Crash of the Crown » est millésimé 2021, preuve qu’il y a toujours un public pour ça aux USA. Flashback… et rencontre avec Dennis De Young…

Si Donald Trump avait existé en 1981, je parie que les Styx auraient joué pour lui ! Mais à l’époque le héros de la droite US était au pouvoir et c’était un certain Ronald Reagan. Anyway… Styx avait déjà dix albums et dix ans d’expérience au compteur, ils étaient les chéris des ados des petites villes du Midwest et de la Rust Belt, mais en France la sauce n’avait jamais prise, le créneau avoisinant étant largement occupé par Queen, par exemple. C’est dire si en prenant l‘avion pour Philadelphie ce jour-là, j’avais déjà émis les plus grands doutes sur ma capacité à traverser le … Styx. J’avoue qu’à BEST je n’étais pas un spécialiste de la descente en flammes, optant toujours pour plutôt occuper de manière positive les quelques cm2 de papier qui m’étaient octroyés au lieu de les gâcher pour dénoncer telle ou telle daube, la seule exception étant que quand le tuc devient tellement énorme que tu es forcé d’en parler. Je ne m’étais bien entendu pas relu depuis l’époque, mais avec l’album « Paradise Theater » et la tournée qui allait avec, Styx était au sommet de sa carrière… même si celle-ci n’avait aucune chance d’aboutir dans l’Hexagone. T surtout ce groupe n’était pas vraiment mas tasse de thé. Cependant, il faut le reconnaitre, 40 plus tard le groupe de Chicago existe toujours et leur dernier CD, le 17ème « Crash of the Crown » est millésimé 2021, preuve qu’il y a toujours un public pour ça aux USA. Flashback… et rencontre avec Dennis De Young…

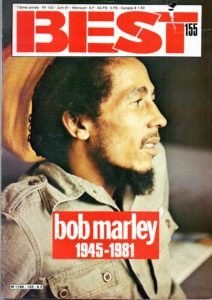

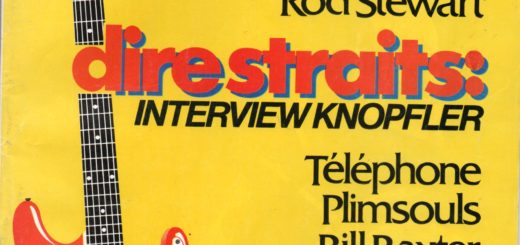

Publié dans le numéro 155 de BEST sous le titre :

Publié dans le numéro 155 de BEST sous le titre :

MONSIEUR STYX

Dans la Mythologie, le Styx est un fleuve ténébreux qui mène droit aux Enfers. Mais en 1981, les mythes se doivent d’être accessibles à tous: Styx, aujourd’hui, c’est le patronyme d’un groupe de soft heavy metal qui depuis longtemps écume les charts US. Styx est une énorme machine à dollars qui tourne avec la haute précision d’une planche à billets. Dans les moments de crise, les yankees ne perdent jamais leur sens du business. Ils se disent « Si ça vend chez nous, c’est que le produit est au point. Donc ça doit se vendre ailleurs. CQFD ». Ailleurs… c’est justement chez nous. Voilà pourquoi je me suis retrouvé au Hilton Philadelphie, un samedi couvert d’avril. Face à mes sens décalés par les tilts des fuseaux horaires, Styx aurait tout le loisir de déployer le kit complet de ses talents…

Pour l’occasion, I ‘hôtel avait été transformé en tour de Babel de la presse rock. Dans le lobby du Hilton, sous un lustre-planète, les journalistes grecs, israéliens, espagnols, portugais, allemands, hollandais, anglais et j’en oublie surement, attendaient Jason, l’homme de la « company A & M ». Le concert avait lieu 4 800 m de là, au Spectrum, l’un des stades triplés de Philadelphia. Mais pas question de marcher jusque-là : un service de limousines avait été prévu, assurant un véritable pont terrien entre l’hôtel et le stade. L’organisation et le service d’ordre, comme toujours dans les concerts aux États-Unis sont tout à fait parfaits. Des rangées de kids en T-shirts Styx remplissent les travées de sièges, et les différentes entrées ne cessent d’en vomir de nouveaux. Le public est vraiment très jeune : moins de 16 ans en moyenne. Ils sont super mignons mais moi avec mes 24 ans j’ai l’air d’un fossile. Mon billet informatisé par Ticketron me conduit droit au troisième rang face au rideau noir qui masque la scène. Heureusement pour la membrane de mes tympans, Styx a le bon goût de suspendre à 46 m de haut ses colonnes sonores. Après une ou deux annonces en voix off, on entend des comédies musicales des 30’s et la salle se plonge dans l’obscurité. Hurlements des kids lorsque le rideau se lève et que les cinq actionnaires de la S.T.Y.X. corporation éclatent dans la lumière. Le ton est donné: une superproduction, du grand spectacle et un professionnalisme exercé.

Styx balance ses vocaux et les mélodies s’envolent dans la lumière des projos. Violent-mais-pas trop, clean comme c’est pas possible, Styx se dévore avec une serviette en papier comme on avale un « Big Mac ». That is not french cuisine mais ça vous cale l’estomac. Ici dans la bulle de béton du Spectrum, les kids sont dévorés par les good vibrations. Lorsque James Young va leur parler de l’école et de ses bienfaits, ils sont tous là à huer, parce que c’est un problème qui les touche directement. Styx parle le langage de son public et brasse les idées de l’Amérique de Reagan. Plus tard, dans la soirée, Chuck Panozzo le bassiste me confiera que pendant et après l’attentat (contre Reagan) il était resté quatre heures prostré dans un état second face à la télé: émotion. Ces mecs y croient dur comme fer à leurs valeurs traditionnelles. Et leur musique reflète bien ces valeurs-là de droite : mélodies sirupeuses agréables pour ados néo- romantiques des grandes plaines et ballades rock sur velours s’enchainent pendant près de deux heures. A la fin du show, la scène est auréolée d’un sigle de lumière « Paradis Theater» et un film est projeté créditant tous les participants : du roadie au cireur de pompes en passant par le tour-manager Jim Cahill. Lorsque le film s’est achevé et qu’après les tous derniers claps, les kids se sont levés, notre troupeau de journalistes au grand complet a pris la direction des backstages, le sticker-identification collé sur la poitrine. Après ce show-là je commence à piger les mécanismes du raz-de-marée Styx aux USA. Leur musique est taillée sur mesure pour leur public; c’est aux frontières du rock-marketing dans le genre ce qu’on peut faire de mieux aujourd’hui. Dans le style « Starwars », bien plus fort que Queen et moins hard que Foreigner, Styx déploie sa panoplie et ses jolies images, ses histoires sirupeuses et sa morale new-conservatism rétrograde. Dans les coulisses, on assiste au spectacle habituel des cans et des sandwiches, des discussions et des congratulations diverses. Quelques super-roadies résistent aux sourires de petites nanas trop entreprenantes par rapport au saint des saints : la loge du groupe proprement dite. Dans un container d’acier les costumes des musicien (ils se changent au moins cinq fois durant le gig) sont soigneusement suspendus… quelle organisation !

Styx balance ses vocaux et les mélodies s’envolent dans la lumière des projos. Violent-mais-pas trop, clean comme c’est pas possible, Styx se dévore avec une serviette en papier comme on avale un « Big Mac ». That is not french cuisine mais ça vous cale l’estomac. Ici dans la bulle de béton du Spectrum, les kids sont dévorés par les good vibrations. Lorsque James Young va leur parler de l’école et de ses bienfaits, ils sont tous là à huer, parce que c’est un problème qui les touche directement. Styx parle le langage de son public et brasse les idées de l’Amérique de Reagan. Plus tard, dans la soirée, Chuck Panozzo le bassiste me confiera que pendant et après l’attentat (contre Reagan) il était resté quatre heures prostré dans un état second face à la télé: émotion. Ces mecs y croient dur comme fer à leurs valeurs traditionnelles. Et leur musique reflète bien ces valeurs-là de droite : mélodies sirupeuses agréables pour ados néo- romantiques des grandes plaines et ballades rock sur velours s’enchainent pendant près de deux heures. A la fin du show, la scène est auréolée d’un sigle de lumière « Paradis Theater» et un film est projeté créditant tous les participants : du roadie au cireur de pompes en passant par le tour-manager Jim Cahill. Lorsque le film s’est achevé et qu’après les tous derniers claps, les kids se sont levés, notre troupeau de journalistes au grand complet a pris la direction des backstages, le sticker-identification collé sur la poitrine. Après ce show-là je commence à piger les mécanismes du raz-de-marée Styx aux USA. Leur musique est taillée sur mesure pour leur public; c’est aux frontières du rock-marketing dans le genre ce qu’on peut faire de mieux aujourd’hui. Dans le style « Starwars », bien plus fort que Queen et moins hard que Foreigner, Styx déploie sa panoplie et ses jolies images, ses histoires sirupeuses et sa morale new-conservatism rétrograde. Dans les coulisses, on assiste au spectacle habituel des cans et des sandwiches, des discussions et des congratulations diverses. Quelques super-roadies résistent aux sourires de petites nanas trop entreprenantes par rapport au saint des saints : la loge du groupe proprement dite. Dans un container d’acier les costumes des musicien (ils se changent au moins cinq fois durant le gig) sont soigneusement suspendus… quelle organisation !

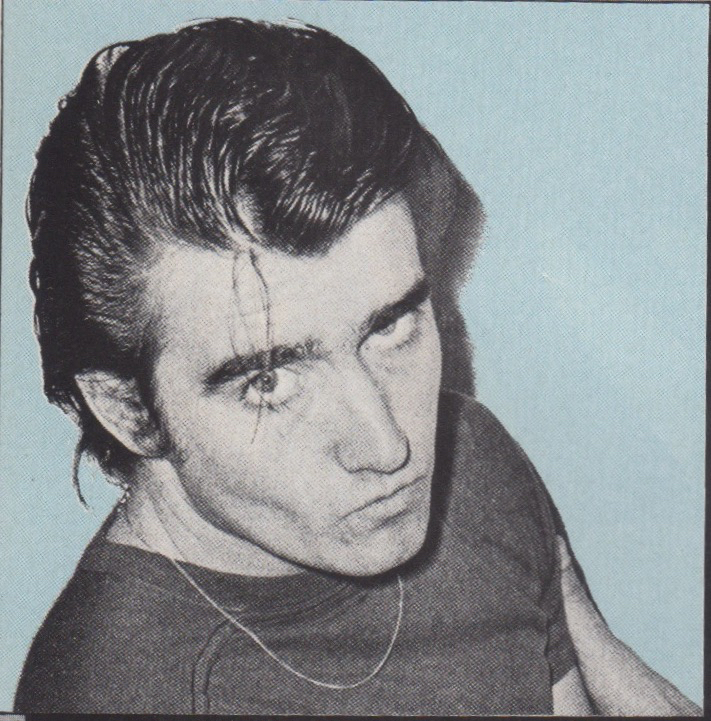

On me présente quelques Styx… « Bonjour, ça va chez vous? » Je n’ai pas le temps de finir d’avaler mon coca, qu’on me colle Dennis de Young entre les bras à partager avec une consœur de Stern et en avant pour le square dance de I’interview. Dennis nous conduit à un bureau. Le chanteur/claviers/auteur/compositeur et idéologue du band a la trentaine bien sonnée, il est aussi bavard qu’un DJ de radio AM. Allez pépé Dennis raconte nous donc le « Paradise Theater ».

On me présente quelques Styx… « Bonjour, ça va chez vous? » Je n’ai pas le temps de finir d’avaler mon coca, qu’on me colle Dennis de Young entre les bras à partager avec une consœur de Stern et en avant pour le square dance de I’interview. Dennis nous conduit à un bureau. Le chanteur/claviers/auteur/compositeur et idéologue du band a la trentaine bien sonnée, il est aussi bavard qu’un DJ de radio AM. Allez pépé Dennis raconte nous donc le « Paradise Theater ».

« Le Paradise Theater est un cinéma de Chicago, notre ville d’origine. C’est avant tout un symbole, une figure allégorique qui représente l’Amérique. En fait, l’ensemble du concept est une idée à moi. On a toujours considéré les États-Unis comme un paradis. « Paradise Theater », c’est la fin du rêve américain et la perte de son prestige vu de I’intérieur. Dés l’intro c’est aux jeunes Américains que nous nous adressons, car pour eux la situation actuelle n’est pas brillante. Après le Viêt-Nam, le Watergate et les menaces d’embargo pétrolier de la part des Arabes, notre pays a perdu sa confiance en soi. Mais quand on réussit autant que l’Amérique, on prend gout au succès. C’est comme nous; je crois qu’on est devenu aussi célèbre qu’on puisse l’être aux USA. Quand tu atteins ces sommets-là, tu espères toujours être à l’abri des grandes catastrophes. Mais ton fils peut développer des cellules cancéreuses, ton avion peut s’écraser… peu importe : tout peut arriver. Il y en a peu parmi nous qui ont la chance de pouvoir faire ce qu’ils veulent de leur vie. Aujourd’hui, les Américains sont déçus et c’est pour cette raison qu’il nous faut réévaluer le rêve américain.

Tu ne crois pas que la réévaluation du rêve US ne se fera que par  ouverture vers l’extérieur. Or, dans les charts, ce sont toujours les mêmes qui « squattent » les premières places.

ouverture vers l’extérieur. Or, dans les charts, ce sont toujours les mêmes qui « squattent » les premières places.

Non, je ne crois pas, il y a toujours de la place pour les nouveautés, à condition qu’elles soient de qualité.

Quelle est ta définition de « de qualité »?

Acceptable par le public.

Tous les N° 1 sont comestibles, ça ne les empêche pas de se ressembler.

Ça n’est pas vrai. Ici la New Wave ne représente rien.

…pour instant.

J’ai entendu ce «pour I‘instant» depuis 1977. Il faut que tu comprennes que la New Wave est liée à la situation économique anglaise. Elle n’est pas encore assez mauvaise chez nous pour que la New Wave explose. Tu as vu le show, tout a I’heure. Qu’est- ce qui s’est passé? As-tu vu cet énorme courant de communication, la réponse de notre public ce soir. C’est complètement positif.

C’est surtout facile avec les petites filles. Si ton public était un peu plus agé, es-tu certain que tu n’aurais pas plus de difficultés à communiquer?

Ça n’a pas de sens. On a joué deux nuits à Philadelphie face à 28000 personnes, probablement tout ce que la région compte de jeunes et ça couvre une tranche d’âge de 14 a 24 ans.

Combien de gens ont bossé sur votre superproduction de ce soir?

35 personnes environ. Ce sont tous des pros qui font leur boulot avec cœur. »

Je n’en doute pas un seul instant. Depuis les Early 70’s, Styx a su peu à peu s’imposer au public américain : les trois derniers LP ont vendu à quelques 10 millions d’exemplaires et « Paradise » est en passe de battre tous leurs records précédents. Dennis a 34 ans et comme la plupart des membres du groupe, il est marié et élève un certain nombre d’enfants. Il rêve de leur laisser une Amérique semblable à celle qu’il a trouvé, mais les temps ont changé. Peut-être suis-je né trop tôt pour jouer les fans de Styx ? Peut-être aussi n’ai-je pas choisi le meilleur endroit pour le devenir. Dans un pays où un groupe comme Styx peut faire la fête, d’autres comme Orchestral Manœuvres n’ont pas droit de cité. A force de se répéter, les charts locales vont finir par engendrer des monstres, c’est le cercle vicieux de l’aseptisation du rock made in USA. II parait qu’on appelle cela du « walet rock » (rock portefeuille), moi je trouve que c’est plutôt du rock-fast food. Passez-moi donc le ketchup SVP !

Publié dans le numéro 155 de BEST daté de juin 1981