J’AI DÉGUSTÉ « THE GOUSTER » DE BOWIE

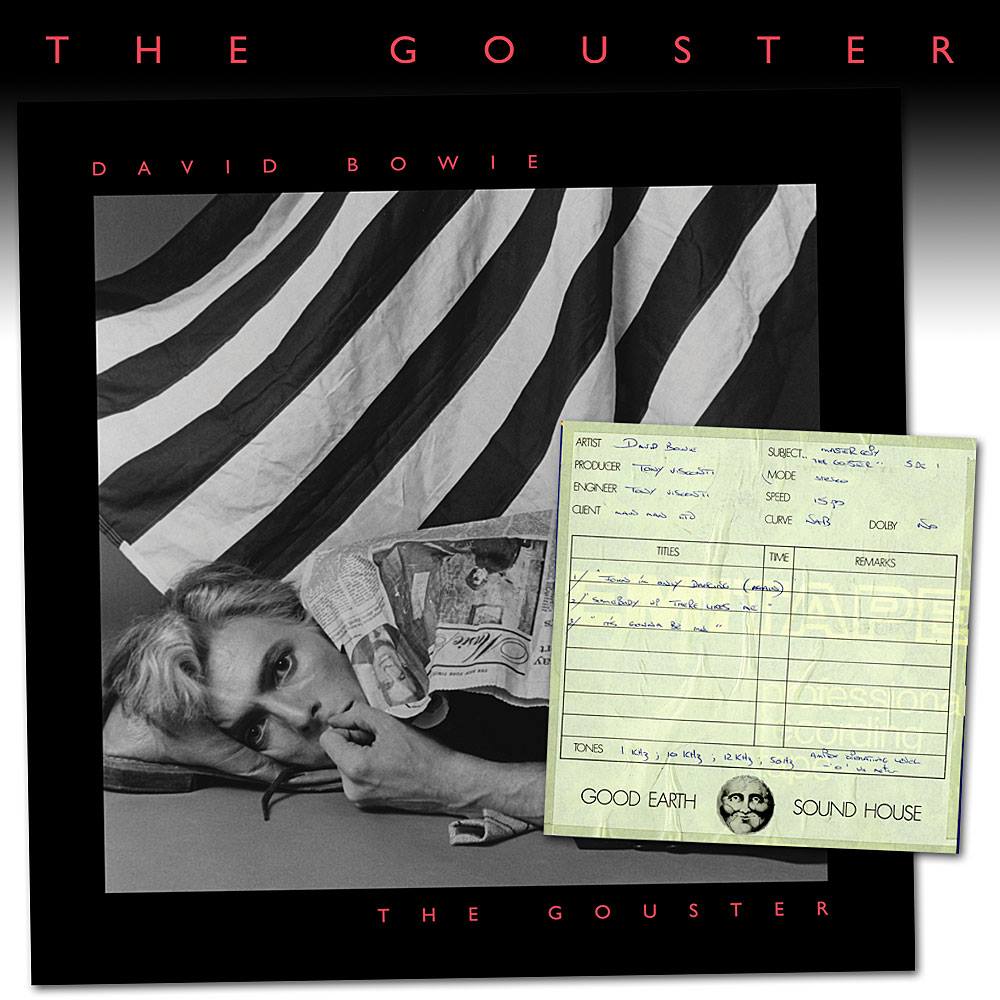

Sans doute LE joyau ultime du coffret « Who Can I Be Now » (74-76) composé de 12 CD, « The Gouster » et ses 7 compositions de funk doré à l’or fin incarne pour tous les aficionados de David Bowie un Saint-Graal devenu soudain accessible aux communs des mortels que nous sommes. C’est ainsi que ce week-end j’ai dégusté « The Gouster », avec une délectation non feinte, cet album paradoxalement aussi inédit que familier, dont on retrouve certaines compositions sur le LP « Young Americans » publié au printemps 1975. Et ce puissant choc émotionnel est tel, que c’est exactement comme retrouver un amour de jeunesse.

Depuis le flamboyant « Ziggy Stardust » chaque printemps était illuminé par la promesse d’un nouveau 33 tours de David Bowie. Et, chacune de ces sorties, restait marqué par un souvenir d’une précision helvétique. Ainsi, ce vendredi 13 avril 1973, il suffit que je ferme les yeux pour me replonger dans les rues de Soho ce jour-là où tous les disquaires pavoisaient de cette incroyable image de Bowie torse nu, son visage barré d’un éclair rouge et bleu, comme sur la pochette d’ « Aladdin Sane » qui sortait décliné en posters gigantesques et en piles d’albums. Jamais, sans doute, l’expression « the whole town’s talkin » ( toute la ville en parle » n’avait pris autant de sens. Londres bruissait de la nouvelle. Aujourd’hui, on dirait buzzerait. Un nouveau Bowie allait agiter notre été. « Pin Ups » sorti six mois plus tard fait pourtant figure d’exception, mais il ne s’agissait alors que d’un LP de reprises, pas un véritable nouvel album, un nouveau look, un nouveau personnage, un nouveau super-héros…bref une nouvelle métamorphose de ce phénomène aux (déjà) mille visages. Un an plus tard, mais toujours un vendredi, le 24 mai cette fois, mi-homme mi-chien Bowie revisite à sa manière et avec un vertigineux brio, la novlangue de George Orwell dans son « 1984 ». Et comme à l’accoutumée, au-delà du concept et des compositions brillantes, David Bowie sait également signer le tube qui va nous faire danser tout l’été, ce « Rebel Rebel » repris comme un hymne à cette révolte de 68 dont les braises n’étaient jamais vraiment parvenues à s’éteindre. À nouveau, un an, peu ou prou se passe et David publie le vendredi 7 mars 75 son dernier vinyle baptisé « Young Americans ». Cette fois, j’ai dû me résoudre à attendre le lendemain avant de me procurer l’import US chez Champs Disques ou bien était-ce Lido Musique? Et j’ai dû le décélophaner pour enfin le découvrir sur le tourne-disques d’une petite amie de l’époque qui vivait à Neuilly. Tout en comptant fleurette, je découvrais halluciné le nouveau son de Bowie. Black is beautiful proclamait en filigranes ce « Young Americans ». Et je trouvais cette nouvelle métamorphose d’une incroyable bravoure. Moi qui écoutais déjà les Temptations, Stevie Wonder et même Barry White, je n’étais pas choqué par le nouveau costume de funky brother adopté par Ziggy.

Depuis le flamboyant « Ziggy Stardust » chaque printemps était illuminé par la promesse d’un nouveau 33 tours de David Bowie. Et, chacune de ces sorties, restait marqué par un souvenir d’une précision helvétique. Ainsi, ce vendredi 13 avril 1973, il suffit que je ferme les yeux pour me replonger dans les rues de Soho ce jour-là où tous les disquaires pavoisaient de cette incroyable image de Bowie torse nu, son visage barré d’un éclair rouge et bleu, comme sur la pochette d’ « Aladdin Sane » qui sortait décliné en posters gigantesques et en piles d’albums. Jamais, sans doute, l’expression « the whole town’s talkin » ( toute la ville en parle » n’avait pris autant de sens. Londres bruissait de la nouvelle. Aujourd’hui, on dirait buzzerait. Un nouveau Bowie allait agiter notre été. « Pin Ups » sorti six mois plus tard fait pourtant figure d’exception, mais il ne s’agissait alors que d’un LP de reprises, pas un véritable nouvel album, un nouveau look, un nouveau personnage, un nouveau super-héros…bref une nouvelle métamorphose de ce phénomène aux (déjà) mille visages. Un an plus tard, mais toujours un vendredi, le 24 mai cette fois, mi-homme mi-chien Bowie revisite à sa manière et avec un vertigineux brio, la novlangue de George Orwell dans son « 1984 ». Et comme à l’accoutumée, au-delà du concept et des compositions brillantes, David Bowie sait également signer le tube qui va nous faire danser tout l’été, ce « Rebel Rebel » repris comme un hymne à cette révolte de 68 dont les braises n’étaient jamais vraiment parvenues à s’éteindre. À nouveau, un an, peu ou prou se passe et David publie le vendredi 7 mars 75 son dernier vinyle baptisé « Young Americans ». Cette fois, j’ai dû me résoudre à attendre le lendemain avant de me procurer l’import US chez Champs Disques ou bien était-ce Lido Musique? Et j’ai dû le décélophaner pour enfin le découvrir sur le tourne-disques d’une petite amie de l’époque qui vivait à Neuilly. Tout en comptant fleurette, je découvrais halluciné le nouveau son de Bowie. Black is beautiful proclamait en filigranes ce « Young Americans ». Et je trouvais cette nouvelle métamorphose d’une incroyable bravoure. Moi qui écoutais déjà les Temptations, Stevie Wonder et même Barry White, je n’étais pas choqué par le nouveau costume de funky brother adopté par Ziggy.

David était passé du côté obscur de la Force

Mais pour la majorité des fans, David était passé du côté, que Lucas n’avait pas encore inventé, obscur de la Force. Pire. Pour certains, il avait trahi le rock en se métamorphosant en clone blanc de Barry White. L’insulte suprême. Les mêmes se réconcilieront avec le Thin White Duke de la « trilogie berlinoise ». Mais c’est encore une autre histoire. Cependant, à l’époque, comme la majorité de la population terrestre, j’ignorais complètement qu’il y avait eu un « avant » « Young Americans » intitulé « The Gouster », qui aurait du sortir dans la foulée de « Diamond Dogs », un album si perso que David Bowie a choisi de ne pas le publier, pour ensuite confier les bandes 24 pistes à son alter-ego-producer Tony Visconti, avant de retourner en studio enregistrer de nouvelles chansons avec un certain John Lennon, dont l’irrésistible « Fame ». Anyway, « The Gouster » s’étendait sur plus de 50 minutes, un format « mission impossible » à une époque où chaque face de vinyle ne pouvait excéder les 20 minutes. Trop long pour un LP simple, trop court pour un double, « The Gouster » semblait définitivement condamné, même si quatre de ses sept compositions ont ensuite fait vibrer « Young Americans ». C’est donc avec une émotion toute particulière que j’ai pu déguster « The Gouster » ce week-end dans son intégralité. Certes, ce n’est peut-être pas la mine de diamant qu’on pouvait espérer, néanmoins on reste bluffé par l’éclat de ces gemmes sorties de nulle part, plus de quarante années après leur enregistrement et, surtout, après le choc de la soudaine disparition de l’Artiste. D’abord il y a ce choix affirmé d’une expression résolument black de l’argot des ghettos : le « gouster » c’est le type qui a le look idéal, à mi-chemin entre le pimp (le mac) et le gentleman black, parfait mélange d’élégance et de voyoucratie. Selon Visconti, Bowie et lui-même étaient des fans inconditionnels du show TV US « The Soul Train » présenté par le flegmatique Don Cornelius- que j’avais interviewé à l’époque pour BEST- . Chaque samedi matin, dans un studio d’Hollywood Soul Train réunissait un public d’amoureux de la blackitude agitée, des danseurs aux routines souvent débordants d’imagination dans l’espoir d’être immortalisé par l’œil de verre des caméras de Cornelius, et, bien entendu, les stars black du moment. Des Jacksons à Diana Ross, de Chic à Marvin Gaye, de Stevie Wonder aux Temptations en passant par James Brown, ce « Top of the Pops » noir était un monument télévisuel, un autel dressé à la gloire du Panthéon des héros de la soul et du funk. David, le petit blanc british avait-il fait le pari avec lui-même de suivre les traces de ses héros noirs pour monter à bord du « Soul Train » ? Tout dans ce « The Gouster » semble pencher pour cette hypothèse. Car si « Young Americans » avait effectivement cet aspect lustré propres aux LP du « Love Unlimited Orchesta » de Barry White, les sept titres de « The Gouster » suivent les traces du grand fauve qu’était « the Godfather of soul ». Sauvage comme James Brown et sans doute, osons même l’écrire, un peu trop noir, le sort de « The Gouster » était scellé.

On oublie même la couleur de peau de Davy Jones

Rétroactivement, il n’enlève rien à la sombre beauté de « Young Americans », bolide puissant au capot ausi bien lustré qu’un miroir, comme l’on ne peut nier l’importance artistique de la collaboration avec l’ex-Beatles durant les séances capturées à l’Electric Lady Sudios. Mais, tout le charme de « The Gouster », c’est ce Bowie presque nu, qui pour une fois n’incarne pas un personnage théâtral, mais ose juste exhiber sa blackitude intérieure. « Who Can I Be Now » s’interroge « l’homme , qui vendait le monde » comme si soudait il semblait douter de lui-même. Slow puissant pulsé par le barrissement d’un saxe, Bowie chante admirablement dans cet inédit gorgé de soul aux confins du gospel avec la fougue de James vocalisant « It’s a Man’s Man’s World ». Chair de poule assurée dès la première écoute, avant de se révéler terriblement addictif. C’est pourtant une version revisitée de son « John I’m Only Dancing » sur la réédition CD de « Ziggy Stardust », qui ouvre le bal. Mais ce John-là n’a plus rien à voir avec celui de « Ziggy Stardust », il est sensuel en diable noir à la manière d’un Marvin Gaye ou d’u Teddy Pendergrass capable de donner des concerts exclusivement réservés aux femmes. La séduction personnifiée sur une plage sans fin de plus de sept minutes qui s’achève en apothéose d’une jam session. Par contre « Somebody Up There Like Me », à trois secondes près, est assez semblable à sa version « Young Americans », à l’instar de la chanson-titre absolument fidèle d’une version à l’autre. Plus surprenant « It’s Gonna Be Me » à la soul incandescente qui sonne comme du Prince…avant Prince. C’est sidérant. Bowie simplement en piano voix et l’écho d’une chorale qui lui répond, on est transporté dans une église au fin fond d’Harlem, on oublie même la couleur de peau de Davy Jones : seul émerge le feeling dans ce gospel profane. « Can You Hear Me », autre rescapée sur « YA » apparait ici dans une version bien plus dépouillée, plus pure, qui me fait irrésistiblement songer à Curtis Mayfield. Même combat pour « Right » boostée de près de trente secondes pour un groove qui n’aurait sans doute pas laissé les danseuses du « Soul Train » longtemps sucer des glaçons. Huit mois après que David Bowie se soit métamorphosé en supernova, cette voix d’outre-tombe n’apparait que plus précieuse. Décidément, l’étoile sombre n’a pas fini de nous aveugler. Je n’ai pas encore écouté le reste de ce coffret « Who Can I Be Now » (74-76), qui sait peut-être recèle-t-il d’autres trésors ? À suivre…