STEVIE WINWOOD L’AUTRE MERVEILLEUX STEVIE W.

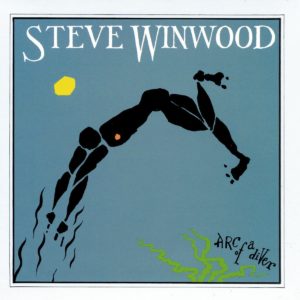

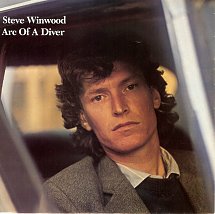

Voici 40 ans dans BEST, GBD s’envolait pour Londres, à la rencontre d’un authentique héros de son adolescence. Cet hiver 1981, Stevie Winwood publiait son 2ème LP solo, le radieux « Arc of A Diver ». Après son Spencer Davis Group le jeune prodige avait enchainé tant d’expériences si prestigieuses, avant de se décider à voler de ses propres ailes à 29 ans. Pour ma première grande interview pour BEST, je m’apprêtais à rencontrer l’un des trois music-lovers au monde, , après Todd Rundgren et Stevie Wonder et avant l’apogée de Prince, capable de composer, de chanter, d’interpréter, d’enregistrer et de produire seul sa musique. Flashback…

Voici 40 ans dans BEST, GBD s’envolait pour Londres, à la rencontre d’un authentique héros de son adolescence. Cet hiver 1981, Stevie Winwood publiait son 2ème LP solo, le radieux « Arc of A Diver ». Après son Spencer Davis Group le jeune prodige avait enchainé tant d’expériences si prestigieuses, avant de se décider à voler de ses propres ailes à 29 ans. Pour ma première grande interview pour BEST, je m’apprêtais à rencontrer l’un des trois music-lovers au monde, , après Todd Rundgren et Stevie Wonder et avant l’apogée de Prince, capable de composer, de chanter, d’interpréter, d’enregistrer et de produire seul sa musique. Flashback…

En ce mois de janvier 1981 ( BEST était alors bouclé vers le 10 du mois pour une sortie vers le 25 d’un magazine daté du mois suivant : NDR) je n’avais pas encore fêté mes 25 ans, mais ma « cible » du jour n’ en avait guère plus , soit seulement 32 printemps. Pourtant, la somme de ses médailles accrochées à sa poitrine était juste impressionnante. Il a tout juste 14 ans, lorsqu’il rejoint le Spencer Davis Group, la formation de son frangin Muff Winwood pour signer avec Chris Blackwell, le boss d’Island records. Le reste appartient à l’histoire du rock, porté par sa voix et son orgue Hammond, au son si identifiable, le SDG culmine dans les charts British avec ses imparables compositions « I’m A Man », « Keep On Running » et « Gimme Some Loving » signées Winwood. Mais l’autre little Stevie W, après Wonder, est impétueux.

En ce mois de janvier 1981 ( BEST était alors bouclé vers le 10 du mois pour une sortie vers le 25 d’un magazine daté du mois suivant : NDR) je n’avais pas encore fêté mes 25 ans, mais ma « cible » du jour n’ en avait guère plus , soit seulement 32 printemps. Pourtant, la somme de ses médailles accrochées à sa poitrine était juste impressionnante. Il a tout juste 14 ans, lorsqu’il rejoint le Spencer Davis Group, la formation de son frangin Muff Winwood pour signer avec Chris Blackwell, le boss d’Island records. Le reste appartient à l’histoire du rock, porté par sa voix et son orgue Hammond, au son si identifiable, le SDG culmine dans les charts British avec ses imparables compositions « I’m A Man », « Keep On Running » et « Gimme Some Loving » signées Winwood. Mais l’autre little Stevie W, après Wonder, est impétueux.

Après une courte expérience avec Eric Clapton , excusez du peu, au sein de Powerhouse, en un peu moins de dix ans, Winwood, toujours fidèle au label au palmier de Chris Blackwell, va enchainer les expériences rock. Et quelles expériences ! D’abord Traffic, avec Jim Capaldi ( batteur), Dave Mason (guitariste) et le touche-à-tout Chris Wood. Coté compositions, Winwood signe la plupart des musiques tandis que Capaldi signe tous les textes. En seulement trois ans d’existence, Traffic écrit l’une des plus belles pages du rock mais se désintègre pour voir notre Stevie fonder le « super-group » Blind Faith, retrouvant ainsi Eric Clapton. Avec Ginger Baker (batteur) et Ric Grech ( ex-bassiste-violoniste de Family), Blind Faith ne sortira qu’un seul et unique album au titre éponyme pour cause de départ de Clapton. C’est ainsi que cette « foi aveugle » se métamorphose en Ginger Baker’s Air Force avec l’ex-Moody Blues et futur Wings Denny Laine pour remplacer « God » et et un échappé de Traffic, Chris Wood.

Après une courte expérience avec Eric Clapton , excusez du peu, au sein de Powerhouse, en un peu moins de dix ans, Winwood, toujours fidèle au label au palmier de Chris Blackwell, va enchainer les expériences rock. Et quelles expériences ! D’abord Traffic, avec Jim Capaldi ( batteur), Dave Mason (guitariste) et le touche-à-tout Chris Wood. Coté compositions, Winwood signe la plupart des musiques tandis que Capaldi signe tous les textes. En seulement trois ans d’existence, Traffic écrit l’une des plus belles pages du rock mais se désintègre pour voir notre Stevie fonder le « super-group » Blind Faith, retrouvant ainsi Eric Clapton. Avec Ginger Baker (batteur) et Ric Grech ( ex-bassiste-violoniste de Family), Blind Faith ne sortira qu’un seul et unique album au titre éponyme pour cause de départ de Clapton. C’est ainsi que cette « foi aveugle » se métamorphose en Ginger Baker’s Air Force avec l’ex-Moody Blues et futur Wings Denny Laine pour remplacer « God » et et un échappé de Traffic, Chris Wood.

Là aussi l’aventure s’arrêtera au bout de quelques mois… pour une fugitive réincarnation de Traffic qui prend néanmoins le temps d’enregistrer l’excellent « John Barleycorn Must Die ». Pourtant, durant près d’une décennie, Stevie Winwood disparait totalement du radar et il faut attendre 77 pour le voir enfin réapparaitre, cette fois en version solo. Le multi-instrumentiste au toucher si proche de la soul music s’était exilé dans sa ferme, s’improvisant gentleman-farmer à la campagne, pour se retrouver, après toutes ces années d’intenses pressions artistiques. En ce début d’année 1981, dans le taxi qui me mène à Roissy j’écoute son vibrant « Arc of a Diver », publié dans le numéro précédent de BEST (Voir sur Gonzomusic https://gonzomusic.fr/steve-winwood-arc-of-a-diver.html ), m’apprêtant à rencontrer Stevie Winwood dans l’hôtel particulier tout blanc de St Peter’s Square, occupé par Island Records, au centre de Londres, où deux lions de pierre période victorienne vous accueillent solennellement de part et d’autre des marches du perron.

Là aussi l’aventure s’arrêtera au bout de quelques mois… pour une fugitive réincarnation de Traffic qui prend néanmoins le temps d’enregistrer l’excellent « John Barleycorn Must Die ». Pourtant, durant près d’une décennie, Stevie Winwood disparait totalement du radar et il faut attendre 77 pour le voir enfin réapparaitre, cette fois en version solo. Le multi-instrumentiste au toucher si proche de la soul music s’était exilé dans sa ferme, s’improvisant gentleman-farmer à la campagne, pour se retrouver, après toutes ces années d’intenses pressions artistiques. En ce début d’année 1981, dans le taxi qui me mène à Roissy j’écoute son vibrant « Arc of a Diver », publié dans le numéro précédent de BEST (Voir sur Gonzomusic https://gonzomusic.fr/steve-winwood-arc-of-a-diver.html ), m’apprêtant à rencontrer Stevie Winwood dans l’hôtel particulier tout blanc de St Peter’s Square, occupé par Island Records, au centre de Londres, où deux lions de pierre période victorienne vous accueillent solennellement de part et d’autre des marches du perron.

22 St Peter’s Square Island records

Bien entendu, j’ignore encore à cette heure que le génial instrumentiste au feeling exacerbé « se juge être un piètre pianiste en se comparant à Elton John ou à Gary Brooker, mais qu’il est en même temps fier de son Prophet synthetiser, fier d’être un explorateur sonique, ce qui ne l’empêche pas de porter si souvent à ses lèvres « une coupe pleine à ras bord de souvenirs », comme il le confesse au journaliste novice que j’étais alors. Si riche en expérience et pourtant si juvénile, le temps ne semblait avoir aucune emprise sur Stevie Winwood : rencontre avec le Dorian Gray du rock.

Publié dans le numéro 151 de BEST sous le titre :

LE GRAND PRINCE

Étrange matin d’hiver : le ciel était tendu de bleu et le soleil jouait de tous ses reflets sur les buildings de la cité. Sur l’autoroute, le taxi fonçait vers l’aéroport. Moi, mon casque de « walkman » sur les oreilles j’écoutais « While You See a Chance», le premier titre d’« Arc of a Diver » (le saut du plongeur), le dernier LP de Stevie…

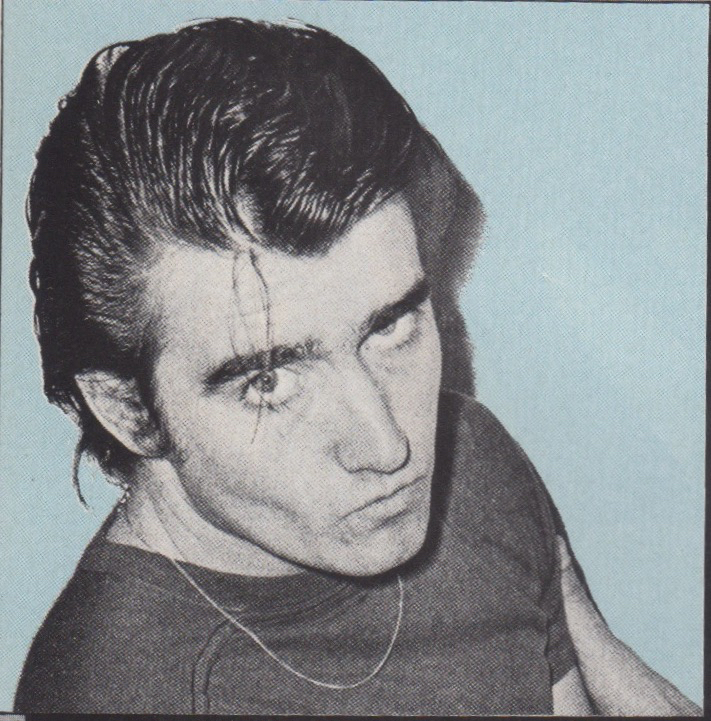

Winwood, ce matin-là, a avalé d’un  trait son café sans sucre. II avait quitté sa campagne depuis une semaine pour se livrer à Londres au jeu serré des interviews. Aujourd’hui, c’était un Français. « Bah j’espère que ce sera plus drôle qu’avec les Italiens », devait se dire Stevie, face à son miroir de palace, tout en se brossant consciencieusement les dents. Deux heures se sont à peine écoulées et dans le petit hôtel particulier, blanc comme un pain de sucre, au 22 St Peter’s Square chez Island records, on me fait patienter face a un écran télé ou défilent les vidéos-maison. J’écrase nerveusement la 142ème cigarette de la matinée : c’est con, mais soudain, je me sens presque intimidé. Flash-back de musiques et de voix qui résonnent dans ma tête : de « Hole In My Shoe» à « Gimme Some Lovin” en passant par « Dear Mr Fantasy ». La machine à remonter le temps existe vraiment, car Steve Winwood parait soudain dans l’encadrement de la porte. Le Maitre ne porte ni dorure ni diamant. Au contraire, il a tout l’air d’un timide étudiant de Cambridge, un gentil rat de bibliothèque. Cheveux bruns mi-longs et un sourire un peu vague à la Petit Prince. Steve Winwood en discret pantalon de flanelle et pull en V n’arien d’une superstar mythologique. Tant mieux !

trait son café sans sucre. II avait quitté sa campagne depuis une semaine pour se livrer à Londres au jeu serré des interviews. Aujourd’hui, c’était un Français. « Bah j’espère que ce sera plus drôle qu’avec les Italiens », devait se dire Stevie, face à son miroir de palace, tout en se brossant consciencieusement les dents. Deux heures se sont à peine écoulées et dans le petit hôtel particulier, blanc comme un pain de sucre, au 22 St Peter’s Square chez Island records, on me fait patienter face a un écran télé ou défilent les vidéos-maison. J’écrase nerveusement la 142ème cigarette de la matinée : c’est con, mais soudain, je me sens presque intimidé. Flash-back de musiques et de voix qui résonnent dans ma tête : de « Hole In My Shoe» à « Gimme Some Lovin” en passant par « Dear Mr Fantasy ». La machine à remonter le temps existe vraiment, car Steve Winwood parait soudain dans l’encadrement de la porte. Le Maitre ne porte ni dorure ni diamant. Au contraire, il a tout l’air d’un timide étudiant de Cambridge, un gentil rat de bibliothèque. Cheveux bruns mi-longs et un sourire un peu vague à la Petit Prince. Steve Winwood en discret pantalon de flanelle et pull en V n’arien d’une superstar mythologique. Tant mieux !

« Stevie, tu as 32 ans et tu joues depuis plus de 15 années, quel effet cela fait-il ?

En fait, je joue depuis bien plus longtemps que cela, mais j’ai beaucoup appris. Comme pas mal de musiciens, on fait d’abord ses premiers pas sur scène avant de commencer à maitriser la technique de l’enregistrement en studio. C’est LE problème de tous les nouveaux groupes qui se plantent dès qu’on les enferme dans la cage de verre.

Pourtant, lorsque tu as commencé, toi, tu maitrisais déjà une certaine technique. Les petits jeunes qui ont le même âge que toi à tes débuts ne donnent pas tous l’impression de l’avoir assimilée ?

Hum… je n’en suis pas si sûr. Si l’on prend les groupes « 2 Tone », ils sont jeunes et pleins d’énergie. Mais ils assurent a leur manière. J’aime leur son de saxe, il y a quinze ans, on aurait pu qualifier cela de jazz. Les choses ont évolué, on renonce enfin au compartimentage stupide de la musique.

« Steve Winwood », ton LP précédent, c’était il y a 3 ans. Tu as bossé sur « Arc of… » pendant tout ce temps ?

(raclement de gorge) Non, je n’y ai pas passé trois années.

Tu as voyagé ?

Non. Pour moi, voyager, c’est le vent de la tournée et je n’ai rien prévu de tel pour I’instant. Je ne crois plus aux voyages et à leur soi-disant apport positif. J’ai bossé sur différents projets avec Marianne Faithful (« Broken English ») Mike Oldfield et George Harrison. J’ai surtout passé une grande partie de ces années à développer une relation dans l’écriture avec des gens nouveaux. J’avais I’habitude de travailler avec Jim Capaldi (Traffic : NDR) , mais il a décidé de s’expatrier au Brésil.

De toute façon, ses derniers disques étaient des suppôts du disco…(rire)

Hélas ! No comment !

Il jouait pourtant sur « Steve Winwood » ?

Il avait même écrit la plupart des textes… maintenant, je ne sais plus vraiment ce qu’il devient. On s’écrit de temps en temps ou on se passe un coup de fil. C’est pour cela qu’il me fallait instaurer de nouveaux rapports musique/écriture avec un ou plusieurs paroliers et c’est très long. C’est aussi bien plus difficile que de jouer avec quelqu’un. Un bœuf, c’est facile, mais pour écrire, la relation avec celui qui fait courir les mots est dix fois plus complexe.

Je suis surpris que tu parviennes à trouver un parolier qui te «colle » aussi parfaitement : ce que tu racontes dans tes chansons te ressemble beaucoup.

C’est pour cela que cette  relation privilégiée est si longue à instaurer. On ne me donne pas un texte et OK, je plaque les paroles sur ma musique. Il faut de toute façon discuter. Car même si je ne sais pas assembler les mots entre eux, c’est moi qui les exprime. Stanshall, qui a écrit la plupart des textes de « Arc of… » est une vieille connaissance; il avait déjà fait « Vacant Chair» sur le disque précédent et une des chansons du dernier Traffic, « When the Eagle Flies », cela facilite un peu les choses. Et puis, avec le temps, les textes ont su prendre le pas de la musique dans le courant évolutif. Des gens comme Adam and the Ants, Chic ou les Motels, ont su bouleverser les lois rigides de l’écriture. Ça, c’est l’évolution de l’art, pas la mode. Et c’est très sain, car ces dernières années, on a un peu trop laissé la frime déborder sur la musique.

relation privilégiée est si longue à instaurer. On ne me donne pas un texte et OK, je plaque les paroles sur ma musique. Il faut de toute façon discuter. Car même si je ne sais pas assembler les mots entre eux, c’est moi qui les exprime. Stanshall, qui a écrit la plupart des textes de « Arc of… » est une vieille connaissance; il avait déjà fait « Vacant Chair» sur le disque précédent et une des chansons du dernier Traffic, « When the Eagle Flies », cela facilite un peu les choses. Et puis, avec le temps, les textes ont su prendre le pas de la musique dans le courant évolutif. Des gens comme Adam and the Ants, Chic ou les Motels, ont su bouleverser les lois rigides de l’écriture. Ça, c’est l’évolution de l’art, pas la mode. Et c’est très sain, car ces dernières années, on a un peu trop laissé la frime déborder sur la musique.

Que penses-tu des « revival en général et celui du blues en particulier ?

Ça, c’est la mode. Au train où la musique retourne à ses sources, on finit par créer des monstres comme ce revival actuel de la country aux USA. Parce que la musique se diversifie tant, le public finit par ne plus savoir où donner de l’oreille. Les gens ont besoin de se sentir en terrain de connaissance pour pouvoir exercer leur jugement. Avec le R’n’B, la country ou la musique brésilienne c’est bon ou c’est mauvais. Dès qu’ils ne se sentent plus capables de juger, les gens perdent leur intérêt… voilà pourquoi on tourne en rond !

Pourquoi ce titre. « Arc of a Diver» ?

C’est avant tout une histoire d’amour. C’est aussi une image gelée, un instantané, comme ces plongeurs qui sautent des hauteurs d’Acapulco dans !’océan Pacifique tout en bas ; l’album est totalement construit sur ce schéma.

Qu’est-ce qu’une « 2nd Hand Woman » (une fille de seconde main… une fille d’occasion) ?

Une fille qui a beaucoup trainé !

Tu les aimes comme cela ?

Elles existent… moi, je ne fais que les chanter, cela ne veut pas dire que je les aime.

« Spanish Dancer » est-elle une allusion à la drogue ?

Il n’y a aucune allusion à la défonce dans ce disque. J’ai vu trop de cas extrêmes autour de moi, je ne plus en entendre parler. « Spanish Dancer » est une chanson sur le mouvement sur l’énergie que transmet la musique et qui nous donne envie de bouger.

N’entends-tu pas de temps à autre l’appel de la scène ?

Non, je ne me sens pas encore prêt pour la scène. Au mois de janvier, je partirai aux USA pour quelque temps. J’écrirai de nouvelles chansons.

Donc, cette fois on n‘attendra pas trois ans avant d’écouter le prochain Winwood ?

(sourire) Je n’ai plus les moyens de payer un groupe pendant trois ans ni de passer autant de temps sur un LP. «Arc of..» a été enregistré dans ma ferme près de Gloucester. Je me suis installé un studio. Un travail d’amateur comparé aux grandes enseignes de Londres, mais c’était mon propre toit et c’est ce qui m’a permis de tout fignoler seul. Dans un studio traditionnel, la pression du temps est intolérable : 400 dollars par jour ( avec l’inflation sans doute près de 6000 de nos jours : NDR), à ce prix-là, il ne faut pas s’arrêter pour respirer le parfum des fleurs ! Chez moi, lorsque j‘ai un moment de libre, je m’occupe des animaux : quelques poules, quelques moutons, c’est une manière de conserver ses racines. On vit au rythme de la lumière du soleil: c’est un chemin de vie bien plus serein que ceux qui sont bordés de néons. Cela dit, il y a tout un tas de tentations dont je pourrais avoir envie : les restaurants, les cinés, les boites, mais c’est un choix et je m’y tiens. Pourtant si je me suis installé à la campagne voilà dix ans, c’est surtout à cause de la musique. À New York, les musiciens n’ont que l’embarras du choix: s’ils veulent répéter, ils trouvent toujours une cave ou un loft… À Londres, il n’y a rien de tel. Donc, si j’ai abandonné la capitale pour m’installer à la campagne, ça n’est pas seulement à cause de I’air vivifiant, c’est simplement pour pouvoir jouer. Je suis passionné par toutes les nouvelles machines, les instruments comme le « Prophet » qui sont vraiment faits pour les types comme moi, qui n’ont pas une technique piano très poussée. Le synthè, c’est un piano à trois dimensions, mais pas un instrument de percussion, comme le marteau qui frappe la corde. Elton ou Gary Brooker possèdent à fond la technique du piano, mais lorsqu’ils se lancent dans le synthétiseur, ils se plantent. Ils l’utilisent comme une nouveauté, un gadget et ils ont vraiment tort: les possibilités de cet instrument sont illimitées, c’est comme une terre vierge que l’on n’a pas fini d’explorer: chaque jour nouveau apporte son lot de découvertes… moi, je ne fais que commencer. »

(sourire) Je n’ai plus les moyens de payer un groupe pendant trois ans ni de passer autant de temps sur un LP. «Arc of..» a été enregistré dans ma ferme près de Gloucester. Je me suis installé un studio. Un travail d’amateur comparé aux grandes enseignes de Londres, mais c’était mon propre toit et c’est ce qui m’a permis de tout fignoler seul. Dans un studio traditionnel, la pression du temps est intolérable : 400 dollars par jour ( avec l’inflation sans doute près de 6000 de nos jours : NDR), à ce prix-là, il ne faut pas s’arrêter pour respirer le parfum des fleurs ! Chez moi, lorsque j‘ai un moment de libre, je m’occupe des animaux : quelques poules, quelques moutons, c’est une manière de conserver ses racines. On vit au rythme de la lumière du soleil: c’est un chemin de vie bien plus serein que ceux qui sont bordés de néons. Cela dit, il y a tout un tas de tentations dont je pourrais avoir envie : les restaurants, les cinés, les boites, mais c’est un choix et je m’y tiens. Pourtant si je me suis installé à la campagne voilà dix ans, c’est surtout à cause de la musique. À New York, les musiciens n’ont que l’embarras du choix: s’ils veulent répéter, ils trouvent toujours une cave ou un loft… À Londres, il n’y a rien de tel. Donc, si j’ai abandonné la capitale pour m’installer à la campagne, ça n’est pas seulement à cause de I’air vivifiant, c’est simplement pour pouvoir jouer. Je suis passionné par toutes les nouvelles machines, les instruments comme le « Prophet » qui sont vraiment faits pour les types comme moi, qui n’ont pas une technique piano très poussée. Le synthè, c’est un piano à trois dimensions, mais pas un instrument de percussion, comme le marteau qui frappe la corde. Elton ou Gary Brooker possèdent à fond la technique du piano, mais lorsqu’ils se lancent dans le synthétiseur, ils se plantent. Ils l’utilisent comme une nouveauté, un gadget et ils ont vraiment tort: les possibilités de cet instrument sont illimitées, c’est comme une terre vierge que l’on n’a pas fini d’explorer: chaque jour nouveau apporte son lot de découvertes… moi, je ne fais que commencer. »

Stevie porte à ses lèvres « une coupe pleine à ras bord de souvenirs », comme il me l’a avoué, la musique permet de détourner le courant du temps, c’est un passage, une porte vers l’idéal qui anime. Stevie, c’est un portrait moderne de Dorian Gray son visage ne sait pas vieillir, car sa musique mûrit pour lui. Mon tricheur temporel me lance un dernier regard, un dernier sourire: Winwood retourne sur Sa planète où les fleurs qu’il cultive s’appellent tendresse et poésie. « Time is running out », comme dans sa chanson… mais il se heurte aux barrières du feeling de Steve Winwood. C’est ça la véritable immortalité.

Publié dans le numéro 151 de BEST daté de février 1981