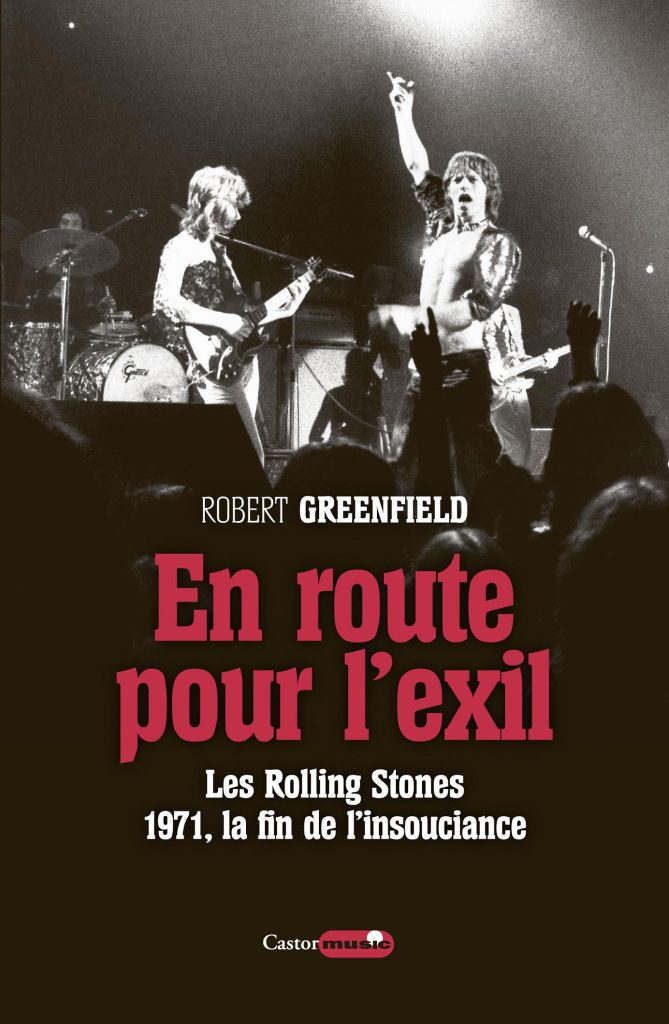

EN ROUTE POUR L’EXIL AVEC LES STONES

Non, il ne s’agit pas d’une enième hagiographie sur le bannissement de Napoléon à l’ile d’Elbe…ni même du dernier exil fiscal de Florent Pagny. Que nenni ! Mais juste de ce moment si particulier vécu par celui qui deviendra le plus grand groupe de rock du monde, les Rolling Stones en 1971 à la croisée des chemins de leur libération de Decca, de la naissance de leur propre label Rolling Stones Records avec la sortie de « Sticky Fingers » et de leur exil volontaire en France pour échapper à la voracité du fisc anglais d’alors. Écrit par le collègue de Rolling Stone magazine, Robert Greenfield, « En route pour l’exil : Les Rolling Stones 1971, la fin de l’insouciance » ce livre documente ce que l’on peut qualifier de « the end of innocence », ce moment où tout a basculé pour les Stones, les entrainant sur ce mega rollercoaster des petites salles à dimension humaine, modèle Olympia, aux mégas stades de foot. It’s only rock and roll, mais comme on aime ça…

Ce qui fait tout le charme de cet « En route pour l’exil … » c’est qu’il forme une incroyable galerie de portraits intimistes de ce qui constituait la galaxie Stones à l’aube des 70’s. En lisant ce livre, je ne peux m’empêcher de penser à mon ami disparu Freddy Hausser qui appartenait lui aussi à l’époque à ce sérail fait de drogues, de folies, d’amitiés et de rock and roll. Lui me parlait souvent de ces moments privilégiés partagés avec cette incroyable bande des Stones. Embedded…avant l’apparition du terme, l’américain Robert Greenfield, correspondant à Londres pour Rolling Stone, se retrouve embarqué dans cette dernière tournée à visage humain donnée sur le territoire britannique. Et le plus incroyable, c’est qu’il sera à l’époque le seul journaliste autorisé à s’embarquer dans cette folle caravane…pour la bonne et simple raison qu’il était alors…le seul média intéressé à suivre cette tournée. J’ai déjà connu de tels moments « Almost Famous » ( en référence au film de Cameron Crowe en 2000), comme ce légendaire concert de Prince au Palace de 81 où je me suis retrouvé en tête à tête dans un Privilège absolument vide, pour une interview avec le Kid de Minneapolis, sans doute la dernière avant qu’il ne renonce à s’exprimer devant les médias pendant plus de vingt ans. Ce jour-là, comme Greenfield, je n’avais pas gagné au Loto, j’étais juste le seul plumitif intéressé par le sujet ! Seul, face aux Stones et leur entourage, Robert Greenfield parvient à se faire accepter et son témoignage, forcément rare, n’en est que plus précieux. Car sa vision intimiste de la petite boutique des Stones ne peut que nous faire rêver aujourd’hui face à l’énorme machine qu’ils sont devenus désormais.

Ce qui fait tout le charme de cet « En route pour l’exil … » c’est qu’il forme une incroyable galerie de portraits intimistes de ce qui constituait la galaxie Stones à l’aube des 70’s. En lisant ce livre, je ne peux m’empêcher de penser à mon ami disparu Freddy Hausser qui appartenait lui aussi à l’époque à ce sérail fait de drogues, de folies, d’amitiés et de rock and roll. Lui me parlait souvent de ces moments privilégiés partagés avec cette incroyable bande des Stones. Embedded…avant l’apparition du terme, l’américain Robert Greenfield, correspondant à Londres pour Rolling Stone, se retrouve embarqué dans cette dernière tournée à visage humain donnée sur le territoire britannique. Et le plus incroyable, c’est qu’il sera à l’époque le seul journaliste autorisé à s’embarquer dans cette folle caravane…pour la bonne et simple raison qu’il était alors…le seul média intéressé à suivre cette tournée. J’ai déjà connu de tels moments « Almost Famous » ( en référence au film de Cameron Crowe en 2000), comme ce légendaire concert de Prince au Palace de 81 où je me suis retrouvé en tête à tête dans un Privilège absolument vide, pour une interview avec le Kid de Minneapolis, sans doute la dernière avant qu’il ne renonce à s’exprimer devant les médias pendant plus de vingt ans. Ce jour-là, comme Greenfield, je n’avais pas gagné au Loto, j’étais juste le seul plumitif intéressé par le sujet ! Seul, face aux Stones et leur entourage, Robert Greenfield parvient à se faire accepter et son témoignage, forcément rare, n’en est que plus précieux. Car sa vision intimiste de la petite boutique des Stones ne peut que nous faire rêver aujourd’hui face à l’énorme machine qu’ils sont devenus désormais.

Les fameux « glimmer twins »

D’abord Jagger, bien entendu, solaire comme jamais et déjà ce Docteur Jekill /Mister Hyde mutant génial entre rock star flamboyante aux éternelles provocs sexuelles face au public et en parallèle, le capitaine de la finance, ancien élève de la London School of Economics. Keith, encore plus fidèle à la légende que la légende elle-même, avec tous ses excès cotés dope et son sens imparable de l’à propos. De même Charlie Watts, sait déjà nous séduire de son humour pince-sans-rire comme de son légendaire flegme si… inoxydable ! Clean et mesuré, comme un ilot de stabilité dans un océan de tempête, jamais on ne verra Charlie gouter à un trip d’acide ou flirter avec une seringue. Mick Taylor, qui vient de remplacer, le guitariste décédé Brian Jones et qui assurera ce job aussi délicat qu’ingrat jusqu’en 74 avant de jeter l’éponge et de passer la main à Ron Wood, marque déjà des signes de lassitude et de frustration sur le monopole de composition et de pouvoir au sens le plus large de ceux qui sont en train de s’imposer au monde comme les fameux « glimmer twins ». Sans oublier le discret et laconique Bill Wyman, la « mémoire vivante » du groupe.

Voués à la tragédie

Cependant, le plus fascinant dans cet « En route pour l’exil … » ce sont tous ces personnages satellites, et pourtant hors du commun mais également voués à la tragédie, qui gravitent tout autour de la planète Stones que ce livre nous permet de percer. À l’instar de l’immense Bobby Keys, le saxophoniste aussi givré que mégalo qui a su s’imposer dans ce début des années 70 comme élément indispensable de la Stones machine, apportant toute la chaleur cuivrée de son feeling du Tennessee ( il joue également sur des albums aussi cruciaux que le « All Things Must Pass » de Harrison ou le « Cosmic Wheels » de Donovan) . « Bobby Keys avait une personnalité tellement électrique qu’il aurait pu éclairer tout un auditorium » écrit Greenfield sur ce musicien fantastique, mais baratineur impénitent et mytho qui s’inventait des sessions avec la terre entière, hélas décédé à 70 ans, en 2014, d’un cancer du foie. De même, nous rencontrons Ian « Stu » Stewart, l’ex-pianiste des Rolling Stones, rétrogradé en chauffeur/ road manager car selon le lapidaire ex-manager Andrew Loog Oldham « il n’avait pas suffisamment l’air d’un Rolling Stones ». Écossais, le plus souvent aussi imbibé que peut l’être un tonneau de scotch, Stu conduisait également à tombeau ouvert. Là aussi la tragédie l’attendra au bout de la route, puisqu’il décède en 85, à seulement 47 ans, foudroyé par une crise cardiaque dans la clinique où il venait juste consulter.

Une incroyable époque

On y croise également Nicky Hopkins, le pianiste fragile, défoncé et malade ( déjà opéré d’une ablation d’un rein à l’époque) qui permettait de s’aventurer sur un terrain musical inexploré par le groupe de Dartford, Kent. Mort lui aussi bien trop tôt, en 94 à seulement 50 ans des suites de la maladie de Crohn. Puis Gram Parsons, un gamin surdoué maigre comme un clou et accro à l’héroïne, pote de shooteuse de Keith Richards, l’immense guitariste des Byrds et des Flying Burritos, a déjà l’air d’un fantôme. Il s’éteindra d’une overdose d’hero et d’alcool en septembre 73, il n’avait que 26 ans. Le drolissime Marshall Chess, le fils et neveu des fondateurs du célèbre label et premier boss en titre du tout nouveau Rolling Stones Records, qui avait toujours un joint d’une excellente Jamaïcaine dans une poche à partager avec quelqu’un. Bianca Perez-Mora Macias, qui deviendra madame Jagger en 71 à la mairie de Saint Trop, aussi belle que distante et impénétrable. Enfin, Anita Pallenberg, madame Keith Richards, la mère de leur fils Marlon « une créature sauvage qui paraissait indomptable. ». De Newcastle au Marquee de Londres, Greenberg nous raconte chaque concert, chaque performance de cet incroyable « rock and roll circus » avant de nous faire traverser la Manche pour atterrir à la villa Nellcôte, à Villefranche sur mer, où il nous fait partager l’enregistrement du futur « Exile On Main Street » dans la cave de cette ancienne demeure historique de notre Côte d’azur. Mis à part quelques petits bogues de traduction (allo Google translate ?) comme « mais ce donneur de Manchester était vraiment mauvais » en parlant d’un mec qui distribue les cartes, on dit plutôt un croupier, non ? Ou encore « Créature magnétique qui attirait les belles gens des deux sexes » en parlant d’Anita… belles gens me parait aussi désuet que décalé… moi j’aurais plutôt écrit « belles élites » plus sarcastique « En route pour l’exil : Les Rolling Stones 1971, la fin de l’insouciance » constitue néanmoins un document rare d’une incroyable époque, une aventure telle que nul rock-critic du 21éme siècle ne pourrait la vivre aujourd’hui, c’est sans doute ce qui la rend si précieuse.