IL Y À 40 ANS JOHN LENNON

Voici 40 ans dans le BEST N° 150, Christian Lebrun sous le choc de son assassinat aux pieds du Dakota building, rendait le plus bel hommage à John Lennon… sans pour autant modifier la couve de son magazine qui était déjà consacrée à John et Yoko qui revenaient en force avec leur « Double Fantasy » après cinq trop longues années de silence consacrées à leur fils Sean. En cet anniversaire de cette tragédie new-yorkaise planètaire, triste flash-back !

Voici 40 ans dans le BEST N° 150, Christian Lebrun sous le choc de son assassinat aux pieds du Dakota building, rendait le plus bel hommage à John Lennon… sans pour autant modifier la couve de son magazine qui était déjà consacrée à John et Yoko qui revenaient en force avec leur « Double Fantasy » après cinq trop longues années de silence consacrées à leur fils Sean. En cet anniversaire de cette tragédie new-yorkaise planètaire, triste flash-back !

Comme pour l’assassinat de John Kennedy, de son frère Bobby et de l’attentat sur les tours jumelles, on se souvient tous de ce que nous faisions lorsque nous avons appris que John Lennon avait été assassiné, en bas de chez lui, à New York, par un fan taré à qui il avait pourtant accordé une dédicace le matin même. Nous avions découvert quelques jours auparavant son irrésistible et bien nommé « (Just Like) Starting Over » produit par leur vieux complice Jack Douglas, en teasing de ce « Double Fantasy » signé John et Yoko, mais hélas la fête s’est bientôt transformée en cauchemar. John notre working class hero s’est écroulé devant chez lui, tué par un déséquilibré. Pourtant, persécuté par le FBI et autres agences barbouzes, qui surveillaient comme le lait sur le feu tout ce que brother John pouvait raconter sans jamais avoir réussi à le faire taire, il aura suffi d’un type frustré pour faire le job. Immense tristesse, en songeant que le rire de Lennon ne résonnerait plus jamais, que sa magnifique utopie ne nous entrainerait plus jamais au-delà de nos rêves. Yes, j’ai pleuré comme vous tous en apprenant la nouvelle de la mort de John Lennon, mais comme l’écrivait si bien l’immense Christian Lebrun dans les colonnes du magazine qu’il dirigeait : « La musique, bientôt, parlera mieux et suffira aux larmes. ». C’était il y a 40 ans et même si les larmes ont séché, la douleur ne s’est jamais estompée.

Comme pour l’assassinat de John Kennedy, de son frère Bobby et de l’attentat sur les tours jumelles, on se souvient tous de ce que nous faisions lorsque nous avons appris que John Lennon avait été assassiné, en bas de chez lui, à New York, par un fan taré à qui il avait pourtant accordé une dédicace le matin même. Nous avions découvert quelques jours auparavant son irrésistible et bien nommé « (Just Like) Starting Over » produit par leur vieux complice Jack Douglas, en teasing de ce « Double Fantasy » signé John et Yoko, mais hélas la fête s’est bientôt transformée en cauchemar. John notre working class hero s’est écroulé devant chez lui, tué par un déséquilibré. Pourtant, persécuté par le FBI et autres agences barbouzes, qui surveillaient comme le lait sur le feu tout ce que brother John pouvait raconter sans jamais avoir réussi à le faire taire, il aura suffi d’un type frustré pour faire le job. Immense tristesse, en songeant que le rire de Lennon ne résonnerait plus jamais, que sa magnifique utopie ne nous entrainerait plus jamais au-delà de nos rêves. Yes, j’ai pleuré comme vous tous en apprenant la nouvelle de la mort de John Lennon, mais comme l’écrivait si bien l’immense Christian Lebrun dans les colonnes du magazine qu’il dirigeait : « La musique, bientôt, parlera mieux et suffira aux larmes. ». C’était il y a 40 ans et même si les larmes ont séché, la douleur ne s’est jamais estompée.

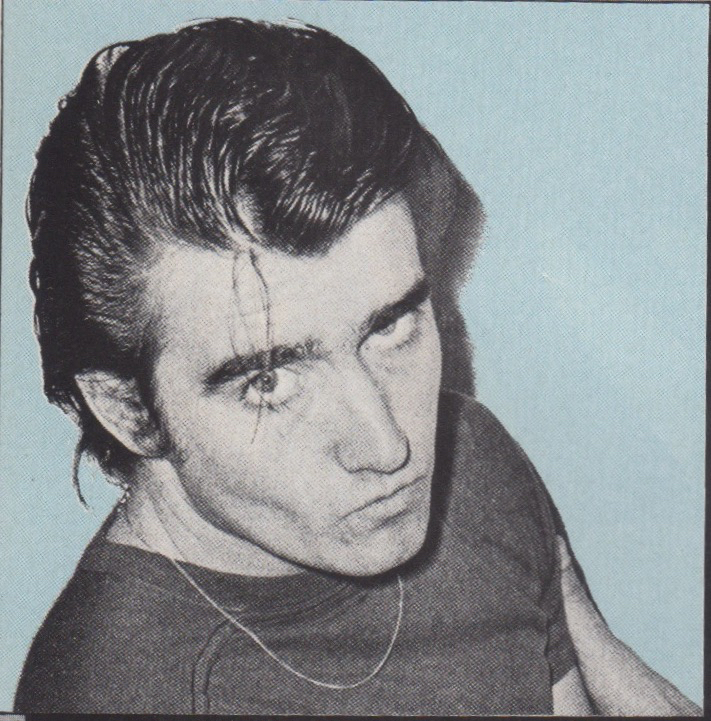

Christian Lebrun par Youri Lenquette

Publié dans le numéro 150 de BEST sous le titre :

UNE VIE DANS LE SIÈCLE

Par Christian LEBRUN

« Children, don’t do what I have done

I couldn’t walk and I tried to run

So I just got to tell you goodbye, goodbye »

(John Lennon – « Mother »)

Quelle somme de ratages, de frustrations, de perversions a donc pu oppresser le cerveau de ce type pour qu’il crible de ces sept balles à bout portant le working class hero, John Lennon ? Le 9 décembre, Lennon avait vécu exactement quarante années et deux mois. II revenait avec sa femme Yoko Ono du studio, où probablement ils avaient répété les morceaux qui devaient constituer le répertoire de la tournée qu’ils devaient entreprendre au début de 1981 ; alors qu’ils arrivaient devant leur appartement de Manhattan, ce type s’est approché. Il avait, parait-il, dans les vingt-cinq ans. Certains témoins affirment l’avoir vu faire les cent pas depuis plusieurs jours sur le trottoir devant l’entrée de l’immeuble des Lennon. Il a demandé un autographe. Et puis il a déchargé les sept balles de son revolver sur John. Quand celui-ci s’est effondré, il est resté là, le rictus figé par un sourire, sans s’enfuir. On tenta en vain de transporter la victime à l’Hopital Roosevelt. John Lennon mourut dans les bras de Yoko Ono, la grande passion de sa vie.

« There’s room at the top they are telling you still

But first you must learn how to smile as you kill ».

(« Working Class Hero »)

L’esprit malade d’un médiocre étouffé dans l’anonymat New-Yorkais a donc abattu ce géant que ni les rigueurs d’une enfance âpre, ni les pièges de la Beatlemania, ni les pesanteurs d’un passé déjà classé historique n’avaient pu briser. À l’heure ou ces lignes vont paraitre, l’homme aura déjà été noyé sous des flots d’évocations pseudo-culturelles. Déjà on évoque « l’intellectuel », le « Groucho Marx » (sic)) des Beatles. Ah, John est mort, et les mêmes sont au pouvoir dans les médias. La bourgeoisie ne peut décidément admettre qu’un fils de marin de Liverpool ait pu être ce rocker lucide qui lui prit son pouvoir, s’en amusa, lui rendit à temps et lui mis si exactement le nez dans sa merde. Il lui faut absolument souligner qu’il était « autre ». À la Quarry Bank High School de Liverpool, Lennon fut un sale gosse, et tout l’amour de sa tante Mimi qui l’élevait à la place de parents séparés n’y pouvait guère. Déjà mal dans sa peau, il se battait quotidiennement, sauvagement, dans toutes les directions, contre cette culture et morale officielles qui voulaient le culpabiliser dans sa tête. Vint Elvis, et le sale gosse, comme tant d’autres, se mua en rocker. Et les Bill Haley, les Little Richard, les Chuck Berry, les Jerry Lee Lewis, les Buddy Holly, lesEddie Cochran, les Gene Vincent chantaient exactement ce dont il avait besoin, parvenaient en trois minutes et autant d’accords à brûler cette immense peine qui l’habitait. Le skiffle de Lonnie Donegan lui ayant donné a temps le gout de la guitare, il le joua et le chanta, ce rock’n’roll, blouson noir sur le dos, au côté d’un autre jeune fan de skiffle, de guitare et de rock’n’roll : James Paul McCartney. Et John Winston Lennon était, bien sûr, le leader du groupe. Johnny & The Moondogs, qu’ils s’appelaient. Puis Silver Beatles. Puis Beatles. En cette fin des fifties, déjà, la culture officielle semblait devoir pousser un soupir de soulagement et tirer un trait définitif sur ce feu de paille malsain qu’avait été le rock’n’roll. Lennon et les Beatles eux, ne vivaient que pour lui, et par lui. Quoi d’autre ! Marin, docker, employé de banque ? Le football le dimanche et Chris Barber le soir sur la B.B.C. ? Relégué, réduit à son unique fonction dansante, le rock’n’roll survivait en fond sonore des clubs où s’ébattaient les premiers twisteurs. Émigrant périodiquement à Hambourg, les Beatles se firent pendant ces années où, suprême formation de baloche, ils abattaient cinq ou six heures de rock’n’roll devant des noctambules distraits. C’est là qu’il faut cerner toute la force et toute la virginité du personnage.

L’esprit malade d’un médiocre étouffé dans l’anonymat New-Yorkais a donc abattu ce géant que ni les rigueurs d’une enfance âpre, ni les pièges de la Beatlemania, ni les pesanteurs d’un passé déjà classé historique n’avaient pu briser. À l’heure ou ces lignes vont paraitre, l’homme aura déjà été noyé sous des flots d’évocations pseudo-culturelles. Déjà on évoque « l’intellectuel », le « Groucho Marx » (sic)) des Beatles. Ah, John est mort, et les mêmes sont au pouvoir dans les médias. La bourgeoisie ne peut décidément admettre qu’un fils de marin de Liverpool ait pu être ce rocker lucide qui lui prit son pouvoir, s’en amusa, lui rendit à temps et lui mis si exactement le nez dans sa merde. Il lui faut absolument souligner qu’il était « autre ». À la Quarry Bank High School de Liverpool, Lennon fut un sale gosse, et tout l’amour de sa tante Mimi qui l’élevait à la place de parents séparés n’y pouvait guère. Déjà mal dans sa peau, il se battait quotidiennement, sauvagement, dans toutes les directions, contre cette culture et morale officielles qui voulaient le culpabiliser dans sa tête. Vint Elvis, et le sale gosse, comme tant d’autres, se mua en rocker. Et les Bill Haley, les Little Richard, les Chuck Berry, les Jerry Lee Lewis, les Buddy Holly, lesEddie Cochran, les Gene Vincent chantaient exactement ce dont il avait besoin, parvenaient en trois minutes et autant d’accords à brûler cette immense peine qui l’habitait. Le skiffle de Lonnie Donegan lui ayant donné a temps le gout de la guitare, il le joua et le chanta, ce rock’n’roll, blouson noir sur le dos, au côté d’un autre jeune fan de skiffle, de guitare et de rock’n’roll : James Paul McCartney. Et John Winston Lennon était, bien sûr, le leader du groupe. Johnny & The Moondogs, qu’ils s’appelaient. Puis Silver Beatles. Puis Beatles. En cette fin des fifties, déjà, la culture officielle semblait devoir pousser un soupir de soulagement et tirer un trait définitif sur ce feu de paille malsain qu’avait été le rock’n’roll. Lennon et les Beatles eux, ne vivaient que pour lui, et par lui. Quoi d’autre ! Marin, docker, employé de banque ? Le football le dimanche et Chris Barber le soir sur la B.B.C. ? Relégué, réduit à son unique fonction dansante, le rock’n’roll survivait en fond sonore des clubs où s’ébattaient les premiers twisteurs. Émigrant périodiquement à Hambourg, les Beatles se firent pendant ces années où, suprême formation de baloche, ils abattaient cinq ou six heures de rock’n’roll devant des noctambules distraits. C’est là qu’il faut cerner toute la force et toute la virginité du personnage.

Lennon était trop sur de sa réponse pour l’abandonner ou la troquer, dans une conjoncture adverse, contre par exemple cet existentialisme institutionnel et passager comme l’acné qui obnubilait une partie des jeunes Allemands de l’époque. Ceux qui n’allaient pas au Star Club et dans les boites de rockers. Avec plusieurs années d’avance, Lennon avait trouvé l’alternative quotidienne, immédiate, au vide sensuel et moral que laissait la croissance industrielle effrénée de l’Occident aux générations de l’aprés-guerre. Elvis n’avait été qu’une répétition générale. Le raz-de-marée restait à venir. Alors, le retour a Liverpool, le Mersey Beat, la rencontre avec Brian Epstein, l’éclosion d’un talent de compositeur sans précédent, et l’explosion de la Beatlemania… faut-il encore rabâcher ce qui est l’Histoire des Sixties, qui vit Lennon et les trois autres refaire à l’envers le chemin de croix de ce rock’n’roll réfugié dans son sanctuaire européen et le réimposer sans crier gare à la face d’une Amérique qui ne s’en remettra pas. On ne saurait sans ridicule ramener le gigantisme des Beatles à quelques lignes. Laissons là cette incommensurable suite de diamants purs pour retrouver l’individu Lennon qu’il sut rester et qui eut plus que sa part dans la préservation de la fraicheur et de la vie d’un phénomène qui eut tout aussi bien pu être asphyxié, tel l’Elvis d’Hollywood ou de Las Vegas, par sa propre boursouflure. L’humour, ce signe extérieur de richesse, habita toujours Lennon ; et le « En bas tapez dans vos mains, et vous, dans la loge royale agitez vos breloques », de célèbre mémoire, en disait bien plus long qu’il n’y paraissait. Sinon froide, Lennon garda toujours la tête haute et s’efforça de ne pas se laisser prendre à LEUR jeu. Et il rejeta vite cette médaille de l’Empire Britannique qui lui était restée en travers de la gorge. La gloire ouvrit à John Lennon plusieurs possibilités d’expression qui agirent aussi comme soupapes de sécurité. Livres (« In his own write »/« A Spaniard in the works »), cinéma (« How I won the war ») dessin et peinture, il fit tout avec cette même insolence, cette même originalité et toujours ce besoin de cracher, de vomir les absurdités de son environnement. On ne lui pardonna d’ailleurs pas, et si, devant le fait accompli, les médias ne pouvaient que voler au secours de la victoire Beatles, les escapades marginales de Lennon furent toujours éreintées. Comment un Beatle, un rocker peut-il penser ? Pis, être subversif ? Inconcevable. Rocker brillant, tonitruant, maitre du pop-song dans la première période du règne des Beatles, Lennon se mua vite en chercheur, en innovateur et fut encore d’une incidence majeure dans la « seconde » carrière des Fab Four, celle de l’ére psychédélique. De « Tomorrow Never Knows » en « Strawberry Fields Forever » en « Lucy in the Sky with Diamonds » en « A Day in the Life » en « I’m the Walrus » en… Lennon et les Beatles trouvèrent les sons parfaits d’une époque, enrobage éclaté et multicolore qui habillait admirablement leurs joyaux. De 1962 a 1970, rien ne se conçut dans le monde occidental sans l’empreinte des Beatles. Il est superflu d’en dire plus.

Lennon était trop sur de sa réponse pour l’abandonner ou la troquer, dans une conjoncture adverse, contre par exemple cet existentialisme institutionnel et passager comme l’acné qui obnubilait une partie des jeunes Allemands de l’époque. Ceux qui n’allaient pas au Star Club et dans les boites de rockers. Avec plusieurs années d’avance, Lennon avait trouvé l’alternative quotidienne, immédiate, au vide sensuel et moral que laissait la croissance industrielle effrénée de l’Occident aux générations de l’aprés-guerre. Elvis n’avait été qu’une répétition générale. Le raz-de-marée restait à venir. Alors, le retour a Liverpool, le Mersey Beat, la rencontre avec Brian Epstein, l’éclosion d’un talent de compositeur sans précédent, et l’explosion de la Beatlemania… faut-il encore rabâcher ce qui est l’Histoire des Sixties, qui vit Lennon et les trois autres refaire à l’envers le chemin de croix de ce rock’n’roll réfugié dans son sanctuaire européen et le réimposer sans crier gare à la face d’une Amérique qui ne s’en remettra pas. On ne saurait sans ridicule ramener le gigantisme des Beatles à quelques lignes. Laissons là cette incommensurable suite de diamants purs pour retrouver l’individu Lennon qu’il sut rester et qui eut plus que sa part dans la préservation de la fraicheur et de la vie d’un phénomène qui eut tout aussi bien pu être asphyxié, tel l’Elvis d’Hollywood ou de Las Vegas, par sa propre boursouflure. L’humour, ce signe extérieur de richesse, habita toujours Lennon ; et le « En bas tapez dans vos mains, et vous, dans la loge royale agitez vos breloques », de célèbre mémoire, en disait bien plus long qu’il n’y paraissait. Sinon froide, Lennon garda toujours la tête haute et s’efforça de ne pas se laisser prendre à LEUR jeu. Et il rejeta vite cette médaille de l’Empire Britannique qui lui était restée en travers de la gorge. La gloire ouvrit à John Lennon plusieurs possibilités d’expression qui agirent aussi comme soupapes de sécurité. Livres (« In his own write »/« A Spaniard in the works »), cinéma (« How I won the war ») dessin et peinture, il fit tout avec cette même insolence, cette même originalité et toujours ce besoin de cracher, de vomir les absurdités de son environnement. On ne lui pardonna d’ailleurs pas, et si, devant le fait accompli, les médias ne pouvaient que voler au secours de la victoire Beatles, les escapades marginales de Lennon furent toujours éreintées. Comment un Beatle, un rocker peut-il penser ? Pis, être subversif ? Inconcevable. Rocker brillant, tonitruant, maitre du pop-song dans la première période du règne des Beatles, Lennon se mua vite en chercheur, en innovateur et fut encore d’une incidence majeure dans la « seconde » carrière des Fab Four, celle de l’ére psychédélique. De « Tomorrow Never Knows » en « Strawberry Fields Forever » en « Lucy in the Sky with Diamonds » en « A Day in the Life » en « I’m the Walrus » en… Lennon et les Beatles trouvèrent les sons parfaits d’une époque, enrobage éclaté et multicolore qui habillait admirablement leurs joyaux. De 1962 a 1970, rien ne se conçut dans le monde occidental sans l’empreinte des Beatles. Il est superflu d’en dire plus.

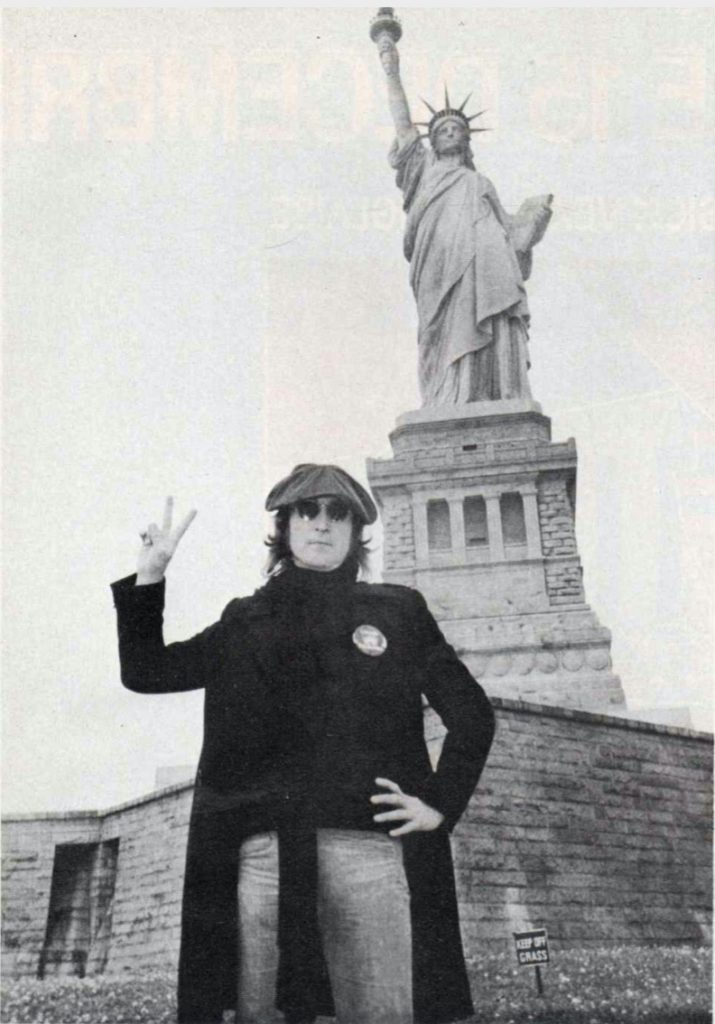

Le premier mariage de John Lennon avec Cynthia, dont il avait eu un fils, Julian, ne tint par contre pas le choc de la Beatlemania. Sa rencontre avec Yoko Ono, une Japonaise activiste en vue de l’underground New-Yorkais et Londonien, fut un tournant majeur. II précipita sa lassitude de son emploi de Beatle et son ouverture sur les soubresauts de ce monde ébranlé par la guerre du Vietnam et les explosions de 1968. On le vit multiplier les happenings et manifestations provocantes avec Yoko, dans une campagne pour la paix qui lui valut bien sûr encore des railleries. « Clown de l’année » dirent-ils. Mais peut-être, à ce moment-là, fut-il encore plus ravi de voir les centaines de milliers de manifestants américains du moratoire pour le Viet-Nam reprendre en chœur son « Give Peace a Chance » qu’il ne l’avait été quand « I Want to Hold Your Hand » avait grimpé les charts U.S. plusieurs années auparavant. Après la cassure des Beatles, en 1970, John et Yoko s’installèrent à New-York. Et là, synthétisant superbement le meilleur de sa personnalité, du style sonore de Phil Spector et de sa nouvelle conscience, il enregistra encore deux monuments: «John Lennon/Plastic Ono Band », avec notamment ce « Working Class Hero » qui restera peut-être la plus forte et la plus explicite approche des motivations d’un rocker jamais écrites, et « Imagine ». John Lennon tomba vite amoureux de New York et s’y sentit chez lui. II s’y lia avec nombre de figures locales et notamment avec ces leaders gauchistes déclinants qu’étaient Jerry Rubin ou Abbie Hoffmann. Cette influence culmina avec « Sometime in New York City », un double-album de rock politique qui valut une nouvelle et solide volée de réprobation à John et Yoko. Les années soixante-dix furent pour Lennon un combat résolu. Pour rester à New- York, malgré les menaces de l’administration américaine qui avait sous le coude une vieille condamnation pour drogue, pour se construire une authentique vie familiale avec Yoko et leur fils Sean. Quelques disques brillants (« Walls and Bridges ») oupassionnés (« Rock’n’roll» encore et toujours) et puis cinq ans d’un mur de silence pour protéger la réalité d’une vie. Et, tout dernièrement, le retour. Mais ceci était déjà le sujet de l’article de Gilles Riberolles ou de la chronique de Francois Ducray, que vous pourrez lire plus loin, et qui, bien sir, étaient déjà imprimés quand la tragédie nous a surpris au matin du neuf décembre. S’il faut absolument parler musique, héritage et influences, cherchez au hasard des articles, des chroniques, des flashes de ce même numéro. Vous y verrez que même en 1980, les Beatles et John Lennon sont encore bien souvent la référence suprême, le modèle définitif du rock’n’roll et du pop-song. Mais on savait les Beatles morts depuis longtemps. Non, ce qui atterre, c’est de voir cet homme , digne et fier, authentique et réel, ce rocker proche et éternel, se coucher sur l’asphalte de New York, vaincu par l’absurde, après avoir triomphé de tout, tué peut-être par cette cité où il se sentait a l’abri. Et ceci explique peut-être la solennité de ce rapide hommage. Elle n’est sans doute qu’un garde-fou. La musique, bientôt, parlera mieux et suffira aux larmes.

Le premier mariage de John Lennon avec Cynthia, dont il avait eu un fils, Julian, ne tint par contre pas le choc de la Beatlemania. Sa rencontre avec Yoko Ono, une Japonaise activiste en vue de l’underground New-Yorkais et Londonien, fut un tournant majeur. II précipita sa lassitude de son emploi de Beatle et son ouverture sur les soubresauts de ce monde ébranlé par la guerre du Vietnam et les explosions de 1968. On le vit multiplier les happenings et manifestations provocantes avec Yoko, dans une campagne pour la paix qui lui valut bien sûr encore des railleries. « Clown de l’année » dirent-ils. Mais peut-être, à ce moment-là, fut-il encore plus ravi de voir les centaines de milliers de manifestants américains du moratoire pour le Viet-Nam reprendre en chœur son « Give Peace a Chance » qu’il ne l’avait été quand « I Want to Hold Your Hand » avait grimpé les charts U.S. plusieurs années auparavant. Après la cassure des Beatles, en 1970, John et Yoko s’installèrent à New-York. Et là, synthétisant superbement le meilleur de sa personnalité, du style sonore de Phil Spector et de sa nouvelle conscience, il enregistra encore deux monuments: «John Lennon/Plastic Ono Band », avec notamment ce « Working Class Hero » qui restera peut-être la plus forte et la plus explicite approche des motivations d’un rocker jamais écrites, et « Imagine ». John Lennon tomba vite amoureux de New York et s’y sentit chez lui. II s’y lia avec nombre de figures locales et notamment avec ces leaders gauchistes déclinants qu’étaient Jerry Rubin ou Abbie Hoffmann. Cette influence culmina avec « Sometime in New York City », un double-album de rock politique qui valut une nouvelle et solide volée de réprobation à John et Yoko. Les années soixante-dix furent pour Lennon un combat résolu. Pour rester à New- York, malgré les menaces de l’administration américaine qui avait sous le coude une vieille condamnation pour drogue, pour se construire une authentique vie familiale avec Yoko et leur fils Sean. Quelques disques brillants (« Walls and Bridges ») oupassionnés (« Rock’n’roll» encore et toujours) et puis cinq ans d’un mur de silence pour protéger la réalité d’une vie. Et, tout dernièrement, le retour. Mais ceci était déjà le sujet de l’article de Gilles Riberolles ou de la chronique de Francois Ducray, que vous pourrez lire plus loin, et qui, bien sir, étaient déjà imprimés quand la tragédie nous a surpris au matin du neuf décembre. S’il faut absolument parler musique, héritage et influences, cherchez au hasard des articles, des chroniques, des flashes de ce même numéro. Vous y verrez que même en 1980, les Beatles et John Lennon sont encore bien souvent la référence suprême, le modèle définitif du rock’n’roll et du pop-song. Mais on savait les Beatles morts depuis longtemps. Non, ce qui atterre, c’est de voir cet homme , digne et fier, authentique et réel, ce rocker proche et éternel, se coucher sur l’asphalte de New York, vaincu par l’absurde, après avoir triomphé de tout, tué peut-être par cette cité où il se sentait a l’abri. Et ceci explique peut-être la solennité de ce rapide hommage. Elle n’est sans doute qu’un garde-fou. La musique, bientôt, parlera mieux et suffira aux larmes.