WHO ARE YOU (HOU HOU) MISTER TOWNSHEND ?

Voici précisément trente années, Pete Townshend en (longues) vacances des Who publiait « White City », son 5éme LP solo. Album-concept modèle « rock-opera » dans la lignée de « Tommy » et de « Quadrophenia », « White City : a Novel » était à la fois un 33 tours et un film de fiction moyen métrage, toujours hanté par l’adolescence. Pour la rubrique vidéo de BEST que j’assurais depuis ses débuts, à cheval sur les deux numéros 212 (mars 1986) et 213 (avril 1986) j’avais publié mon interview avec le leader des Who. 30 ans plus tard, ses mots et ses rires résonnent encore dans ma tête, une émotion que je suis fier de vous faire partager aujourd’hui sur gonzomusic.fr.

Publié quatre ans après son « All the Best Cow-Boys Have Chinese Eyes » et 8 années après le dernier LP des Who « Who Are You », « White City : a Novel » porte à tous points de vue la marque du fameux guitariste aux non moins fameux moulinets sur sa guitare. Et à l’instar de ses fameux prédécesseurs « Tommy » puis « Quadrophenia », ce nouveau projet solo porte en lui tous les traumatismes subis par le guitariste : la guerre, bien entendu, la discipline comme elle régnait alors en Angleterre, la quête du père et le pivot central de son œuvre qu’est son rapport à l’adolescence, une période que Townshend n’a pratiquement pas connue aspirée par le tourbillon du succès des Who. L’histoire se déroule dans le quartier défavorisé de White City à Londres, des logements majoritairement sociaux édifiés sur les ruines des bombardements de la Luftwaffe. L’aspect racial y est également essentiel, comme le soulignera l’auteur. Car Pete Townshend ayant lui grandi tout à côté, c’est dire si l’aspect autobiographique est présent dans ce triple concept roman/fllm/disque. Sur la chanson « White City Fighting », il documente cette violence assistée par la guitare experte de son ami David Gilmour. Quant au titre le plus catchy du 33 tours « Give Blood », au-delà de son aspect sanglant qui atteste de l’intensité des bagarres qui y éclataient, il reflète dans son intense jeu de guitare à la Pete la morale de cette histoire où parfois on réalise, mais hélas trop tard, que le sang que l’on fait couler ne suffira jamais. En ce temps-là, Warner était logé quai du Président Kennedy, juste avant la Maison de la Radio, à côté d’un fameux traiteur de luxe Flo’ ( désormais Lenôtre) et également le Ken Club, salle de sport huppée dotée d’une piscine où j’avais déjà interviewé George Harrison. C’est donc au bord de la piscine que j’ai tendu mon micro à Pete Townshend, que j’avais déjà précédemment croisé dans les clubs rock de Manhattan. Mais tout d’abord, livrée avec le film, un ITW « clefs en main » était fournie avec le vinyle et la VHS du film, en voici les parties les plus intéressantes publiées dans le BEST 212 avant de retrouver mon entretien en face to face avec Pete Townshend pour le numéro suivant du défunt mais néanmoins légendaire mag rock, le 213.

Publié quatre ans après son « All the Best Cow-Boys Have Chinese Eyes » et 8 années après le dernier LP des Who « Who Are You », « White City : a Novel » porte à tous points de vue la marque du fameux guitariste aux non moins fameux moulinets sur sa guitare. Et à l’instar de ses fameux prédécesseurs « Tommy » puis « Quadrophenia », ce nouveau projet solo porte en lui tous les traumatismes subis par le guitariste : la guerre, bien entendu, la discipline comme elle régnait alors en Angleterre, la quête du père et le pivot central de son œuvre qu’est son rapport à l’adolescence, une période que Townshend n’a pratiquement pas connue aspirée par le tourbillon du succès des Who. L’histoire se déroule dans le quartier défavorisé de White City à Londres, des logements majoritairement sociaux édifiés sur les ruines des bombardements de la Luftwaffe. L’aspect racial y est également essentiel, comme le soulignera l’auteur. Car Pete Townshend ayant lui grandi tout à côté, c’est dire si l’aspect autobiographique est présent dans ce triple concept roman/fllm/disque. Sur la chanson « White City Fighting », il documente cette violence assistée par la guitare experte de son ami David Gilmour. Quant au titre le plus catchy du 33 tours « Give Blood », au-delà de son aspect sanglant qui atteste de l’intensité des bagarres qui y éclataient, il reflète dans son intense jeu de guitare à la Pete la morale de cette histoire où parfois on réalise, mais hélas trop tard, que le sang que l’on fait couler ne suffira jamais. En ce temps-là, Warner était logé quai du Président Kennedy, juste avant la Maison de la Radio, à côté d’un fameux traiteur de luxe Flo’ ( désormais Lenôtre) et également le Ken Club, salle de sport huppée dotée d’une piscine où j’avais déjà interviewé George Harrison. C’est donc au bord de la piscine que j’ai tendu mon micro à Pete Townshend, que j’avais déjà précédemment croisé dans les clubs rock de Manhattan. Mais tout d’abord, livrée avec le film, un ITW « clefs en main » était fournie avec le vinyle et la VHS du film, en voici les parties les plus intéressantes publiées dans le BEST 212 avant de retrouver mon entretien en face to face avec Pete Townshend pour le numéro suivant du défunt mais néanmoins légendaire mag rock, le 213.

Publié dans BEST sous le titre :

SEE ME (1ère partie)

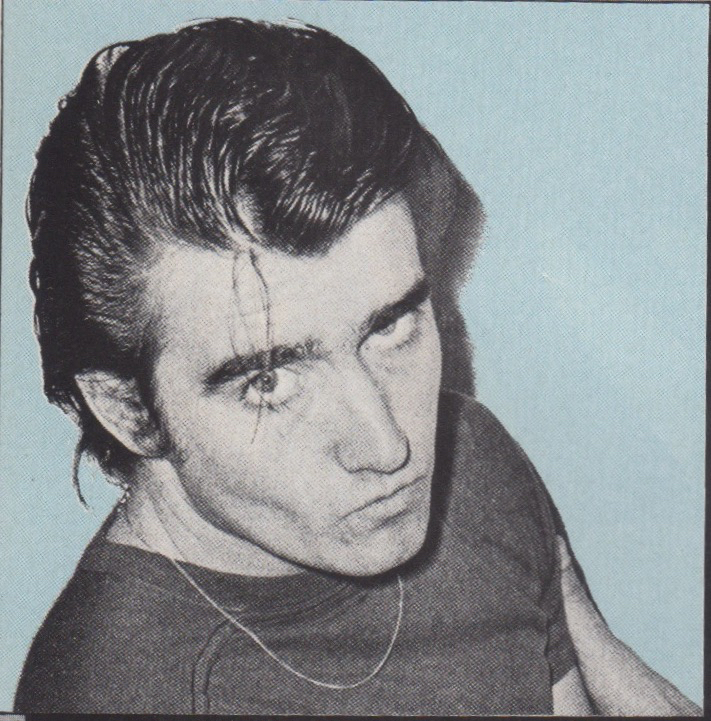

Quarante ans de speed, vingt ans de rock and roll, après « Tommy» et « Quadrophenia », Pete Townshend s’affirme aujourd’hui avec «White City» sur le terrain vidéo. L’ex·guitare-héros bondissant des Who s’offre un lifting technologique. Mais Townshend a-t-il la tronche d’une vidéo star? Enclenchant la cassette de «White City : a Novel », c’est la toute première question qui m’a chatouillé l’esprit. Ce même jour j’ai reçu l’album, le film et une interview vidéo. Townshend en trois dimensions, la flamme de « I Can’t Explain » continue manifestement à briller, alimentée par la passion. Réalisé par l’Australien Richard Lowenstein, « White City» est un moyen métrage. Townshend signe le scénario et les dialogues et y joue son propre rôle avec une bonne dose de flegme. Omniprésente, la musique rythme le film dès les toutes premières images. Pourtant, comme l’indique une note de pochette,« ce vidéogram contient des musiques qui ne figurent pas sur le disque et vice versa». Ponctué de flash-backs en noir et blanc, « White City» est un condensé des obsessions de Townshend : le rapport à la mère – souvenez-vous du début de « Tommy» – le retour à l’état fœtal à travers l’eau – comme les dernières images de « Quadrophenia » – et bien sûr, le rock and roll qui lui colle à la peau, ce rêve d’ado ininterrompu de « My Generation ». Vidéo-rock, le film a la même particularité que « The Wall » ; on peut le voir et revoir indéfiniment, en identifiant à chaque fois de nouvelles pièces du puzzle. Jim, le personnage-clé est le Jimmy de « Quadrophenia» vieilli de vingt ans. Chômeur, divorcé de sa femme Alice, il survit dans l’Angleterre de la crise dans une cité de briques cosmopolite: White City. Un jour, Jimmy retrouve son pote Pete Fountain (Townshend), l’ex-leader du groupe Deep End à la recherche de ses racines … Le film est suivi d’une interview montée/mixée et clippée. Notre vidéo star marque le premier point en fournissant au critique rock cet entretien PAP (prêt à publier). Position « lecture »:

« Je roulais un soir en voiture et je suis passé par White City, un ensemble qui date d’avant-guerre. Pour symboliser l’Empire, chaque nom de rue reflète la puissance du lion british. Or je travaillais justement sur une idée de script où je mêlais mes racines au déclin de l’Empire britannique. Je ne suis pas jaloux des gens qui ont dix ans de moins que moi, mais j’envie leur faculté de briser les vieilles traditions que je continue à traîner. Je suis encore persuadé que ce qui aurait pu m’arriver de mieux, c’est d’être enrôlé dans l’armée et expédié aux antipodes sur un champ de bataille. On peut trouver cela parfaitement obscène, mais j’ai été élevé, entrainé dans ce seul but. Mon grand-père a fait la guerre, mon père aussi et moi je me suis battu avec les armes du rock and roll.

(. . .) La musique de « White City» est une suite logique à tout ce que j’ai fait auparavant. Dans ce film, je joue mon propre personnage ou presque. Quelqu’un de mon âge, avec ma somme d’expériences, un voyageur qui revient pour donner un nouveau sens à sa vie en se penchant sur son passé. Ça peut paraître paradoxal, mais je me fiche pas mal du succès. C’est déplorable pour mon ego et ça complique terriblement ma vie privée. Lorsque les gens te rencontrent dans la rue, heureusement qu’ils s’intéressent encore à ce que tu peux leur raconter sans trop se soucier de ce que tu représentes.

(. . .) La musique de « White City» est une suite logique à tout ce que j’ai fait auparavant. Dans ce film, je joue mon propre personnage ou presque. Quelqu’un de mon âge, avec ma somme d’expériences, un voyageur qui revient pour donner un nouveau sens à sa vie en se penchant sur son passé. Ça peut paraître paradoxal, mais je me fiche pas mal du succès. C’est déplorable pour mon ego et ça complique terriblement ma vie privée. Lorsque les gens te rencontrent dans la rue, heureusement qu’ils s’intéressent encore à ce que tu peux leur raconter sans trop se soucier de ce que tu représentes.

(. .. ) Je ne regrette pas d’avoir quitté les Who, ni même la fin du groupe. J’ai toujours adoré travailler seul – « Who Came First », son premier LP solo date de 72 – car ainsi j’accepte mieux les critiques. Je ne regrette pourtant aucun moment passé avec les Who, même si parfois je déplore qu’on ne se soit pas arrêté le jour de la mort de Keith (Moon). »

Stop. Retour rapide. L’interview· automatique offre sans doute quelques avantages, mais pour aller jusqu’au bout d’un sujet, rien ne remplace la confrontation live. Pour épuiser mon lot de questions concernant « White City », j’ai rencontré le véritable Pete Townshend. Freud, l’alcool, l’eau, les lolitas, le sexe, l’apartheid, les promesses du rock et le nihilisme forment la trame de « ‘White City », l’album et le vidéogram. Eject. Rendez-vous à votre BEST du mois prochain, staring Pete Townshend.

(À suivre)

SEE ME (2éme partie)

Avance image. Lecture. Après l’auto-interview du mois dernier (voir Best n° 212), je retrouve Pete Townshend en chair et en os cette fois dans une piscine du 16éme arrondissement, un décor idéal pour dialoguer. Sujet: la sortie simultanée de l’album et du vidéogram « White City »

« Jim, le héros de « White City », surprend sa mère avec un autre homme durant son enfance, exactement comme Tommy, c’est la même histoire?

Oui c’est la même histoire. J’ai mis du temps à le réaliser. Je crois qu’étant môme j’ai du vivre cette scène, même si je ne m’en souviens plus. En 82, pour m’aider à décrocher, je me suis offert deux séances hebdo de psycho. Cette idée n’a jamais émergé et pourtant elle me poursuit dons tout ce que je fais.

L’élément aquatique est un autre syndrome, n’est-ce pas?

Et pourtant j’adore l’eau. En fait, j’utilise cette image comme certains poètes persans: l’universalisme sans chûter dans l’abstraction. L’eau représente un Dieu réaliste, car chaque individu est une goutte de cet océan; lorsqu’elles se fondent entre elles, elles opèrent la fusion avec Dieu. À la fin de « Quadrophenia « , Jimmy fait face à l’océan, il ne plonge pas, car il n’a pas encore atteint le stade d’osmose. Il lui faut attendre pour cela quinze ans et » White City « .

Je me souviens du Pete Townshend que je croisais au·printemps 81 ; tu écumais les clubs de New York avec une cour de nymphettes. Tu as toujours été attiré par la jeunesse, n’est-ce pas?

Je me souviens du Pete Townshend que je croisais au·printemps 81 ; tu écumais les clubs de New York avec une cour de nymphettes. Tu as toujours été attiré par la jeunesse, n’est-ce pas?

C’est vrai, j’ai cette obsession pour cet étai de chrysalide qui intervient à l’adolescence. Je suis fasciné, car j’ai l’impression d’en avoir été spolié. J’ai déserté les batailles au quotidien que vivent la plupart des ados avec leurs parents, leurs amis, les batailles sexuelles aussi. À quatorze ans, je me suis emparé d’une guitare et je m’y suis planqué jusqu’à vingt ans. Lorsque j’en suis sorti, j’étais dans un groupe et ça fonctionnait, mais i’ étais frustré. Je suis comme ces junkies qui découvrent l’héro très jeune; lorsqu’ils décrochent à vingt ans, la dope leur a volé leur jeunesse, alors ils recherchent constamment une manière de recréer ce qu’ils ont perdu. C’est vrai, je suis obnubilé par la jeunesse; je l’ai toujours été et je le serai à jamais. En ce moment, je fais comme la plupart des parents, je vis beaucoup de choses à travers mes deux teeny-boppers de filles. Lorsqu’elles partiront, je finirai par me faire arrêter à la sortie d’une école. Dans « White City », on voit Jimmy enfant fessé déculotté devant un tas de petites filles au cours de danse. C’est une aventure vécue, ma toute première expérience érotique était assez perverse: fessé par une jolie maitresse face à un tas de lolitas; ma vie sexuelle ne pouvait être que trouble.

On trouve aussi chez toi l’étincelle de la révolution.

Ce qui me gêne avec les Britanniques c’est effectivement leur totale incapacité à faire la révolution. Le rock est peut-être la seule manière que les Anglais aient trouvé pour faire bouger les choses. Dans le film, je parle aussi de l’Apartheid. Les noirs et les blancs ont des problèmes dans tous les pays du monde, mais ils peuvent au moins faire l’amour. Pas en Afrique du -Sud et c’est un viol des lois de la nature. «White City» est placé sous le signe du noir et blanc: les Flashbacks, les habitants de la cité. La musique aussi tire vers le métissage. C’est drôle, car ce mot Apartheid n’arrêtait pas de tourner dans ma tête, comme «intégration », «espoir » et « optimisme ». Mais pourquoi donc devrions-nous être optimistes ? Pourquoi espérer? Un jour tout ira mieux. C’est super, mais hautement insuffisant comme critère pour améliorer la vie. J’ai quarante ans etécu un certain nombre de choses, ça m’a rendu plus réservé. Je vis pour le présent sans jamais me soucier des promesses des rock stars, des religieux et des politiciens. Le bonheur instantané c’est l’élément anarchiste et nihiliste de notre joie de consommer. Je suis musicien, mais je travaille aussi dans des centres de désintoxication, je m’investis politiquement, ça me rend plus cohérent avec moi-même. Je croyais naïvement que ma musique saurait_ bouleverser ces états de fait. On vit vraiment dans une poubelle! En 79, 80, 81, dans cette poubelle j’avais la bouche largement ouverte et j’en bouffais. Puis j’en suis sorti. Aujourd’hui, je reviens dans la poubelle, et cette fois je ferme ma bouche, mais je joue la solidarité. Je me sens bien plus responsable, heureux d’être en vie. Disons que je suis accro au présent. »

Aussi bigarrés que la population de White City, le son et les images de Townshend collent aussi à ce présent obnubilant. Énergique et tendre, même s’il reste un peu baba (O’Riley), Townshend reste un rebelle. Pour toujours.